台积电的百亿扩张背后:AI芯片风口、关税威胁与“保护费”式地缘政治

在6月TSMC年度股东大会上,董事长魏哲家向市场释放了极为乐观的信号——公司全年营收与利润将创下历史新高。驱动因素无他,正是以NVIDIA、Apple、AMD为代表的科技巨头对AI芯片的疯狂需求。这场生成式AI引发的产业革命,将TSMC推上了供应链塔尖的位置。

从业务层面看,TSMC正处于历史最好的时刻。4月TSMC单月营收达新台币3496亿元,年增48.1%。魏哲家在股东大会上坦言:“我们现在仍然满足不了市场需求。” 这背后是一种前所未有的技术红利期:谁掌握了AI芯片制造,谁就掌握了未来数字世界的钥匙。

但问题也随之而来:AI芯片产能紧张,也让TSMC在产能分配上承受巨大压力;更重要的是,产地安全已经成为客户选择供应链的核心考量。

这也是美国不断要求TSMC在本土建厂的真正原因——不是为了效率,而是为了“可控”。

虽然TSMC不直接受美国关税制裁(因其为出口商),但美国客户将面临因进口税而带来的价格上涨压力。这种间接成本将影响AI芯片整体需求,并反噬代工业务本身。更令TSMC警惕的是特朗普政府拟将半导体纳入“国家安全”调查范畴,依据《1962年贸易扩展法》第232条进行干预,这无疑将使芯片成为下一个贸易战战场。

魏哲家公开回应:“我不担心政策本身,但我担心全球经济的下行会影响最终产品的需求。”这其实是在表达一种更深层次的担忧:如果政治工具持续扰动全球产业链,即使是TSMC这样的“技术中立者”也难独善其身。

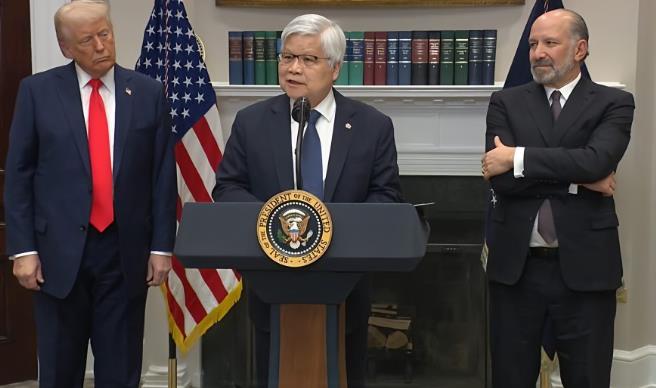

2025年3月,美国白宫宣布一项看似“双赢”的交易:TSMC将在美国追加1000亿美元投资,用于建设3座晶圆厂、2座先进封装与测试厂,以及1个研发中心。加上此前650亿美元承诺,TSMC对美总投资达到了1650亿美元。这一消息震撼中国台湾,也惊动全球。

特朗普振振有词地表示:“魏哲家是商界最值得尊敬的人,他知道如果不投资美国,就会被征税。”这句话直白地揭示了这笔交易的本质——不是纯粹的商业决策,而是政治施压下的产业妥协。

更早前,美国政府已根据《1962年贸易扩展法》第232条发起调查,威胁对进口半导体产品征收最高达100%的惩罚性关税。虽尚未实施,但风声鹤唳,足以让TSMC不得不“先下手为强”。

魏哲家在回应中语气婉转却不失警觉:“我们的决定是基于客户需求,不是受到任何压力。”但这份“自愿”背后,其实早已是没有选择的选择。

表面看,TSMC的亚利桑那工厂如火如荼,但实质进度远低于预期。BBC和彭博等多家媒体实地探访发现,TSMC在美国建厂面临三大问题:

人力短缺严重:美国本地缺乏半导体制造所需的高技能技术工人;

文化差异难以融合:台式管理与美式工作文化碰撞频繁,导致效率受损;

法规繁杂、审批周期长:美国地方政策审批和合规流程复杂,使建设周期拉长至少一倍。

魏哲家也在白宫与特朗普的私下交流中坦言:“1000亿美元的项目将比预期耗时更久。”

根据TechSpot的报道,美国建晶圆厂的成本和周期,是台湾的两倍以上。这也从侧面解释了TSMC为何仍坚持保留先进制程研发与生产在台湾,而非一并迁往美国。

更令外界担忧的是,美国自身的政策不确定性正在上升。

特朗普政府已开始“重新评估”拜登时代推出的《CHIPS与科学法案》补贴计划,称部分补贴“过于慷慨”。虽然TSMC已于2024年Q4获得15亿美元补助,但剩余51亿美元补贴与50亿美元贷款,已面临暂停风险。

特朗普更在接受媒体采访时明确表示:“不给补贴也可以,收点税,他们就会自己来投资。”

这暴露了一个核心矛盾: 外资企业在美国的投资安全,早已不是由合同或法律保障,而是由政治风向决定。

TSMC的百亿美元投资,不只是企业行为,它反映的是全球科技秩序的再平衡。

在“AI芯片=国家安全”的时代语境下,TSMC是全球都想“争夺”的技术资产。但一旦这种争夺上升为政治工具,就注定将代价外溢到整个行业、国家,乃至全球经济系统。

它的成功,是全球化下供应链分工与制度信任的产物;它的风险,是去全球化、产业内卷和政治化趋势的集中体现。

接下来的十年,TSMC要回答的,不只是“在哪里建厂”这样的问题,而是——如何在高科技民族主义崛起的年代,继续做一个全球信任的中立制造商?

这个问题,没有简单答案。