AI终于像人脑一样思考了?国产“瞬悉”大模型发布,仅用2%数据量就追平主流模型

就在这个月,一个让整个AI圈都为之震动的消息传来:中国科学院自动化研究所李国齐、徐波团队与沐曦MetaX合作,成功研发出全球首个类脑脉冲大模型"瞬悉1.0"(SpikingBrain-1.0)。这不是又一个跟风的大模型,而是一次真正意义上的技术革命。

类脑脉冲神经网络架构展示了与传统AI模型的根本性差异

说起来,现在的AI大模型基本都是基于Transformer架构,虽然效果不错,但问题也很明显:训练成本高得离谱,处理长文本时效率低下,而且对算力的需求简直是个无底洞。哈,这就像是用大炮打蚊子,威力是有了,但代价也太大了。

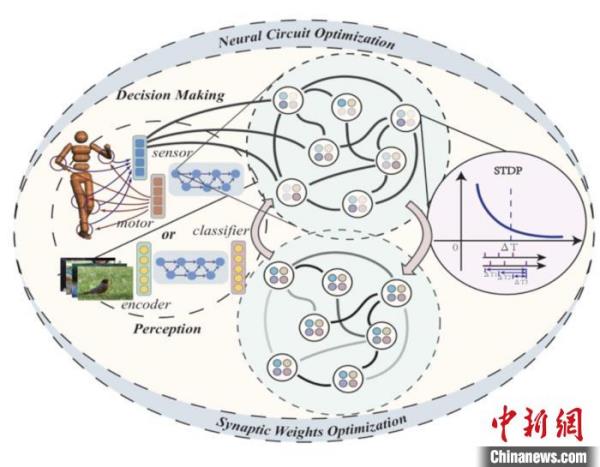

"瞬悉1.0"的出现,彻底改变了这个局面。它不再依赖传统的Transformer架构,而是借鉴大脑神经元内部的复杂工作机制,构建了全新的脉冲神经网络结构。这种设计让人想起生物大脑的工作方式——不是所有神经元都在同时工作,而是按需激活,既高效又节能。

技术突破:从Transformer到类脑脉冲的革命性跨越

要理解"瞬悉1.0"的革命性,我们得先看看它到底突破了什么。传统的大模型在处理序列时,计算复杂度是平方级增长的,也就是说序列长度翻倍,计算量要增加四倍。这就导致了一个尴尬的局面:想要处理更长的文本,就得准备更多的算力和内存。

"瞬悉1.0"展现出的四大核心优势:

• 极低数据量高效训练:仅需传统模型不到2%的训练数据就能达到相当的性能水平

• 推理效率数量级提升:在4M-token序列上实现超过100倍的首次令牌生成速度提升

• 国产自主可控生态:完全基于国产GPU算力平台完成全流程训练和推理

• 多尺度稀疏机制:通过动态阈值脉冲化策略实现超过69%的稀疏度

但"瞬悉1.0"采用的线性注意力机制,让计算复杂度降到了线性级别。这意味着什么?简单来说,就是处理再长的文本,计算量的增长也是可控的。这种设计不仅提高了效率,还大大降低了对硬件资源的需求。

中科院在人工智能领域的持续创新为"瞬悉1.0"的诞生奠定了坚实基础

更让人惊喜的是,"瞬悉1.0"还引入了自适应脉冲编码机制。这个机制模仿了生物神经元的工作方式,将传统的连续激活值转换为离散的脉冲信号。这样做的好处是显而易见的:不仅大大减少了计算量,还为未来的神经形态芯片设计提供了重要参考。

值得一提的是,研究团队还开发了一套高效的模型转换流程。这意味着现有的开源模型可以相对容易地转换为脉冲神经网络版本,大大降低了技术迁移的门槛。这种设计思路体现了中国科学家务实的态度——不是为了创新而创新,而是要让技术真正落地应用。

应用前景:超长序列处理能力开启AI新纪元

"瞬悉1.0"的超长序列处理能力,为AI应用开辟了全新的可能性。在法律文档分析领域,律师们经常需要处理数万字的合同和判决书,传统模型往往力不从心,而"瞬悉1.0"可以轻松应对这种挑战。

在医学领域,医生需要综合分析患者的完整病历、检查报告和治疗记录,这些文档往往篇幅很长且结构复杂。"瞬悉1.0"的出现,让AI辅助诊断变得更加精准和全面。哈,这可比那些只能处理短文本的模型实用多了。

类脑认知智能技术的发展为人工智能带来了新的突破方向

科学研究领域同样受益匪浅。在高能粒子物理实验中,研究人员需要分析海量的实验数据,这些数据序列往往长达数百万个数据点。"瞬悉1.0"的线性复杂度特性,让这种大规模数据分析变得可行。

DNA序列分析是另一个典型应用场景。人类基因组包含约30亿个碱基对,传统模型很难处理如此长的序列。而"瞬悉1.0"不仅能够处理完整的基因组序列,还能在分析过程中保持较高的准确性。

更重要的是,"瞬悉1.0"实现了全流程国产化。从底层的GPU硬件到上层的软件框架,整个技术栈都是自主可控的。这不仅保障了技术安全,也为我国在AI领域的长期发展奠定了坚实基础。

研究团队已经开源了70亿参数的"瞬悉1.0"模型,并开放了760亿参数版本的测试网站。这种开放共享的态度,体现了中国科学家推动全球AI发展的责任担当。通过开源,全世界的研究者都能够基于这一技术进行进一步的创新和应用。

从技术角度来看,"瞬悉1.0"的成功不仅仅是一个模型的突破,更是一种全新技术路径的验证。它证明了类脑计算不是空中楼阁,而是可以实际落地的技术方案。这为未来的AI发展指明了一个新的方向。

当然,任何新技术都需要时间来完善和优化。"瞬悉1.0"虽然在很多方面表现出色,但在某些特定任务上可能还需要进一步调优。不过,考虑到这是全球首个类脑脉冲大模型,这样的表现已经相当令人惊喜了。

展望未来,随着"瞬悉2.0"、"瞬悉3.0"的陆续发布,我们有理由相信,类脑AI将在更多领域发挥重要作用。这不仅是中国AI技术的一次重大突破,也是人类探索智能本质道路上的重要里程碑。

在这个AI技术日新月异的时代,"瞬悉1.0"的出现提醒我们:真正的创新不是简单的参数堆叠,而是对问题本质的深刻理解和巧妙解决。中国科学家用实际行动证明了,我们不仅能够跟上世界先进水平,更能够在关键技术上实现引领。