如何成为一个优秀的AI产品经理

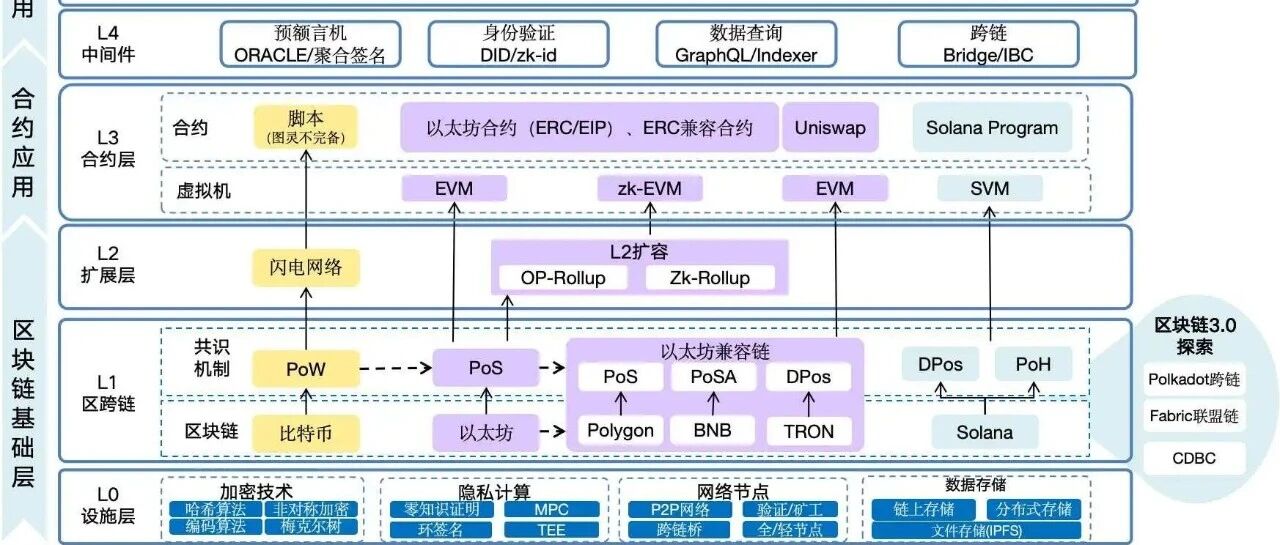

最近跟一个做大模型应用的朋友吃饭,他跟我吐槽,说他们公司新招来的一个 AI 产品经理,背景光鲜,履历耀眼,张口闭口都是 Transformer 架构和 RAG 的最新进展。

结果第一个需求评审会,他花了半小时讲解自己构思的 Multi-Head Attention机制有多巧妙,却在“这个功能解决了用户什么问题”的追问下支支吾吾,最后憋出来一句:“这能体现我们技术上的先进性。”

饭桌上我们相视苦笑。这感觉就像十年前,我们嘲笑那些把“互联网思维”挂在嘴边,却连用户访谈都做不明白的“产品大神”一样。

在 AI 的浪潮之下,很多人似乎忘了“产品经理”这四个字的核心,一头扎进了技术的迷雾里。

今天我们就来聊聊如何成为优秀的AI产品经理。以下的一些观点,可能有些冒犯,算是我个人的“暴论”,希望能带来一些启发。

1. 产品的第一性原理:是解决问题,不是秀肌肉

我的第一个暴论是:一个优秀的 AI 产品经理,首要特质不是技术深度,而是对用户问题的精准洞察。

很多人搞反了,他们把 AI 产品经理的角色,理解成了算法工程师的“产品翻译官”,主要工作是把业务需求翻译成技术指标。这不能说错,但格局太小了。

这就像我之前在文章里提到的,阿里没有真正的产品经理,只有“功能设计师”和“交互设计师”,他们服务于销售目标,而不是用户。同理,很多所谓的 AI 产品经理,其实是“模型效果设计师”,他们服务于技术指标,而不是用户价值。

回顾商业史,真正伟大的产品,都不是因为技术本身而伟大。米其林能成为百年巨头,不是因为他们的橡胶硫化技术论文发得最多,而是因为创始人爱德华觉得坐实心轮胎的马车太颠簸,决心解决“乘坐舒适”这个用户问题。

始祖鸟成为户外运动的先驱,也不是因为他们最早使用了某种新材料,而是创始人戴夫·莱恩觉得市面上的装备不好用,决心做出“更坚韧、耐用”的产品来满足户外爱好者的刚需。

技术永远是工具,是手段,AI 也是一样。

一个产品经理,如果满脑子想的都是“我如何用上最新的 AI 技术”,而不是“我如何解决用户的这个痛点”,那他的出发点就歪了。他会陷入为了技术而创造需求的陷阱。

2. 拥抱不确定性:从“工程师思维”到“农夫思维”

我的第二个暴论是:优秀的 AI 产品经理,必须放弃对确定性的执念,拥抱概率和混沌。

传统的软件开发,是工程师思维。输入 A,必须得到 B。代码有 bug,就必须修复。整个系统追求的是精确、稳定、可预测。

但 AI 产品,尤其是大模型出现之后,其本质是概率性的。它像一个你不完全了解的黑箱,你无法百分之百保证它的输出。它会“犯错”,会“幻觉”,这并非是 bug,而是其技术范式内生的特点。

这就要求产品经理有一种心态上的转变,我称之为“农夫思维”。农夫种地,他能做的,是选好种子、翻好地、施好肥、控制灌溉。但他无法控制今年的光照和雨水,无法保证百分之百的丰收。他是在一个充满不确定性的系统里,通过优化可控变量,来最大化获得期望结果的概率。

做 AI 产品也是如此。你无法像要求一个计算器那样,要求 AI 永远正确。一个优秀的 AI 产品经理,工作重点会放在:

设计容错空间: 当 AI 犯错时,产品有没有兜底方案?有没有便捷的反馈和修正渠道?用户是否被明确告知了 AI 可能犯错?

管理用户预期: 你是在包装一个无所不能的“神”,还是一个偶尔会犯错但很有用的“助手”?预期的管理,直接决定了用户在遇到问题时的宽容度。

建立反馈飞轮: 用户的每一次纠错,每一次“点赞”或“点踩”,都是在帮农夫“改良土壤”。如何设计机制,让这个飞轮高效、低成本地转起来,是产品设计的核心。

我们的文化里,总是不习惯谈论失败、死亡这些“不吉利”的东西。这种心态反映在做产品上,就是对“犯错”的零容忍,对不确定性的极度恐惧。

但做 AI 产品,恰恰需要一种松弛感。能坦然地告诉用户“AI 可能会出错,但没关系,我们有办法搞定”,这也是一种产品上的松弛。

3. 成本与价值:AI 时代的“回归均值”

我的第三个暴论是:大部分被吹捧的 AI 功能,都经不起 ROI 的拷问。优秀的 AI 产品经理,是一个精明的“价值计算者”。

过去几年互联网大厂的裁员潮,本质上是一次“回归均值”。因为行业增长到了瓶颈,过去在资本追捧下被吹起来的、不合理的“人力成本”泡沫,必然会被刺破。公司会开始问一个很朴素的问题:我花 150 万养一个高 P,他能给我带来超过 150 万的业务收益吗?如果不能,那这个岗位就是不合理的。

同样的逻辑,正在 AI 领域上演。AI 很贵,训练成本、推理成本、数据成本,都是真金白银。一个产品经理在提出一个 AI 需求时,必须回答一个同样朴素的问题:我们为这个 AI 功能付出的巨大成本,能否换回对等的商业价值或用户价值?

很多时候答案是否定的。我见过太多用 AI 来解决本可以用一个简单规则(if-else)就搞定的问题。这就像为了杀一只鸡,非要造一把“AI 自动制导杀鸡激光炮”,听起来很酷,但纯属浪费资源。

这种情况在大公司尤其普遍。因为一个“AI 赋能”的项目,更容易在内部要到资源,也更容易成为领导向上汇报的亮点。

这与 ToB 产品的决策逻辑很像。很多企业老板买钉钉,不是因为钉钉的“协作”功能有多好,而是“打卡”和“Ding 一下”这种“管理”功能,能让他快速理解其价值——更好地管住员工。

同理,很多大厂立项 AI 项目,不是因为它真的能提升用户体验,而是“AI”这个标签能让老板快速理解其“先进性”,至于是否真的产生了价值,反而变得次要。

但当潮水退去,当 AI 的光环效应消失,所有产品都必须回到商业常识的检验下。

一个优秀的 AI 产品经理,他必须对成本有极致的敏感,他会反复追问:

这个功能真的非 AI 不可吗?

用规则、用人工,或者干脆不做,行不行?

我们能否用更小、更便宜的模型,达到 80% 的效果?

这个功能带来的体验提升,用户是否愿意为之付费?或者能否在留存、转化等指标上得到可量化的回报?

算不清这笔账,所谓的“AI 产品经理”,最终都会沦为泡沫破灭时的代价。

写在最后

我常常觉得,AI 产品经理这个岗位,有点像当年移动互联网浪潮初期的移动端产品经理。一开始,大家觉得这是个全新的物种,要求懂 iOS 的 Human Interface Guidelines,懂 Android 的 Material Design,懂各种手机传感器的调用。

但喧嚣过后,大家发现,最核心的能力,依然是那些亘古不变的东西:对用户的理解,对场景的洞察,对需求的取舍。

成为一个优秀的 AI 产品经理,道理也是一样。你需要了解 AI 的能力边界和成本结构,但你不需要成为一个算法专家。你更需要成为一个用户问题的专家,一个商业价值的专家。

弗朗索瓦·米其林说过一句话:“公司就像一个动词,而用户是它的主语。”

在 AI 时代,这句话依然适用。我们不能让 AI 这个华丽的状语,盖过了“用户”这个唯一的主语。

或许,判断一个人能否成为优秀 AI 产品经理的最好方式,就是看他一天的时间里,有多少花在读最新的技术论文上,又有多少花在跟真实的用户聊天上。

那个愿意站起身来,走出办公室,去看看用户到底需要真正什么的人,无论在哪个时代,都更有可能做出一个好产品。