突然看到元年科技破产清算的消息,说实话让我非常震惊:2006 年我刚毕业,它就已经鼎鼎大名:全球绩效管理软件No.1 的 Hyperion(海波龙)在中国的第一家合作伙伴。到了 2007 年,元年又推出了自研的全面预算管理系统、费控管理系统,正式开始向产品公司的转型。到 2013 年,随着 SaaS 模式的崛起,元年又成立云业务中心,推出了面向大中型企业的标准化 SaaS 产品。

可以说,元年的每一步都走在了时代前列。

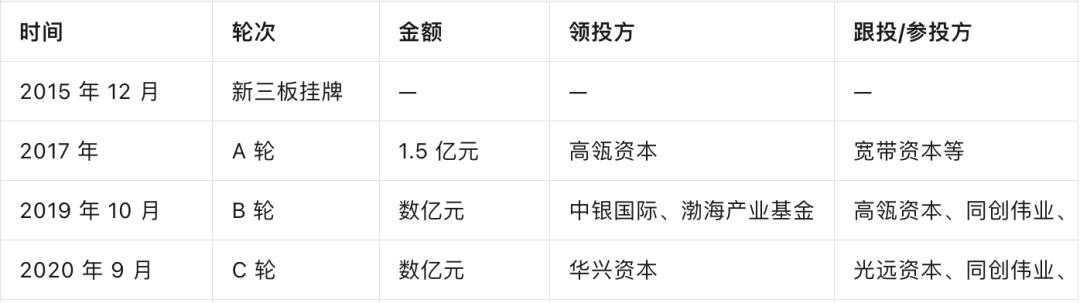

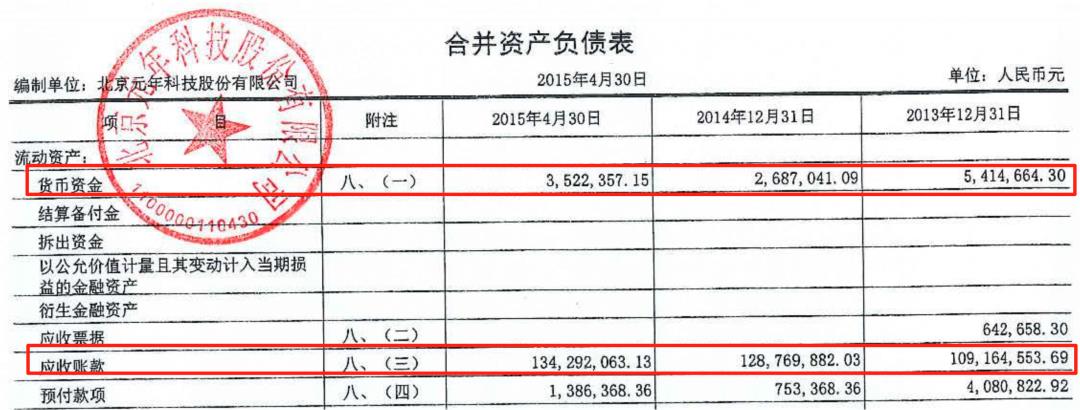

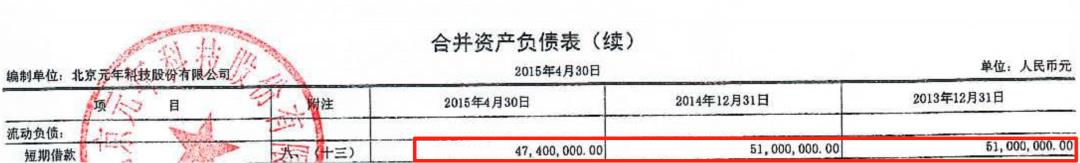

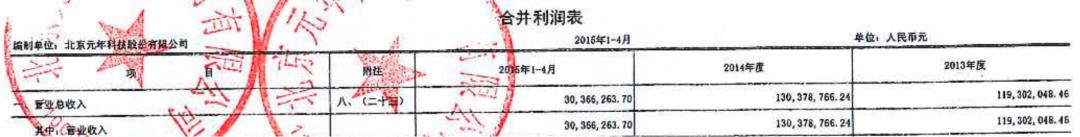

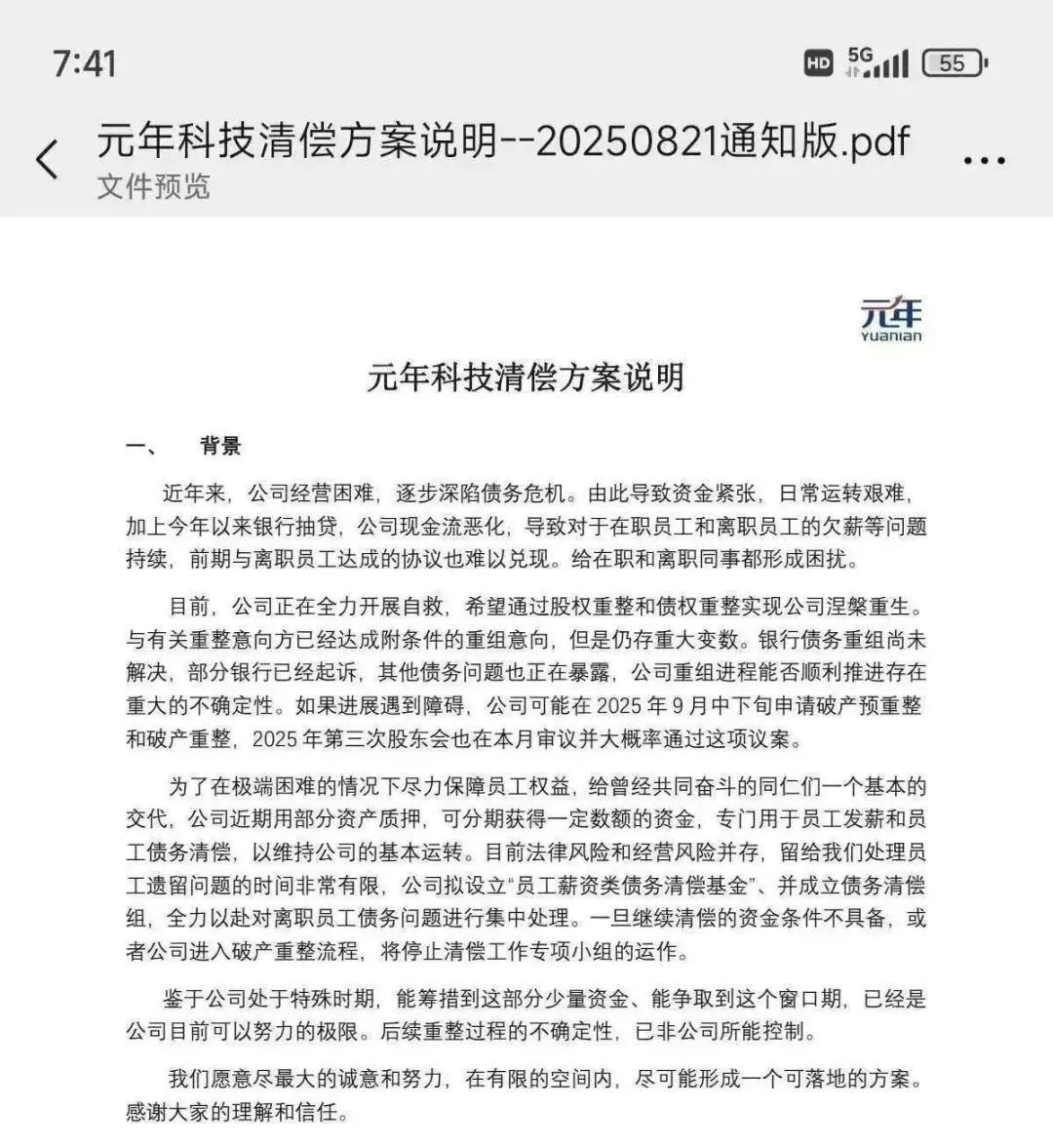

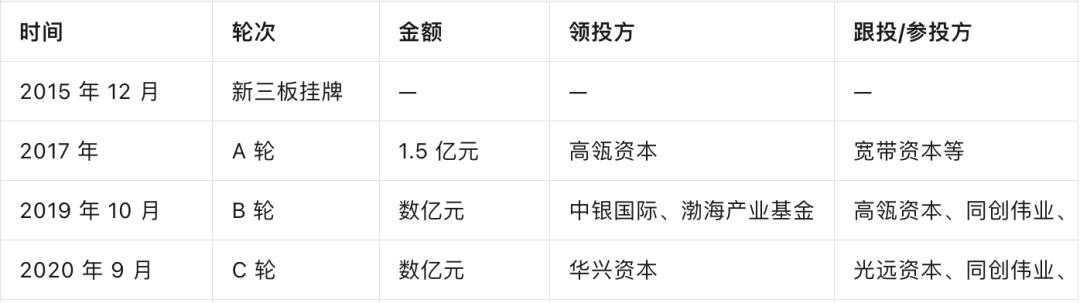

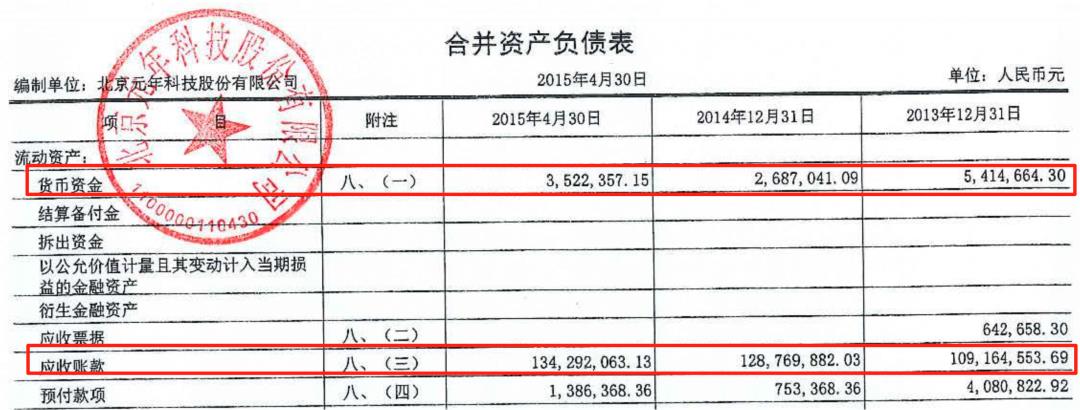

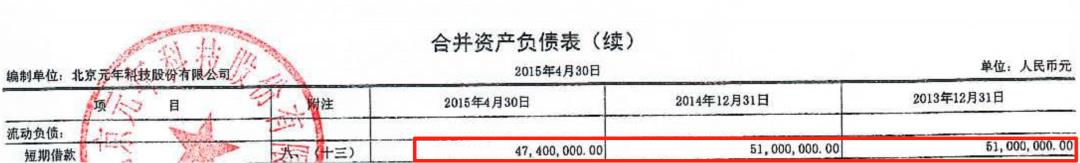

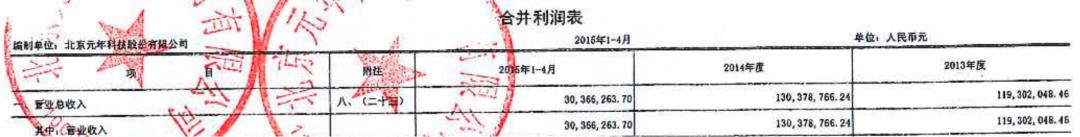

也因此,从 2017 年开始,元年的发展进入快车道,获得多家知名 VC 的青睐。但,就是这样一家成立超过 20 年,又获得数亿融资的国产软件龙头,如今却落得个“深陷债务危机,日常运转艰难”的下场,到底是为什么呢?要知道,和 C 端产品“快生快死”不同,B 端产品,特别是服务于大企业的 B 端产品,往往生命力非常顽强。原因在于:大企业的生命周期很长,而且粘性很高,只要服务好大客户,再控制好成本,软件公司求个生存并不困难。而元年只用了短短几年,就走到破产清算的地步,我推测大概率有 2 点:1、元年的问题很早就存在,多年积弊难返,才走到今天这一步2、元年的商业模式存在致命缺陷,以致于无法通过简单的降本增效来挽救公司虽然网上关于元年的财务数据不多,但是其在 2013 年~2015 年期间,曾短暂在新三板挂牌,因此在网上留下了一份审计报告。从报告中我们可以得出一个结论:早在 2013 年,元年就存在严重的应收帐款问题,公司现金流捉襟见肘。从审计报告中可以看到,到 2015 年 4 月,元年的货币资金只有区区 300 多万,而应收帐款就却高达 1.3 个亿。而且,除了这 300 多万的货币资金,元年也没有其他可供出售的金融资产等。从审计报告中还可以看到,2013 年到 2015 年,元年一直在借款经营,借款金额长期保持在 5000 万左右。根据审计报告,2014 年,元年营业收入 1.3 亿,净利润 0.17 亿,但 2014 年新增的应收帐款就有 0.19 亿。也就是说,赚的都是账面上的钱,实际上现金流在持续恶化。那元年在转型 SaaS 以后,应收帐款的情况有好转吗?从《元年科技清偿方案说明》来看,元年仍然面临严重的现金流问题。也就是说:应收帐款的问题可能一直在恶化。虽然没有公开的财务数据,但是有接近元年的粉丝私下告诉我:元年目前最大的问题,就是应收账款太多,钱收不回来。软件群一家元年竞对公司的 VP 告诉我,据他了解,元年主要的问题是定制项目太多,而且云转型也不太成功。实际上,元年的破产清算给很多软件公司,乃至 AI 公司都敲响了警钟。当下,很多 AI 公司“沉迷于”做定制项目,因为定制不但更容易获取订单,而且往往金额还更大。但是定制最大的问题就是“售前一枝花,交付一坨屎”,客户在觉得被欺骗以后,往往就会选择无限期拖延上线,或者拒绝付款。所以很多定制项目都面临严重的成本超支,以及应收帐款问题。要彻底解决这个问题,核心还是要做产品化,不管再难,都要把标准产品完善起来。当然了,产品标准化也要强调策略。比如:元年很早就开始做标准产品,为什么还面临严重的定制问题呢?1、元年因为一直服务大企业,因此标准产品一开始就面向大企业。这种标准化的难度很大,失败的案例不少。比如平安集团的 HRX,商业化团队彻底解散,也是因为定制太多,亏损严重。元年一开始是做软件实施的,整个核心团队更擅长做解决方案而不是做标准产品。人不对,也不行。元年 SaaS 转型的失败,大概率和以上 2 点也有关系。做不到这 2 点的 AI 公司,可能已经走在死亡的道路上了。