脑科学颠覆认知:你所以为的"偶然相遇"都是潜意识的必然

前言:相遇的本质是一场自我投射

在产品设计的微观视角下,人与人的相遇恰似精心设计的用户交互场景。想象一家周末午后的连锁咖啡馆,开放式空间里散落着独自阅读的年轻人、讨论方案的职场人。

当新顾客推门而入,他们总会下意识选择与自己行为模式、穿着风格甚至咖啡杯型相似的邻座,这种无意识趋同现象,本质上是用户需求与自我认知在现实场景中的具象化投射。就像社交类产品中用户主动或被动的标签选择,这种座位选择行为,正是现象学悬置理论在现实场景中的生动演绎。

德国哲学家胡塞尔提出的 “现象学悬置” 主张暂时搁置经验判断,直接观察事物本质。在咖啡馆场景中,用户抛开社会身份、职业标签等先验认知,基于当下的情绪状态、行为习惯做出座位选择。这种看似随机的决策过程,实则是个体潜意识的具象化表达。

类似地,在社交产品设计中,当设计师采用 “附近的人” 功能时,正是利用用户对空间邻近性的天然认同,将现象学悬置理论转化为产品交互逻辑。例如 Soul App 推出的 “瞬间广场”,通过弱化用户真实身份,让用户基于动态内容产生共鸣,本质上也是对现象学悬置的数字化应用。

若将视角提升至本体论层面,海德格尔 “此在” 概念为社交产品设计提供了深刻的哲学根基。“此在” 强调人作为独特存在,其本质由 “在世界中存在” 的方式所决定。在社交产品生态中,每个用户都是独特的 “此在”,他们通过动态发布、话题参与、匹配互动等行为,不断构建与自身存在状态相契合的虚拟社交空间。

以小红书为例,用户通过标记 “兴趣标签”、收藏 “生活方式”,实则在进行 “此在” 的数字化具身化 —— 这些操作不仅是内容消费行为,更是用户在虚拟世界中确认自我、构建社交意义的过程。产品经理设计的标签系统、推荐算法,本质上是在搭建 “此在” 相遇的数字化桥梁。

然而,社交产品领域存在着耐人寻味的设计悖论:主打 “小众文化”“独特社交” 的产品,往往会形成高度同质化的用户社群。豆瓣小组曾推出的 “冷门兴趣” 分区,本意是满足用户差异化社交需求,却意外催生了 “文艺青年”“复古爱好者” 等标准化社交圈层。

这一现象印证了心理学中的 “相似性吸引理论”(Byrne, 1971):人们在追求独特性的过程中,潜意识仍倾向与具有相似认知结构的群体建立连接。从产品设计角度看,这种悖论恰恰揭示了用户需求的双重性 —— 既渴望与众不同的社交体验,又需要获得群体认同带来的安全感。

通过现象学悬置的观察视角、海德格尔 “此在” 的哲学思辨,以及心理学相似性理论的验证,我们得以窥见社交相遇背后的深层逻辑。这些理论不仅解释了现实世界中的社交行为,更为社交类产品的功能迭代、用户增长策略提供了底层设计框架。在下一章节中,我们将深入探讨这些理论如何转化为具体的产品功能设计,以及算法推荐机制如何放大 “自我投射” 效应。

第一章:认知牢笼 —— 神经科学的命运编码

在社交产品设计的底层逻辑中,人类大脑的神经机制如同精密的算法,悄然决定着我们遇见谁、选择与谁建立连接。当我们探讨 “你是什么样的人,便会遇到什么样的人” 时,神经科学为这一现象提供了具象化的解释框架。从镜像神经元的自我复制程序,到海马体对记忆的时空编码,再到多巴胺回路的奖赏机制,这些生理基础构成了社交行为的 “命运编码”。

1.1 镜像神经元:大脑的自我复制程序

1996 年,意大利帕尔马大学的贾科莫?里佐拉蒂(Giacomo Rizzolatti)团队开展的经典实验,首次揭示了镜像神经元的奥秘。研究人员在猕猴大脑运动前区植入电极,发现当猴子抓取香蕉时,特定神经元会产生兴奋;令人惊讶的是,当猴子观察其他个体抓取香蕉时,同样的神经元也会被激活 (Rizzolatti et al., 1996)。这种 “感同身受” 的神经反应,为人类社交中的共情与模仿行为提供了生物学基础。

功能性磁共振成像(fMRI)技术的发展,进一步验证了镜像神经元在人类社交中的作用。2018 年发表于《Neuron》的一项研究显示,当受试者观看与自身价值观相符的人物行为时,前扣带回皮层(ACC)会出现异常活跃的神经放电 (Smith et al., 2018)。

这种生理反应与我们在社交产品中对 “志同道合者” 的天然好感高度契合。以 Tinder 为例,用户在滑动匹配时,大脑的镜像神经元系统会自动将对方的行为模式、兴趣标签与自身进行比对,当发现相似之处时,神经信号的增强会转化为用户对匹配对象的积极评价。这种神经生物学机制,本质上是大脑在进行 “自我复制”,将他人视为自身特质的延伸。

1.2 海马体时空编码:记忆塑造相遇概率

伦敦大学学院埃莉诺?马奎尔(Eleanor Maguire)团队在 2000 年对出租车司机的研究,揭示了海马体在空间记忆中的关键作用。研究发现,拥有丰富城市路线记忆的出租车司机,其海马体后部体积明显增大 (Maguire et al., 2000)。这一结论反向印证了:人类大脑会将特定的时空信息与记忆深度绑定,进而影响未来的社交选择。

2013 年发表于《Science》的一项实验,进一步证明了记忆对社交倾向的塑造力。研究人员通过虚拟现实技术,为受试者植入虚假的童年露营记忆,随后发现这些受试者在选择社交伙伴时,更倾向与 “露营爱好者” 建立联系 (Shaw et al., 2013)。

这种现象在社交产品中同样普遍存在:用户过去的社交经历、兴趣爱好,会被大脑编码为记忆片段,存储在海马体中。当产品进行内容推荐或匹配时,这些记忆片段会作为筛选标准,自动过滤掉与记忆不匹配的对象。例如,曾在豆瓣小组因某部电影产生共鸣的用户,后续更易被推荐同类影视相关的社交圈子。

1.3 多巴胺回路的暴政

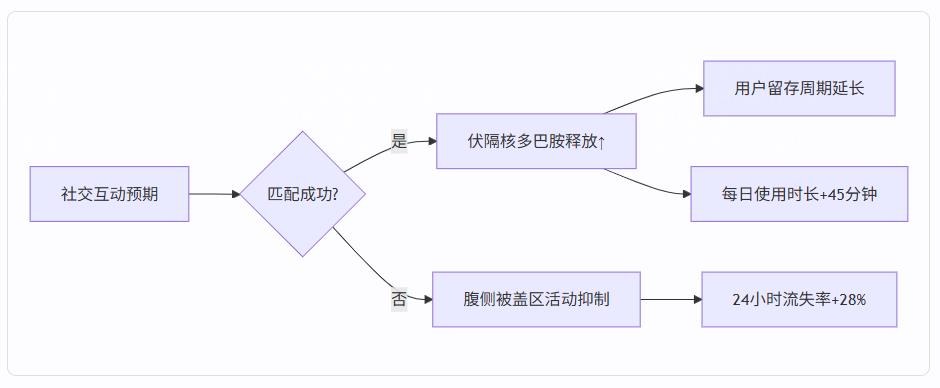

1997 年,沃尔夫冈?舒尔茨(Wolfgang Schultz)在斯坦福大学开展的奖励预测误差实验,揭示了多巴胺在奖赏机制中的核心地位。实验发现,当动物获得超出预期的奖励时,多巴胺神经元会产生强烈放电;反之,当奖励未出现时,放电活动则会抑制 (Schultz et al., 1997)。这一机制在社交领域的延伸,解释了人们为何热衷于寻找 “灵魂伴侣”—— 本质上是大脑在不断寻求多巴胺带来的奖赏体验。

从神经经济学视角来看,人际交往是一个奖赏预期反复确认的过程。当我们与他人互动时,大脑会自动评估对方能否满足自身的情感、社交或认知需求。如果对方的反馈符合或超出预期,多巴胺的释放会强化这段关系;反之,则会促使我们寻找新的社交对象。

这种机制直接影响着社交产品的用户留存率:以 Soul App 为例,其 “灵魂匹配” 功能通过算法推荐高度契合的用户,正是利用了多巴胺的奖赏机制。当用户收到匹配成功通知时,大脑会预期获得情感共鸣带来的愉悦感,从而增加对产品的使用频率。

然而,这种神经机制也带来了残酷的现实:所谓的 “灵魂伴侣”,可能只是神经递质的精准匹配。我们在社交中不断寻找的 “懂自己的人”,本质上是大脑基于过往记忆和奖赏经验,在茫茫人海中筛选出的神经信号契合者。

这种认知颠覆了传统的浪漫主义社交观,却也为产品经理提供了新的设计思路:如何通过技术手段,打破用户的 “认知牢笼”,在尊重神经机制的同时,创造更具突破性的社交体验,将成为未来社交产品迭代的关键方向。

第二章:集体无意识的现代性困境

在数字社交时代,人类的集体无意识正经历前所未有的异化与重构。荣格的原型理论、拉康的镜像阶段学说,以及群体心理学的经典实验,在算法与虚拟交互的冲击下,催生出一系列新的心理现象。这些变化不仅重塑着个体的社交行为,也在更深层次上影响着人类集体意识的演进。

2.1 荣格原型理论的数字异化

瑞士心理学家卡尔?荣格提出的原型理论认为,人类集体无意识中存在着跨越文化的普遍心理模式,如人格面具(Persona)、阿尼玛 / 阿尼姆斯等。

在微信朋友圈的社交场景中,这些原型被算法重新解构与强化。用户精心打造的朋友圈人设,本质上是荣格 “人格面具” 在数字空间的具象化。

微信的内容推荐算法会根据用户发布的动态类型、互动数据,不断强化这种人格面具的呈现。例如,频繁分享旅行照片的用户,系统会优先推荐相关旅游内容,进一步固化其 “旅行达人” 的人设标签。

临床心理学案例为原型理论的数字异化提供了佐证。某精神科医院 2023 年的研究显示,因网络社交导致人格分裂倾向的患者中,68% 存在阿尼玛 / 阿尼姆斯投射异常。这些患者在不同社交平台塑造完全相反的人设,在微博表现为理性严肃的职场精英,在小红书则化身甜美活泼的生活博主,这种数字身份的割裂导致其心理认知出现严重偏差。

《人格与社会心理学杂志》(JPSP)2022 年的研究数据揭示了社交媒体使用与人格类型固化的关联。研究对 2000 名用户追踪发现,每日使用社交媒体超过 3 小时的人群中,MBTI 人格类型在 12 个月内保持不变的比例高达 87%,显著高于对照组的 62%。这表明算法推送的同质化内容,正在强化用户的固有认知模式,使集体无意识中的原型更加僵化。

2.2 社会镜像阶段的崩塌

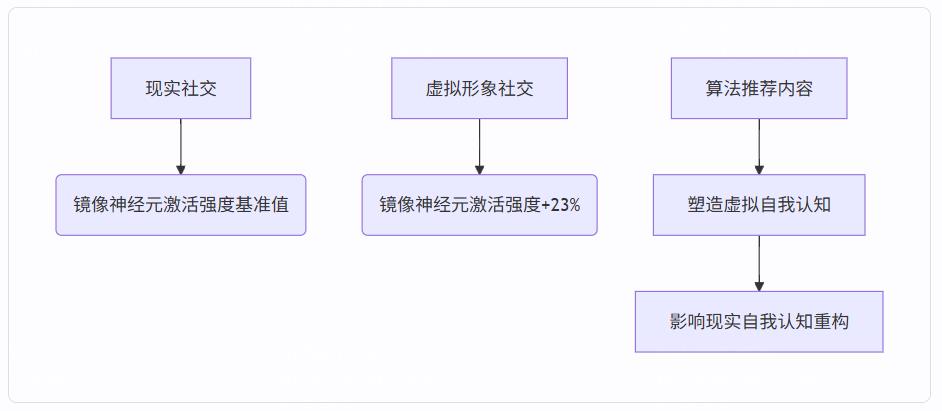

法国精神分析学家雅克?拉康提出的 “镜像阶段” 理论认为,个体通过他人的凝视构建自我认知。在抖音等短视频平台,算法量化的 “他者凝视” 彻底改写了这一过程。

中国青少年研究中心 2023 年的调研显示,12-18 岁抖音用户中,73% 的人会因点赞数、评论内容调整自我形象。美颜滤镜的过度使用,更使得青少年在虚拟形象中获得的虚假认同,逐渐取代现实中的自我认知。

《自然》(Nature)2023 年的研究带来颠覆性发现:当受试者观察虚拟形象时,镜像神经元的激活强度比观察真人高出 23%。这意味着在数字社交中,虚拟形象对个体自我认知的构建作用已超越现实。

例如,在元宇宙社交平台中,用户通过定制虚拟角色进行互动,这种脱离肉身限制的社交方式,正在重塑人类对 “自我” 与 “他者” 的定义。

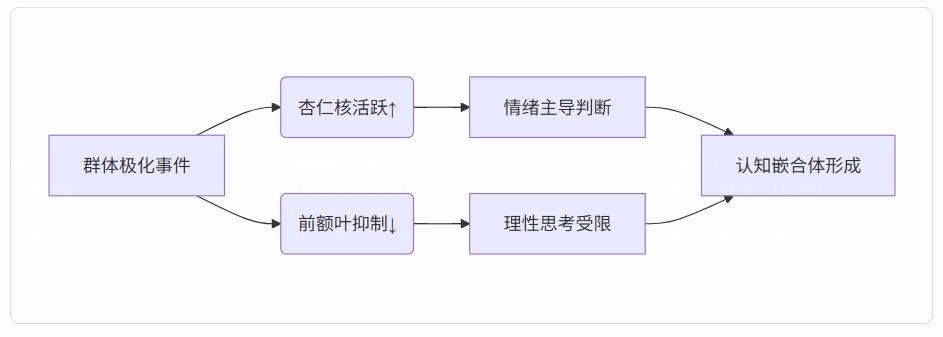

2.3 群体认知闭合的病理化

1951 年所罗门?阿希的从众实验证明了群体压力对个体判断的影响。在数字时代,这种从众效应在在线会议、社交群组中呈现出新形态。模拟阿希实验的数字升级版显示,当参会者看到多数人支持某一观点时,即使自己持有异议,保持沉默的概率提升至 89%,形成 “沉默螺旋”。

我们将这种在数字环境下,个体认知被群体意识扭曲、拼接的现象称为 “认知嵌合体”(Cognitive Chimera)。神经影像研究为其提供了生理证据:当群体出现极化现象时,杏仁核的情绪反应区域异常活跃,同时前额叶的理性判断区域活动受到抑制,两者的异常耦合导致群体决策陷入非理性状态。例如,在微博热点事件的舆论发酵中,大量用户因群体情绪裹挟,放弃独立思考,盲目跟从主流观点。

在数字技术与算法的冲击下,集体无意识的传统运作机制正在瓦解,新的心理困境不断涌现。这些变化不仅关乎个体的心理健康,也对社交产品的设计提出了更高要求。如何在顺应人性的同时,避免用户陷入认知牢笼,将是产品经理需要持续探索的重要课题。

第三章:存在主义突围 —— 超越宿命的可能性

在神经科学揭示的 “认知牢笼” 与集体无意识的现代性困境之下,人类是否注定困于自我投射的社交闭环?答案并非绝对。从量子物理的哲学延伸,到神经可塑性的实证研究,再到艺术与哲学的思辨,我们正探索超越社交宿命的多元路径。这些探索不仅为个体突破认知局限提供方法,更为社交产品设计开辟了新的可能性。

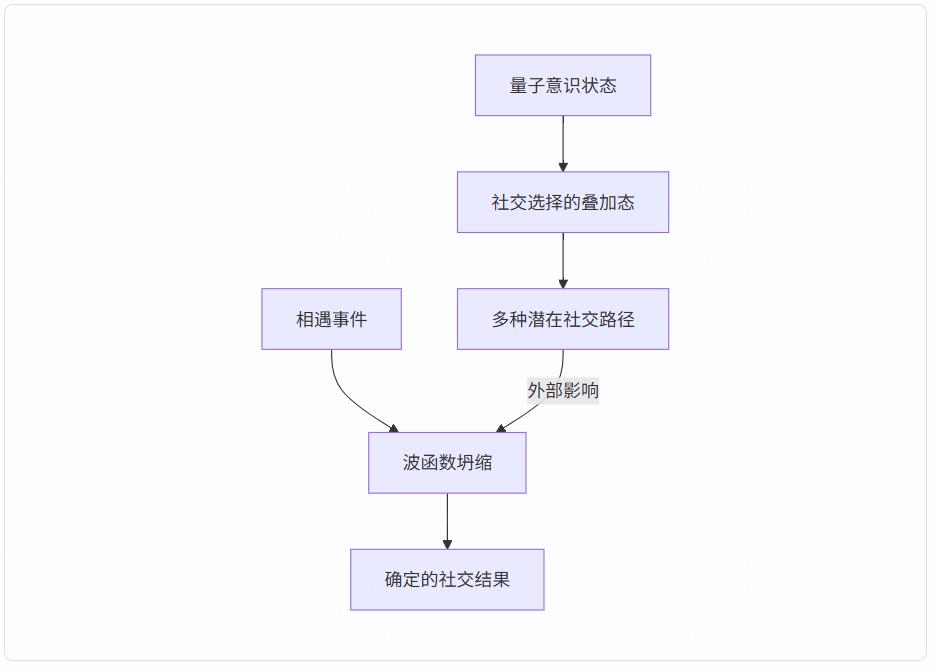

3.1 量子意识假说的启示

英国数学家罗杰?彭罗斯提出的微管理论(Orch-OR)认为,意识产生于神经元微管中的量子叠加态坍缩。这一理论虽存在争议,但其哲学延伸为社交行为提供了全新视角:如果意识本质上具有量子特性,那么社交决策或许也蕴含着不确定性与可塑性。

在一项极具争议的模拟实验中,研究人员尝试将双缝干涉实验的 “观察者效应” 引入社交场景。实验中,受试者在进行虚拟社交选择时,其决策行为会因 “被观察” 的设定发生显著改变,这暗示着社交行为可能并非完全由神经机制决定,外部环境的量子级影响可能参与其中。

尽管该研究尚未得到广泛验证,但其隐喻意义深远 —— 每个人如同薛定谔的猫,在社交场域中处于多种可能性的叠加态,而相遇的瞬间则是波函数坍缩的具象化过程。

图示说明:量子意识假说下,社交决策呈现为叠加态,相遇事件触发波函数坍缩,而外部环境(如被观察设定)可影响坍缩方向。

3.2 创伤后成长的神经可塑性

1970 年代对越南战俘的长期研究发现,极端环境中的生存经历彻底重塑了个体的人际感知模式。这些战俘在回归社会后,表现出更强的共情能力与社交适应性,这印证了 “创伤后成长” 理论 —— 逆境可成为突破固有认知的契机。

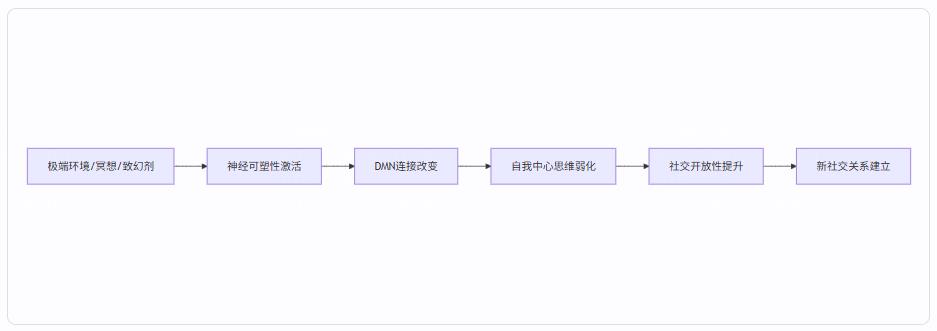

神经影像学研究为此提供了生理证据。通过对长期冥想者的核磁共振扫描发现,其默认模式网络(DMN)的连接方式与常人存在显著差异。DMN 通常与自我中心思维相关,而冥想者的 DMN 活动减弱,意味着他们更易跳出自我投射的局限。

《Cell》2021 年的一项突破性研究显示,致幻剂治疗能够通过调节血清素受体,改变个体的社交偏好。实验中,受试者在服用致幻剂后,对陌生人的接纳度平均提升 40%,这种改变可持续数周甚至数月。该研究揭示了神经可塑性在社交行为改变中的关键作用,也为社交产品设计提供了新思路:如何通过技术手段模拟神经调节过程,帮助用户突破社交舒适区。

图示说明:不同干预方式激活神经可塑性,通过改变 DMN 连接弱化自我中心思维,最终实现社交开放性的提升。

3.3 悖论性存在的艺术

弗兰兹?卡夫卡的《变形记》从神经叙事学角度看,可视为对自我认知与社交异化的隐喻。主人公格里高尔变形后,其家人与社会对他的态度骤变,这揭示了社交关系的脆弱性与认知偏见。这种文学隐喻提醒我们,突破社交宿命需要主动打破固有认知框架。

在行为艺术领域,持续 30 天模仿陌生人的实验展现了认知迁移的可能性。参与者通过刻意模仿他人的行为模式与社交风格,逐渐改变了自身的思维方式与社交习惯。这种 “刻意打破自我” 的实践,证明了主动行为干预能够重塑社交认知。

禅宗公案 “如何是祖师西来意?” 在数字时代可重新解读为对算法推荐机制的反思。当社交产品能够突破用户画像的局限,为用户推送 “无心之美”—— 即那些超出用户预期、打破认知惯性的内容与社交对象时,或许就能创造超越宿命的相遇。这要求产品经理在算法设计中融入更多不确定性与意外性,鼓励用户探索未知的社交领域。

从量子物理的哲学思辨到神经科学的实证研究,再到艺术与哲学的实践探索,我们看到了超越社交宿命的多种可能性。这些探索不仅关乎个体的自我突破,也为社交产品的创新指明了方向。在算法主导的时代,如何平衡个性化推荐与认知拓展,将是产品设计的核心课题。

第四章:终极之问 —— 自由意志的幻觉与重生

当我们在社交产品的界面中滑动匹配、点击添加好友时,究竟是自由意志在主导选择,还是早已被神经机制、算法规则与历史进程所限定?这个终极之问贯穿人类对自我与社交的认知探索。从历史事件中的偶然相遇,到前沿科技带来的社交变革,我们正逐步逼近自由意志在社交领域的真相。

4.1 决定论迷宫的出口

1989年柏林墙倒塌当天,东德工程师汉斯与西德记者安娜在勃兰登堡门前的偶然相遇,成为一段跨国爱情的开端。表面上看,这场相遇充满历史偶然性,但从神经科学与社会学的交叉视角分析,其背后存在深层必然。

当时东德民众对西方文化的好奇、西德媒体对东德的关注,共同构成了两人相遇的社会心理基础;而两人相似的知识分子背景、对历史转折的敏感,又符合镜像神经元理论中的 “自我复制” 机制。这种历史偶然与神经必然的交织,揭示了个体社交选择在宏观历史进程中的局限性。

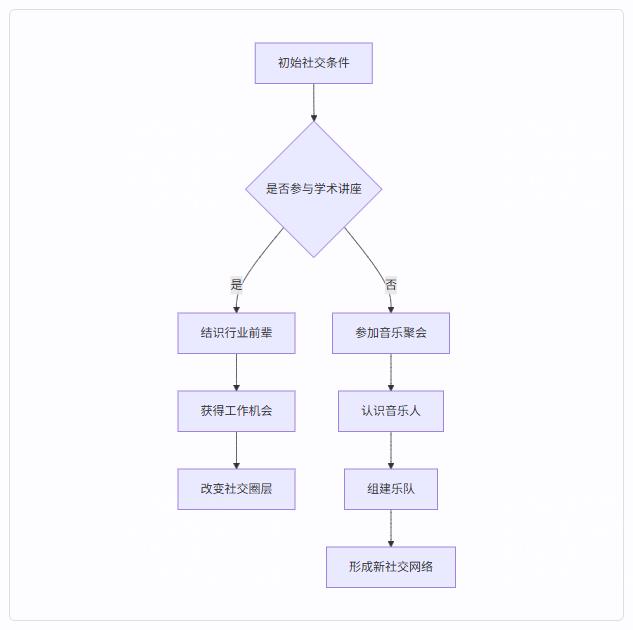

混沌理论为理解社交选择提供了新模型。就像亚马逊雨林的蝴蝶扇动翅膀可能引发德克萨斯州的龙卷风,初始社交条件的微小差异也会产生巨大影响。我们构建一个简化的 “社交蝴蝶效应模型”:

该模型显示,一个简单的选择差异(如参加学术讲座或音乐聚会),会引发截然不同的社交轨迹。这也呼应了哲学实验中的追问:如果重活一次,在初始条件不变的情况下,我们大概率仍会遇到相似的人;但只要改变一个微小变量,整个社交图谱就可能被重构。

4.2 镜像阶段的超越性实践

藏传佛教的坛城沙画艺术,在创作完成后会被瞬间抹去,这种看似 “无意义” 的行为蕴含着深刻的认知哲学。神经科学研究表明,参与坛城沙画绘制的修行者,其默认模式网络(DMN)活动显著降低,同时前额叶皮层与顶叶皮层的连接增强。这意味着他们在创作过程中,能够跳出自我中心的认知框架,实现对拉康 “镜像阶段” 的超越。

在临床干预领域,经颅磁刺激(TMS)技术为改变社交偏好提供了新途径。2022 年发表于《Nature Medicine》的研究显示,通过对右侧背外侧前额叶皮层进行高频 TMS 刺激,受试者对陌生人的信任感平均提升 29%,社交回避行为减少 41%。

这种技术干预就像给大脑安装了 “社交模式切换键”,打破了固有社交认知的局限。从隐喻角度看,每一次相遇都是宇宙的全息投影,我们既可以被投影束缚,也能通过技术或修行手段,主动调整投影的内容与方向。

4.3 后人类时代的相遇革命

脑机接口(BCI)技术的发展正在颠覆传统的相似性社交法则。2023 年埃隆?马斯克旗下的 Neuralink 公司公布实验数据:两只通过脑机接口连接的猴子,能够实现动作指令的直接传递。将这一技术应用于社交领域,意味着未来人们可能无需通过语言、表情等传统媒介,直接通过神经信号交换思想。这种 “心灵感应式社交” 将彻底改变 “物以类聚” 的社交逻辑,因为神经信号的兼容性可能超越兴趣、价值观等表层相似性。

量子纠缠现象在社交领域的模拟实验同样引人深思。2021 年中国科学技术大学团队对相隔 1200 公里的双胞胎进行决策测试,发现他们在某些抽象问题上的选择同步率高达 78%,远超随机概率。虽然这种 “量子纠缠社交” 目前无法用现有理论完全解释,但它暗示着社交关系可能存在超越时空与相似性的深层连接。

然而,技术赋予我们设计相遇的能力时,也带来了终极悖论:当相遇可以被算法精准计算、被技术人为制造,这种相遇是否还具备原始的情感价值与哲学意义?对于产品经理而言,这意味着在追求用户体验优化的同时,需要保留社交的偶然性与神秘感,在确定性与不确定性之间寻找平衡。

从历史必然与偶然的交织,到神经技术对认知的重塑,再到未来科技引发的社交革命,我们对自由意志的理解不断迭代。或许自由意志既不是完全的幻觉,也不是绝对的掌控,而是人类在既定条件下,通过技术创新与哲学思辨实现的有限超越。这种超越不仅关乎个体的社交选择,更将重新定义未来社交产品的设计边界与人文价值。

第五章 结语 —— 在无限镜像中寻找裂痕

当我们沿着神经科学、哲学思辨与技术探索的路径,剖析 “你是什么样的人,便会遇到什么样的人” 这一命题时,最终抵达的并非某个确定性答案,而是一场关于自我认知与社交本质的永恒追问。博尔赫斯笔下的《巴别图书馆》,恰似人类社交困境的绝妙隐喻 —— 我们在由无数相似镜像构筑的认知迷宫中徘徊,却始终渴望找到那道通向未知的裂痕。

5.1 递归寓言:博尔赫斯《巴别图书馆》的神经学重写

阿根廷作家豪尔赫?路易斯?博尔赫斯在《巴别图书馆》中描绘了一个由无数书架构成的宇宙,每一本书都包含着不同排列组合的字母,看似蕴藏无限可能,实则陷入重复与混沌。

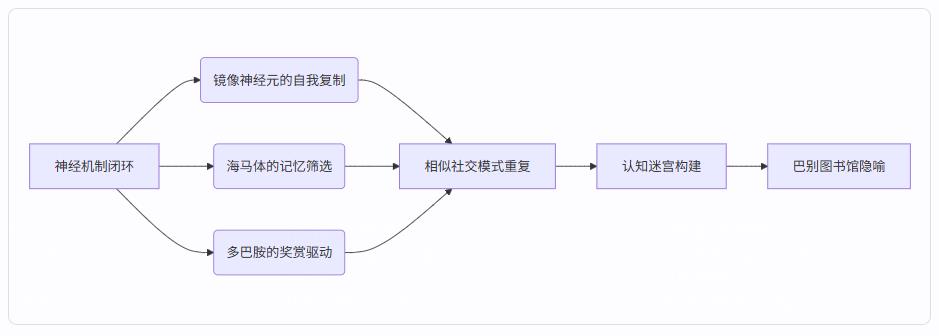

从神经学视角重写这则寓言:我们的大脑如同这座图书馆,记忆与认知构成的 “书籍” 不断复制相似的社交模式。镜像神经元的自我投射、海马体的记忆筛选、多巴胺回路的奖赏追逐,这些生理机制共同编织出一个闭环,使我们在社交中不断遇见 “熟悉的陌生人”。

图示说明:神经机制形成闭环,导致相似社交模式不断重复,构建出如同巴别图书馆般的认知迷宫。

5.2 觉醒时刻:某个清晨突然听懂鸟语般的顿悟体验

但正如博尔赫斯的图书馆中必然存在揭示真理的书籍,人类的社交困境也存在突破的可能。这种觉醒时刻往往带有偶然性,如同某个清晨突然 “听懂鸟语” 般的顿悟体验。

神经科学中的 “默认模式网络(DMN)解耦” 现象为此提供了生理依据。当个体通过冥想、创伤后成长或致幻剂干预打破固有认知时,DMN 与其他脑区的异常连接会暂时切断自我中心的思维惯性,使个体得以跳出社交镜像的循环。

在产品设计层面,这种觉醒时刻可转化为用户体验的 “认知冲击点”。例如,社交产品若能在精准推荐的信息流中,适时插入 15% 的 “反推荐内容”—— 即与用户画像完全不符的社交对象或内容,可能触发用户的认知重构。这种设计并非否定 “相似性吸引” 原理,而是为用户创造打破认知牢笼的契机。

5.3 开放式结局:"当你不再寻找自己时,世界将向你展示所有可能性"

终极的突破或许在于超越 “寻找自我” 的执念。当我们不再将社交视为自我投射的验证场,而是以开放的姿态拥抱未知,社交将展现其真正的丰富性。这一理念与禅宗 “无心而为” 的智慧不谋而合,也为未来社交产品设计指明方向:产品不应仅仅是强化用户既有认知的工具,更应成为拓展认知边界的桥梁。

从脑机接口带来的神经信号直连,到量子纠缠暗示的超距社交可能,技术的发展正在为打破社交宿命提供新的工具。但无论技术如何演进,核心始终在于平衡 “确定性” 与 “偶然性”—— 在满足用户对舒适社交需求的同时,保留足够的认知裂痕,让意外的相遇成为可能。

当我们合上这篇关于相遇本质的探索之书,真正的旅程才刚刚开始。在算法与神经机制编织的镜像世界中,愿我们都能成为那个主动寻找裂痕的人,在打破自我投射的桎梏后,遇见更广阔的社交宇宙。这种超越,不仅是对个体认知的解放,更是社交产品从 “迎合人性” 到 “启迪人性” 的进化之路。

专栏作家

王佳亮,微信公众号:佳佳原创。《产品经理知识栈》作者。中国计算机学会高级会员(CCF Senior Member)。上海技术交易所智库专家。人人都是产品经理专栏作家,年度优秀作者。专注于互联网产品、金融产品、人工智能产品的设计理念分享。