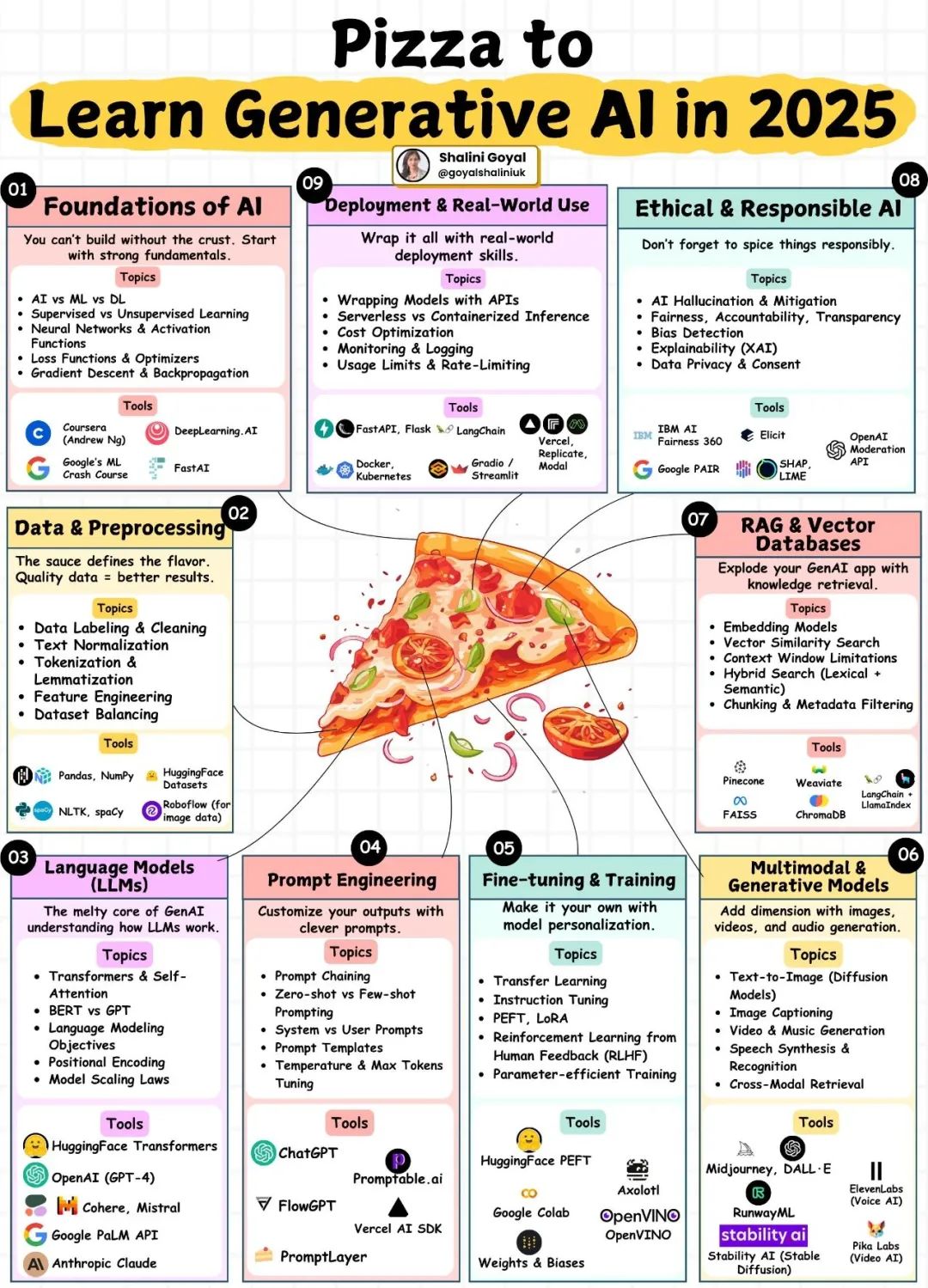

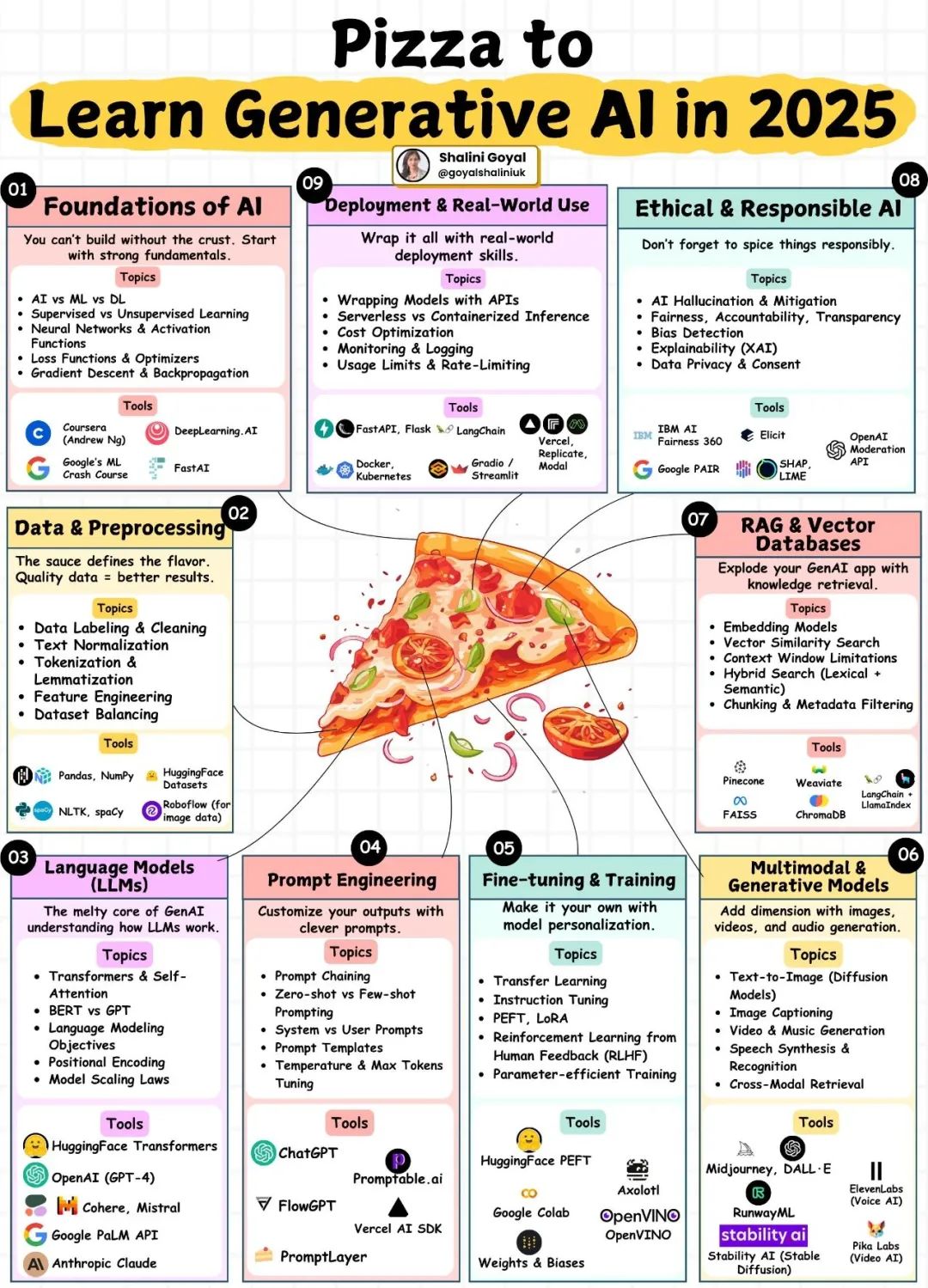

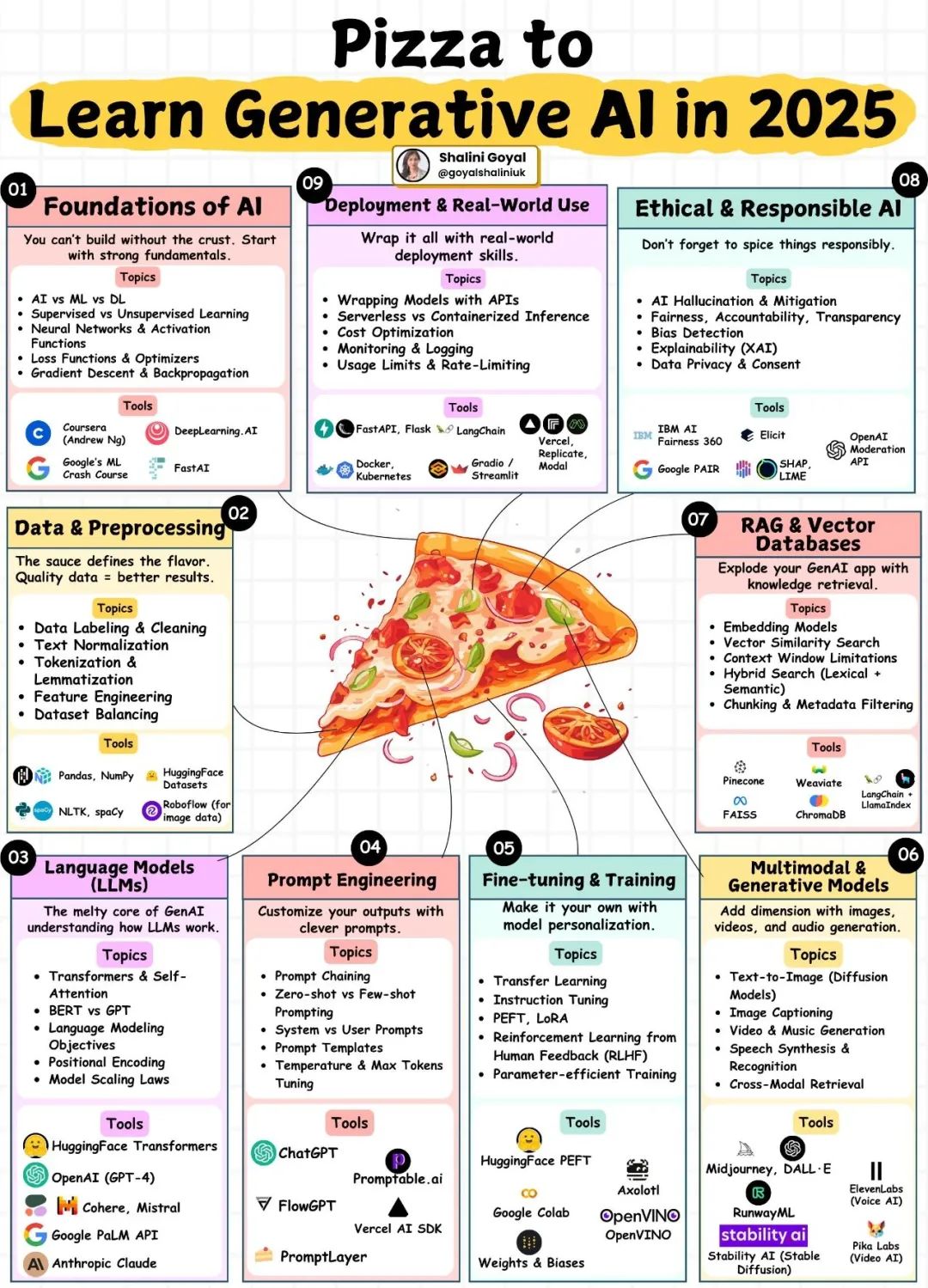

昨晚斥巨资向一位 AI 产品大佬请教问题,聊到最后,我说市面上的 AI 产品经理课程真的好水,有没有比较好的 AI 产品经理课程,最好有网盘的,他给了三张图。看完后,我让他展开说说。接下来又聊了俩小时,并整理了一些知识点。第一张图:系统化学习生成式 AI 的知识地图(基础到应用)

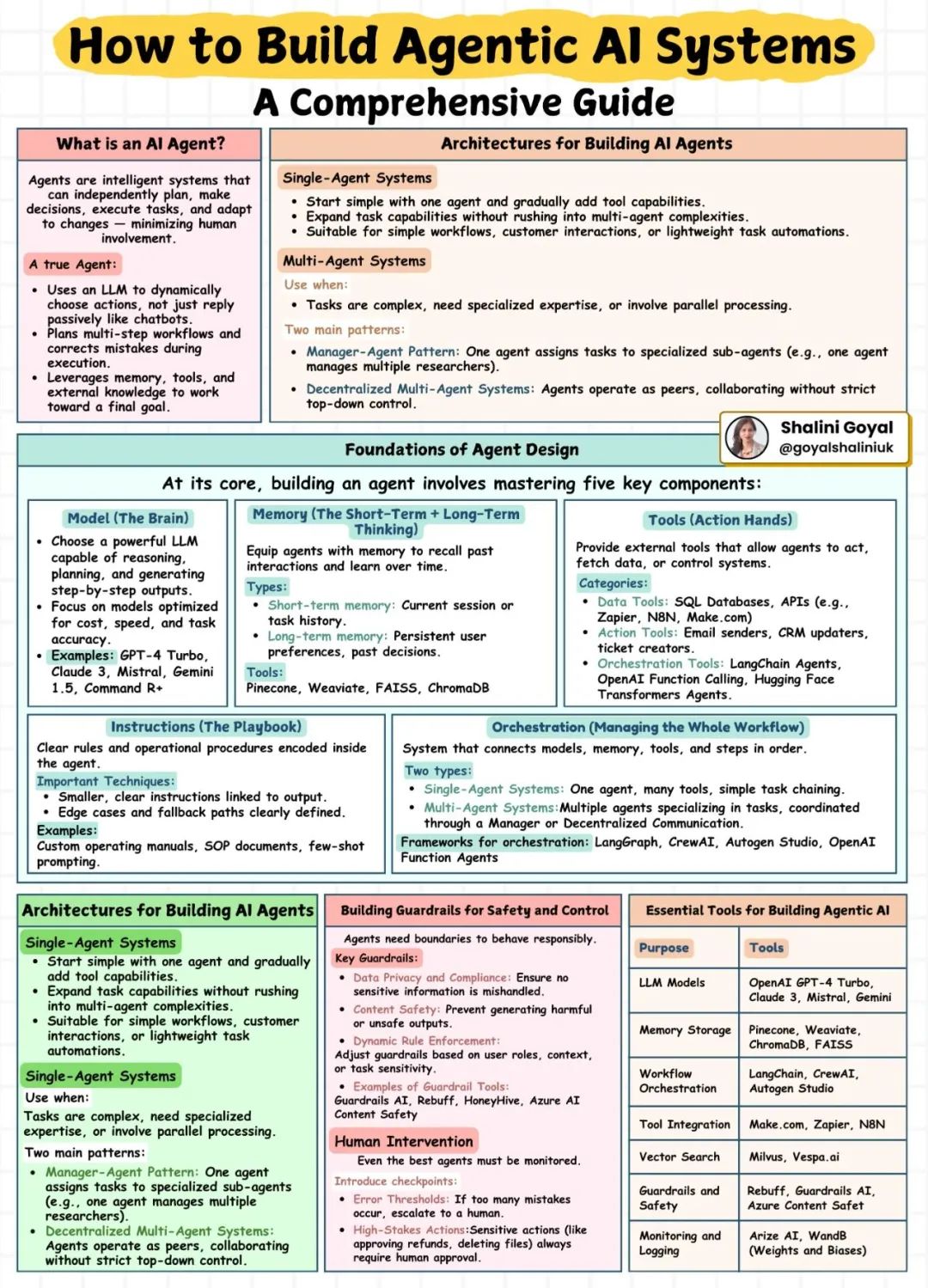

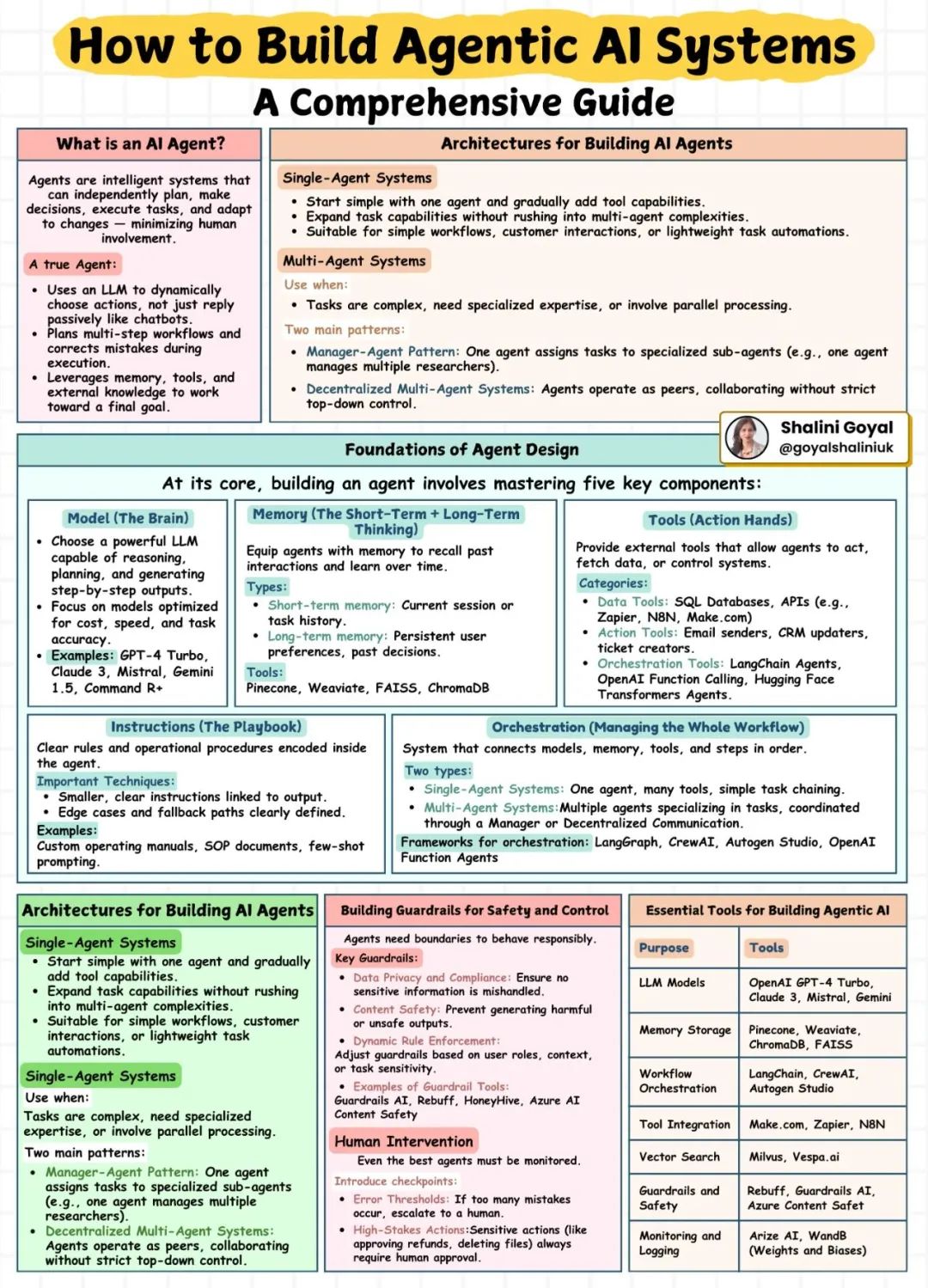

AI 产品经理需要学习的知识 (这相当于你的 GenAI 知识基线):1.AI 基础 (Foundations of AI)①理解AI、ML、DL的基本关系。了解监督学习、无监督学习的概念。②掌握神经网络、激活函数、损失函数、优化器、梯度下降、反向传播的核心思想和目标(不深究数学,理解其作用)。2.数据与预处理 (Data & Preprocessing) ①深刻理解“Garbage In, Garbage Out”。②学习数据标注、清洗(处理缺失值、异常值)、文本预处理(分词、词干化/词形还原)、特征工程的概念和方法。③理解数据集偏差(bias)的危害及其识别与平衡方法。目标:明白高质量数据是模型好坏的基石,掌握数据关键考量点。3.大语言模型 (Language Models (LLMs))①理解 Transformer 架构的核心思想(自注意力机制 Self-Attention 的核心作用:理解上下文关系)。②了解主流模型家族(如 BERT - 擅长理解, GPT - 擅长生成, T5 - 擅长转换)。③理解 语言建模(预测下一个词)是LLM的基础训练目标。④理解 缩放定律 (Scaling Laws): 参数量、数据量、计算量与模型能力的关系(越大通常越强)。目标:理解LLM的工作原理、能力来源及主流模型特点(何时选择BERT类 vs GPT类模型)。4.提示工程 (Prompt Engineering)①提示词构造: 清晰度、提供上下文、示例、角色设定。②关键技术: 零样本学习 (Zero-shot)、少样本学习 (Few-shot)、链式思考 (Chain-of-Thought) 提示。系统提示 vs 用户提示。提示模板。③参数调优: Temperature (影响随机性/创意性)、Max Tokens (限制生成长度)。目标:能高效利用现有模型,设计有效的提示词完成具体任务。5.微调与训练 (Fine-tuning & Training)学习: 理解在基础模型上调整以适应特定任务或数据的核心方法:①迁移学习 (Transfer Learning): 通用模型 -> 特定任务模型。②指令微调 (Instruction Tuning): 教会模型理解并遵循指令。③参数高效微调 (PEFT/LoRA): 高效调整小部分参数以适应新任务,降低成本。④基于人类反馈的强化学习 (RLHF): 利用人类偏好数据大幅提升模型生成质量和安全性(如 ChatGPT的核心技术)。目标:理解个性化模型的手段、成本与收益权衡(何时该做微调?)。6.RAG与向量数据库 (RAG & Vector Databases)①理解LLM的知识局限(训练数据截止、内部化但不精确)。②理解检索增强生成 (RAG) 的整个流程:用户提问 -> 文本片段向量化 (Embedding) -> 向量数据库相似搜索 (Vector Similarity Search) -> 搜索结果作为知识上下文注入LLM -> LLM生成最终回答。③了解向量数据库的作用(高效存储和检索嵌入向量)和关键概念(分块 Chunking、混合搜索 Hybrid Search)。目标:掌握扩展模型知识边界、解决“幻觉”问题、构建基于知识的问答系统的核心方法。7.多模态模型 - 视觉/听觉扩展 (Multimodal & Generative Models)①文生图 (Text-to-Image): 了解扩散模型 (Diffusion Models - 如 DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion) 的基本原理和应用。②文/图生视频 (Text/Image-to-Video)、音乐生成、语音合成与识别 (TTS & ASR)。③跨模态理解 (Cross-Modal Retrieval): 如图文互搜。8.部署与实际应用 (Deployment & Real-World Use)①了解如何将模型部署为API服务 (如使用 FastAPI, Flask, LangChain Serve)。②了解容器化 (Docker) 和编排 (Kubernetes) 的基本概念和在规模化部署中的作用。③了解快速构建用户界面的工具 (如 Gradio, Streamlit)。④了解将模型推向应用的平台 (如 Vercel AI, Replicate)。目标:理解模型从开发到产品上线的基本流程和技术栈。9.伦理与负责任AI (Ethical & Responsible AI)①深刻认识 AI 幻觉 (AI Hallucination): 模型自信生成错误信息的现象、成因及缓解策略(如 RAG、要求引用来源)。②理解并重视 偏见 (Bias): 训练数据中的偏见导致模型输出不公平结果。③掌握 负责任AI的核心原则:公平性 (Fairness)、可解释性 (Explainability/XAI - 如 LIME, SHAP)、透明性 (Transparency)、问责制 (Accountability)。④重视 隐私 (Privacy) 与 同意 (Consent): 用户数据的使用规范。目标:在产品设计和开发的每个环节都积极考虑并规避伦理风险,确保AI技术被负责任地应用。这张图是你的GenAI知识体系百科全书。作为AI PM,不必成为每个领域的专家,但必须全面了解每个部分的核心概念、作用原理、技术选型(知道有哪些工具)、优缺点、成本考量、应用场景以及最关键的风险(尤其是伦理和数据偏见)。核心目标是:能与技术团队有效对话(尤其是LLMs, RAG, Prompt Engineering, Deployment),准确评估技术可行性、成本和价值,定义清晰的产品需求和成功指标,并确保产品遵循负责任AI的原则。第二张图:构建具备目标驱动、规划、执行和协作能力的“智能体”型 AI 系统的设计理念和方法

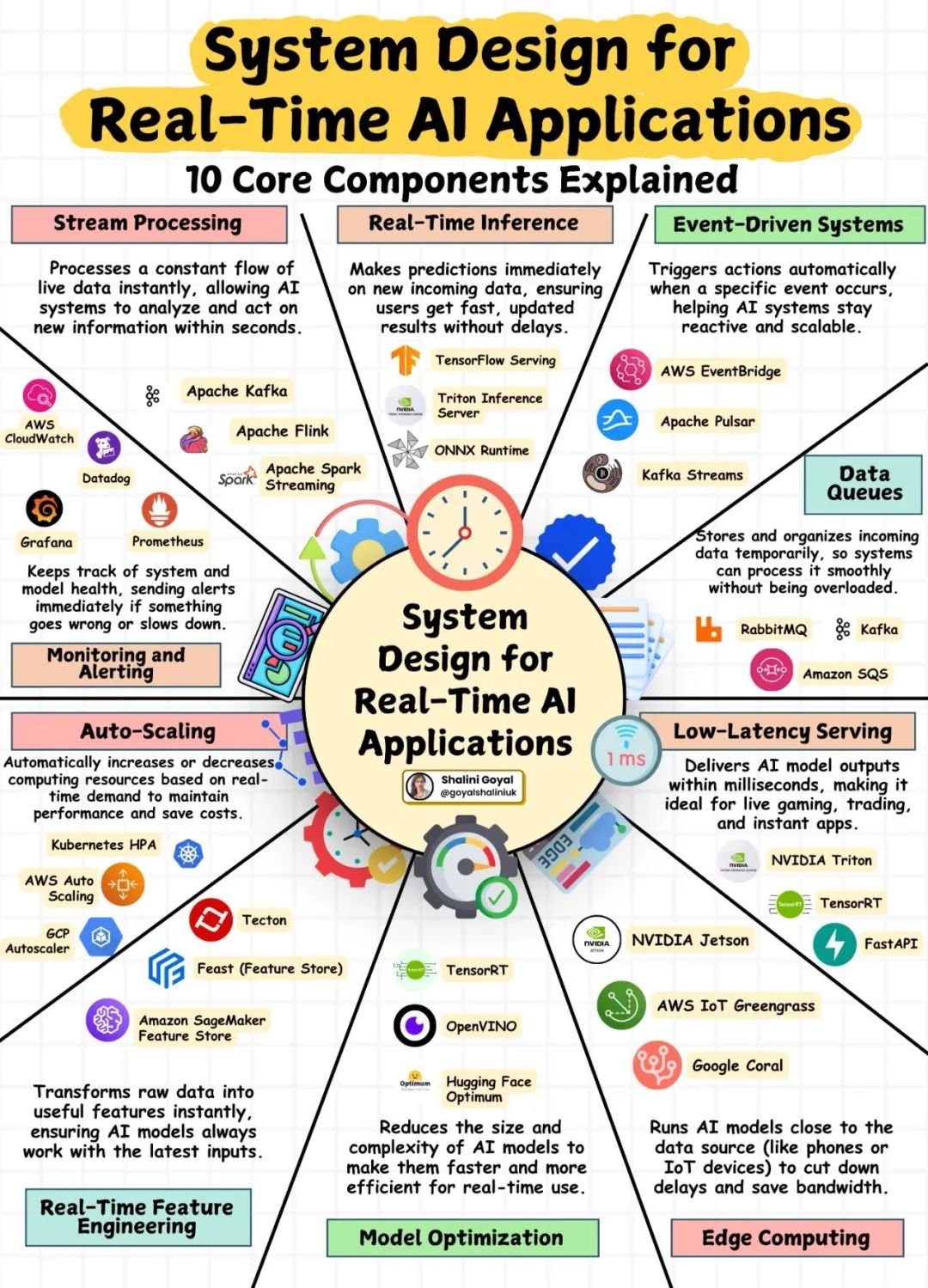

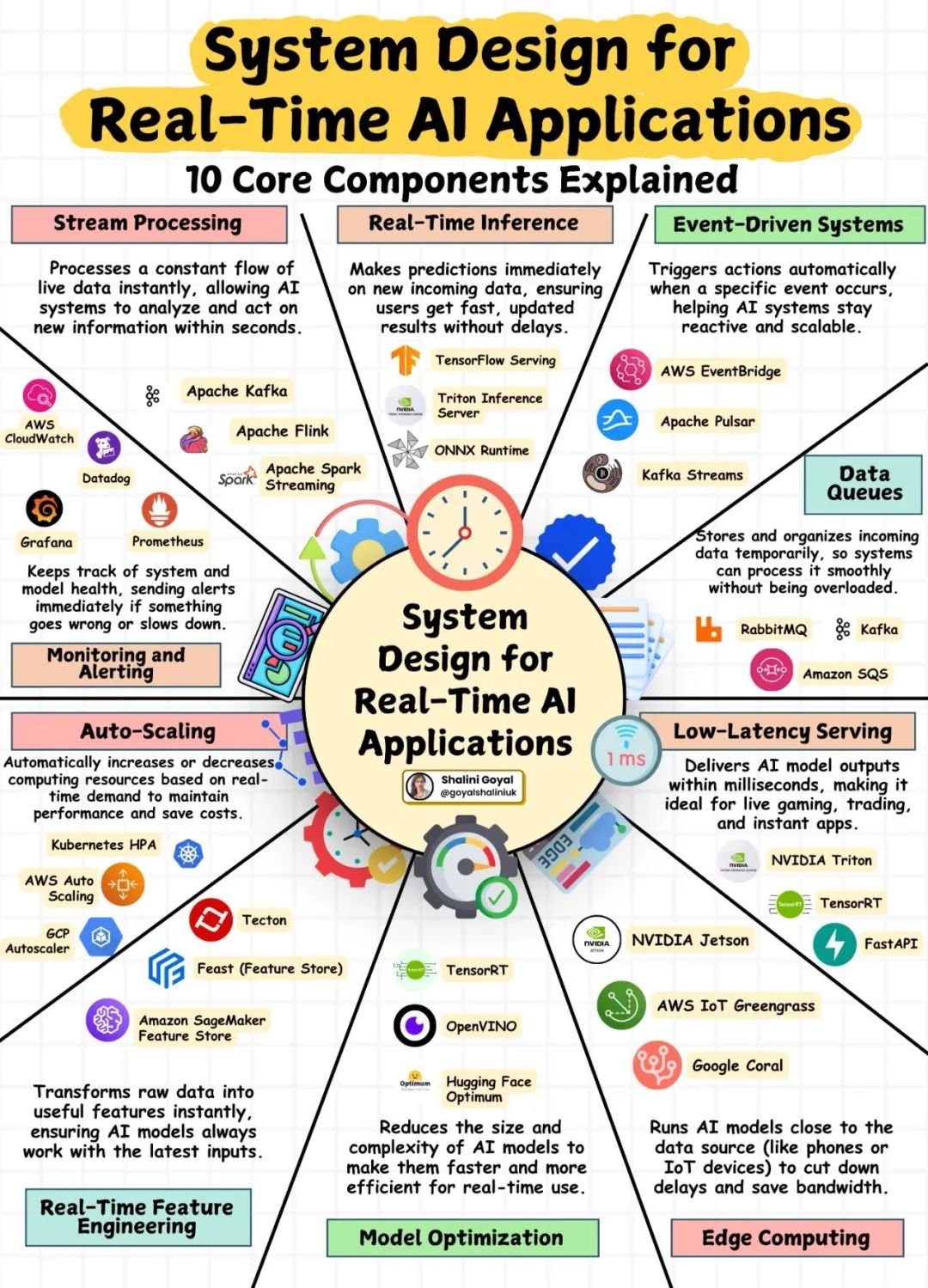

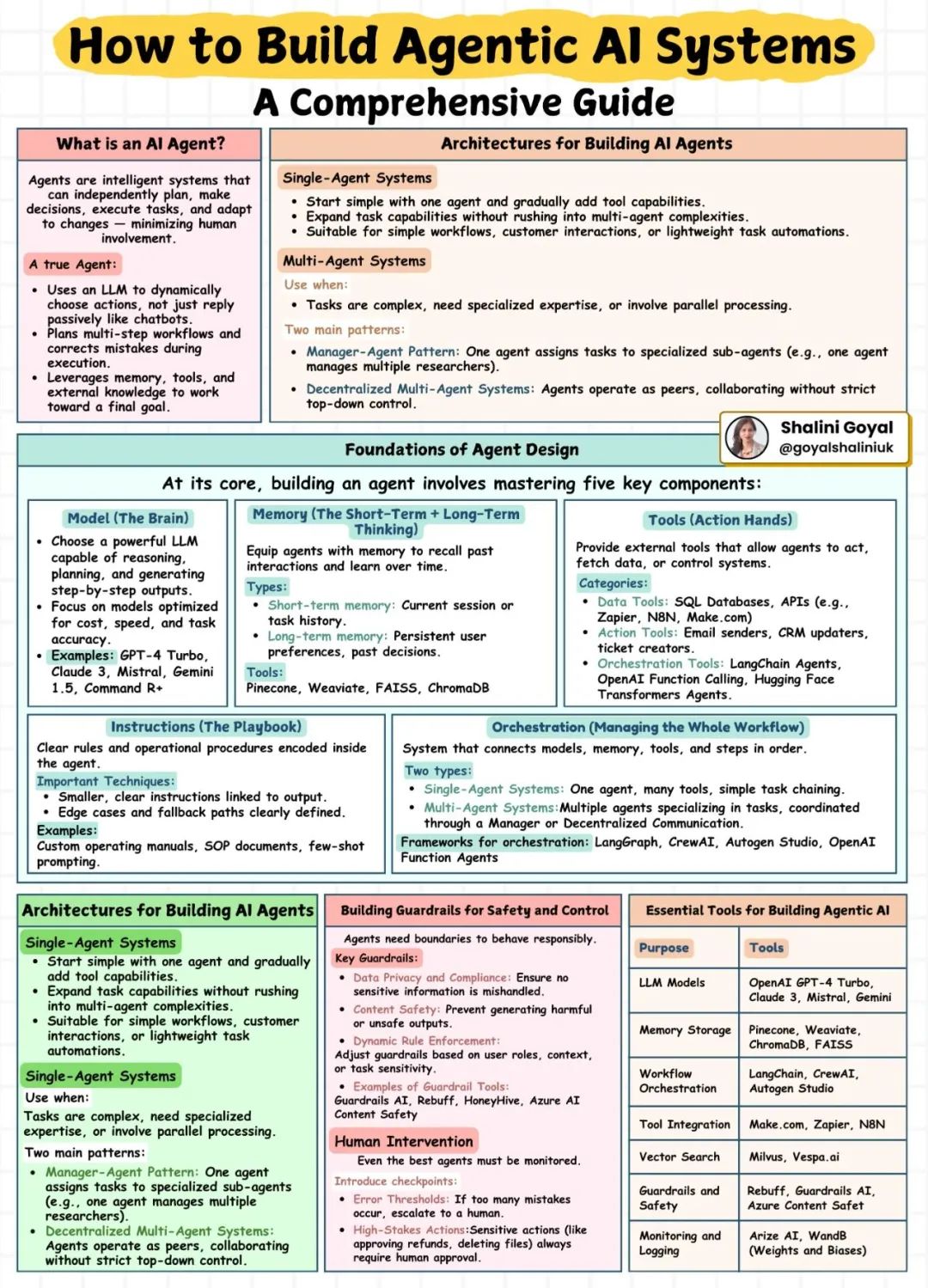

AI 产品经理需要学习的知识 (这相当于你的 GenAI 知识基线):1.AI 基础 (Foundations of AI)①理解AI、ML、DL的基本关系。了解监督学习、无监督学习的概念。②掌握神经网络、激活函数、损失函数、优化器、梯度下降、反向传播的核心思想和目标(不深究数学,理解其作用)。2.数据与预处理 (Data & Preprocessing) ①深刻理解“Garbage In, Garbage Out”。②学习数据标注、清洗(处理缺失值、异常值)、文本预处理(分词、词干化/词形还原)、特征工程的概念和方法。③理解数据集偏差(bias)的危害及其识别与平衡方法。目标:明白高质量数据是模型好坏的基石,掌握数据关键考量点。3.大语言模型 (Language Models (LLMs))①理解 Transformer 架构的核心思想(自注意力机制 Self-Attention 的核心作用:理解上下文关系)。②了解主流模型家族(如 BERT - 擅长理解, GPT - 擅长生成, T5 - 擅长转换)。③理解 语言建模(预测下一个词)是LLM的基础训练目标。④理解 缩放定律 (Scaling Laws): 参数量、数据量、计算量与模型能力的关系(越大通常越强)。目标:理解LLM的工作原理、能力来源及主流模型特点(何时选择BERT类 vs GPT类模型)。4.提示工程 (Prompt Engineering)①提示词构造: 清晰度、提供上下文、示例、角色设定。②关键技术: 零样本学习 (Zero-shot)、少样本学习 (Few-shot)、链式思考 (Chain-of-Thought) 提示。系统提示 vs 用户提示。提示模板。③参数调优: Temperature (影响随机性/创意性)、Max Tokens (限制生成长度)。目标:能高效利用现有模型,设计有效的提示词完成具体任务。5.微调与训练 (Fine-tuning & Training)学习: 理解在基础模型上调整以适应特定任务或数据的核心方法:①迁移学习 (Transfer Learning): 通用模型 -> 特定任务模型。②指令微调 (Instruction Tuning): 教会模型理解并遵循指令。③参数高效微调 (PEFT/LoRA): 高效调整小部分参数以适应新任务,降低成本。④基于人类反馈的强化学习 (RLHF): 利用人类偏好数据大幅提升模型生成质量和安全性(如 ChatGPT的核心技术)。目标:理解个性化模型的手段、成本与收益权衡(何时该做微调?)。6.RAG与向量数据库 (RAG & Vector Databases)①理解LLM的知识局限(训练数据截止、内部化但不精确)。②理解检索增强生成 (RAG) 的整个流程:用户提问 -> 文本片段向量化 (Embedding) -> 向量数据库相似搜索 (Vector Similarity Search) -> 搜索结果作为知识上下文注入LLM -> LLM生成最终回答。③了解向量数据库的作用(高效存储和检索嵌入向量)和关键概念(分块 Chunking、混合搜索 Hybrid Search)。目标:掌握扩展模型知识边界、解决“幻觉”问题、构建基于知识的问答系统的核心方法。7.多模态模型 - 视觉/听觉扩展 (Multimodal & Generative Models)①文生图 (Text-to-Image): 了解扩散模型 (Diffusion Models - 如 DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion) 的基本原理和应用。②文/图生视频 (Text/Image-to-Video)、音乐生成、语音合成与识别 (TTS & ASR)。③跨模态理解 (Cross-Modal Retrieval): 如图文互搜。8.部署与实际应用 (Deployment & Real-World Use)①了解如何将模型部署为API服务 (如使用 FastAPI, Flask, LangChain Serve)。②了解容器化 (Docker) 和编排 (Kubernetes) 的基本概念和在规模化部署中的作用。③了解快速构建用户界面的工具 (如 Gradio, Streamlit)。④了解将模型推向应用的平台 (如 Vercel AI, Replicate)。目标:理解模型从开发到产品上线的基本流程和技术栈。9.伦理与负责任AI (Ethical & Responsible AI)①深刻认识 AI 幻觉 (AI Hallucination): 模型自信生成错误信息的现象、成因及缓解策略(如 RAG、要求引用来源)。②理解并重视 偏见 (Bias): 训练数据中的偏见导致模型输出不公平结果。③掌握 负责任AI的核心原则:公平性 (Fairness)、可解释性 (Explainability/XAI - 如 LIME, SHAP)、透明性 (Transparency)、问责制 (Accountability)。④重视 隐私 (Privacy) 与 同意 (Consent): 用户数据的使用规范。目标:在产品设计和开发的每个环节都积极考虑并规避伦理风险,确保AI技术被负责任地应用。这张图是你的GenAI知识体系百科全书。作为AI PM,不必成为每个领域的专家,但必须全面了解每个部分的核心概念、作用原理、技术选型(知道有哪些工具)、优缺点、成本考量、应用场景以及最关键的风险(尤其是伦理和数据偏见)。核心目标是:能与技术团队有效对话(尤其是LLMs, RAG, Prompt Engineering, Deployment),准确评估技术可行性、成本和价值,定义清晰的产品需求和成功指标,并确保产品遵循负责任AI的原则。第二张图:构建具备目标驱动、规划、执行和协作能力的“智能体”型 AI 系统的设计理念和方法 AI 产品经理需要学习的知识:1.智能体AI的定义、能力与边界 (Definition, Capabilities & Limits)①什么是智能体 (What is an AI Agent)? 深刻理解其核心特征:目标导向、自主规划、工具使用、迭代修正、学习适应。重点区分智能体与简单Chatbot的本质不同(动态选择动作、执行多步骤、利用工具)。②应用场景 (Use Cases): 探索哪些业务问题适合用智能体解决?(如复杂研究助手、自动化客户服务工单处理、多步骤业务流程自动化、个人智能助理)。③能力边界与风险 (Limits & Risks): 承认当前技术局限(规划错误、工具调用失败、幻觉),认识其潜在风险(失控操作、安全问题、隐私泄露)。理解“护栏”的绝对必要性。2.智能体的核心“心智”组件 (The Core Mind Components)学习: 理解构建智能体所需的五个基础模块及其对产品设计的影响:①模型 (The Brain - Model): 知道LLM是核心推理引擎。了解主要模型供应商(OpenAI, Anthropic, Google, Mistral)及其能力/成本差异。理解“推理链”(Chain-of-Thought)如何帮助规划。知道模型选择影响成本和响应速度。②记忆 (Memory): 理解短期记忆(当前会话、临时状态)和长期记忆(用户偏好、知识库、历史记录)的区别与用途。了解向量数据库在长期记忆检索中的作用。知道这对用户体验(个性化、连续性)和隐私设计的影响。③工具 (Tools): 重点掌握:理解智能体如何通过工具扩展能力边界。学习常见工具类型(查询数据/API、操作软件/系统、调用外部服务)。掌握功能调用/插件(Function Calling/Tool Calling)的实现机制。知道工具的设计、接口稳定性和安全性是关键。需要能清晰定义工具规范(输入、输出、作用)。④指令 (The Playbook - Instructions): 理解“提示工程”对引导智能体行为的重要性。学习如何编写清晰、无歧义的操作指令、规则约束(Prompt Engineering)。知道定义边缘情况处理(错误回退机制)至关重要。能编写产品级别的“操作手册”。⑤编排 (Orchestration): 理解如何协调管理上述组件,驱动整个工作流的执行(如 LangChain, LangGraph, Autogen)。知道框架选择影响开发效率和灵活性。3.智能体架构模式 (Architecture Patterns)①单智能体系统 (Single-Agent): 理解由一个核心智能体调用多个工具的简单模式。掌握其适用场景(较简单的线性或分支任务)和实施路径(先基础后扩展工具)。②多智能体系统 (Multi-Agent): 重点理解复杂任务的解决方案: —— 经理-智能体模式 (Manager-Agent): 理解中央“经理”智能体负责任务分解、调度、结果汇总,“专家”智能体负责执行子任务。理解其控制优势和潜在的瓶颈。 —— 去中心化多智能体系统 (Decentralized MAS): 理解智能体间通过协商、通信协作完成目标。理解其灵活性与潜在的复杂性。③模式选择 (Pattern Selection): 学会根据任务复杂度、专业分工需求、并行度要求来评估采用单智能体还是多智能体架构。4.安全性与护栏 (Guardrails - Safety & Control)①必要性 (Why Critical): 理解失控的智能体可能造成的严重后果。必须将其作为产品设计的首要任务。 —— 数据隐私与合规 (Privacy & Compliance): 确保智能体操作严格遵守数据规范(GDPR, HIPAA等)。知道如何处理敏感数据。 —— 内容安全 (Content Safety): 防止生成有害、违法、不道德的内容。了解内置和外部安全过滤工具(如 Azure Content Safety)。 —— 行为边界 (Action Boundaries): 限制智能体能执行的操作范围(比如某些工具功能禁用、设定操作权限等级)。 —— 动态规则 (Dynamic Rules): 理解可能需要根据不同用户身份、上下文环境调整约束规则。③工具与技术 (Tools): 了解用于构建护栏的专门框架(如 Guardrails AI, Rebuff)。5.生态系统与工具 (Tools Ecosystem)①了解构建智能体所需的关键工具类别(LLM API、记忆存储-向量数据库/传统DB、工作流引擎、工具管理、监控)。①彻底转变思维,从“回答问题”的AI转向“执行任务”的AI。②核心技能在于:准确定义智能体要完成的目标任务、设计高效的工具集和工作流程、构建强大可靠的安全机制、衡量智能体的任务完成度和效率。需要极强的系统工程思维和风险管理意识。第三张图:构建低延迟、响应迅速的实时AI系统的技术架构1.实时AI的应用场景与价值 (Why Real-Time Matters)①理解哪些业务场景需要实时AI?(如:高频交易欺诈检测、实时个性化推荐、自动驾驶决策、实时异常监控、互动娱乐)。②掌握实时性带来的业务价值(提升用户体验、降低风险、把握瞬时机会、自动化响应)。2.核心挑战与指标 (Key Challenges & Metrics)①延迟 (Latency): 理解端到端延迟的概念及其重要性(毫秒级 vs 秒级 vs 分钟级的影响)。学习关键指标:处理延迟、服务延迟、网络延迟。②高吞吐量 (High Throughput): 理解系统每秒处理数据量的需求。③系统稳定性与可用性 (Stability & Availability): 理解实时系统对高可用性的要求(如 99.9% uptime)。④数据新鲜度 (Data Freshness): 理解数据从产生到被处理/响应的时效性要求。3.核心组件的功能与业务关联 (Component Functionality & Business Impact)①流处理 (Stream Processing): 理解“持续流动数据”与“批量处理”的区别及其应用场景(如 Kafka, Flink)。知道为何它是实时系统的基石。②实时推理 (Real-Time Inference): 理解模型“预测/决策”发生在数据到来时而非批量处理。知道它与离线推理的成本、延迟差异(如 Triton, TensorFlow Serving)。③事件驱动系统 (Event-Driven Systems): 理解“事件触发动作”的设计模式及其对响应性和解耦的优势。④数据队列 (Data Queues): 理解缓冲、异步通信和削峰填谷的作用(如 Kafka, RabbitMQ)。知道队列管理不善可能导致延迟积压。⑤低延迟服务 (Low-Latency Serving): 重点掌握:理解模型服务化(Model Serving)的概念,优化技术(如模型优化、硬件加速、精简框架)对达到毫秒级响应的重要性(如 Triton, FastAPI)。⑥边缘计算 (Edge Computing): 理解在“靠近数据源头”部署计算以降低延迟和带宽成本的场景(如 IoT 设备、移动端 AI)。知道其与云计算的权衡。⑦模型优化 (Model Optimization): 重点掌握:了解量化、剪枝、蒸馏等基本优化方法的目标(减小模型体积、加速推理)及其潜在的精度-性能权衡。知道何时需要模型工程师介入优化。⑧实时特征工程 (Real-Time Feature Engineering): 理解特征(模型输入)需要实时计算的含义(如实时用户行为计数、窗口聚合)。知道特征存储(Feature Store)的角色。明白脏数据或延迟特征会导致模型性能下降。⑨自动扩展 (Auto-Scaling): 重点掌握:理解根据负载动态增减资源对成本控制和维持性能的关键性(如 Kubernetes HPA)。了解扩缩容策略(如基于CPU、请求量)及其响应时间限制。⑩监控和告警 (Monitoring & Alerting): 重点掌握:学会定义关键系统健康指标(延迟、错误率、吞吐量、资源使用)和模型指标(预测延迟、精度漂移)。了解如何设置有意义的告警阈值(如 P99 延迟超过 SLA)。知道常用监控工具(如 Prometheus, Grafana, CloudWatch)。①理解架构各环节如何共同影响产品核心体验(速度、稳定性、成本)。②学习评估实时AI产品的可行性与技术复杂度的基本框架。③掌握与工程师沟通的通用语言(尤其是围绕延迟、扩展性、监控),能定义合理的性能指标(SLA/SLO)。1.建立GenAI基础: 先吃透第一张图的“披萨”(尤其LLMs、Prompt Engineering、RAG、伦理)。这是理解当前AI浪潮核心技术的基石。2.深入智能体思维: 第二张图构建你的“任务自动化”产品思维,这是高级AI应用的关键方向。重点掌握智能体组件定义、工具设计、安全护栏。3.理解实时系统约束: 第三张图教会你构建高性能、高响应性AI产品的工程挑战和解决方案。重点掌握低延迟服务、流处理、监控告警、自动扩展。 —— 伦理与安全: 这是所有AI产品的底线,必须时刻铭记并付诸实践。 —— 数据为王: 深刻理解数据质量对结果的决定性影响。 —— 量化思维: 学会定义和追踪关键指标(性能、质量、成本、业务价值)。 —— 沟通与协作: AI 项目高度跨职能(PM、Eng、ML Eng、Data Eng、Designer、Legal)。优秀的沟通协调能力是成败关键。

AI 产品经理需要学习的知识:1.智能体AI的定义、能力与边界 (Definition, Capabilities & Limits)①什么是智能体 (What is an AI Agent)? 深刻理解其核心特征:目标导向、自主规划、工具使用、迭代修正、学习适应。重点区分智能体与简单Chatbot的本质不同(动态选择动作、执行多步骤、利用工具)。②应用场景 (Use Cases): 探索哪些业务问题适合用智能体解决?(如复杂研究助手、自动化客户服务工单处理、多步骤业务流程自动化、个人智能助理)。③能力边界与风险 (Limits & Risks): 承认当前技术局限(规划错误、工具调用失败、幻觉),认识其潜在风险(失控操作、安全问题、隐私泄露)。理解“护栏”的绝对必要性。2.智能体的核心“心智”组件 (The Core Mind Components)学习: 理解构建智能体所需的五个基础模块及其对产品设计的影响:①模型 (The Brain - Model): 知道LLM是核心推理引擎。了解主要模型供应商(OpenAI, Anthropic, Google, Mistral)及其能力/成本差异。理解“推理链”(Chain-of-Thought)如何帮助规划。知道模型选择影响成本和响应速度。②记忆 (Memory): 理解短期记忆(当前会话、临时状态)和长期记忆(用户偏好、知识库、历史记录)的区别与用途。了解向量数据库在长期记忆检索中的作用。知道这对用户体验(个性化、连续性)和隐私设计的影响。③工具 (Tools): 重点掌握:理解智能体如何通过工具扩展能力边界。学习常见工具类型(查询数据/API、操作软件/系统、调用外部服务)。掌握功能调用/插件(Function Calling/Tool Calling)的实现机制。知道工具的设计、接口稳定性和安全性是关键。需要能清晰定义工具规范(输入、输出、作用)。④指令 (The Playbook - Instructions): 理解“提示工程”对引导智能体行为的重要性。学习如何编写清晰、无歧义的操作指令、规则约束(Prompt Engineering)。知道定义边缘情况处理(错误回退机制)至关重要。能编写产品级别的“操作手册”。⑤编排 (Orchestration): 理解如何协调管理上述组件,驱动整个工作流的执行(如 LangChain, LangGraph, Autogen)。知道框架选择影响开发效率和灵活性。3.智能体架构模式 (Architecture Patterns)①单智能体系统 (Single-Agent): 理解由一个核心智能体调用多个工具的简单模式。掌握其适用场景(较简单的线性或分支任务)和实施路径(先基础后扩展工具)。②多智能体系统 (Multi-Agent): 重点理解复杂任务的解决方案: —— 经理-智能体模式 (Manager-Agent): 理解中央“经理”智能体负责任务分解、调度、结果汇总,“专家”智能体负责执行子任务。理解其控制优势和潜在的瓶颈。 —— 去中心化多智能体系统 (Decentralized MAS): 理解智能体间通过协商、通信协作完成目标。理解其灵活性与潜在的复杂性。③模式选择 (Pattern Selection): 学会根据任务复杂度、专业分工需求、并行度要求来评估采用单智能体还是多智能体架构。4.安全性与护栏 (Guardrails - Safety & Control)①必要性 (Why Critical): 理解失控的智能体可能造成的严重后果。必须将其作为产品设计的首要任务。 —— 数据隐私与合规 (Privacy & Compliance): 确保智能体操作严格遵守数据规范(GDPR, HIPAA等)。知道如何处理敏感数据。 —— 内容安全 (Content Safety): 防止生成有害、违法、不道德的内容。了解内置和外部安全过滤工具(如 Azure Content Safety)。 —— 行为边界 (Action Boundaries): 限制智能体能执行的操作范围(比如某些工具功能禁用、设定操作权限等级)。 —— 动态规则 (Dynamic Rules): 理解可能需要根据不同用户身份、上下文环境调整约束规则。③工具与技术 (Tools): 了解用于构建护栏的专门框架(如 Guardrails AI, Rebuff)。5.生态系统与工具 (Tools Ecosystem)①了解构建智能体所需的关键工具类别(LLM API、记忆存储-向量数据库/传统DB、工作流引擎、工具管理、监控)。①彻底转变思维,从“回答问题”的AI转向“执行任务”的AI。②核心技能在于:准确定义智能体要完成的目标任务、设计高效的工具集和工作流程、构建强大可靠的安全机制、衡量智能体的任务完成度和效率。需要极强的系统工程思维和风险管理意识。第三张图:构建低延迟、响应迅速的实时AI系统的技术架构1.实时AI的应用场景与价值 (Why Real-Time Matters)①理解哪些业务场景需要实时AI?(如:高频交易欺诈检测、实时个性化推荐、自动驾驶决策、实时异常监控、互动娱乐)。②掌握实时性带来的业务价值(提升用户体验、降低风险、把握瞬时机会、自动化响应)。2.核心挑战与指标 (Key Challenges & Metrics)①延迟 (Latency): 理解端到端延迟的概念及其重要性(毫秒级 vs 秒级 vs 分钟级的影响)。学习关键指标:处理延迟、服务延迟、网络延迟。②高吞吐量 (High Throughput): 理解系统每秒处理数据量的需求。③系统稳定性与可用性 (Stability & Availability): 理解实时系统对高可用性的要求(如 99.9% uptime)。④数据新鲜度 (Data Freshness): 理解数据从产生到被处理/响应的时效性要求。3.核心组件的功能与业务关联 (Component Functionality & Business Impact)①流处理 (Stream Processing): 理解“持续流动数据”与“批量处理”的区别及其应用场景(如 Kafka, Flink)。知道为何它是实时系统的基石。②实时推理 (Real-Time Inference): 理解模型“预测/决策”发生在数据到来时而非批量处理。知道它与离线推理的成本、延迟差异(如 Triton, TensorFlow Serving)。③事件驱动系统 (Event-Driven Systems): 理解“事件触发动作”的设计模式及其对响应性和解耦的优势。④数据队列 (Data Queues): 理解缓冲、异步通信和削峰填谷的作用(如 Kafka, RabbitMQ)。知道队列管理不善可能导致延迟积压。⑤低延迟服务 (Low-Latency Serving): 重点掌握:理解模型服务化(Model Serving)的概念,优化技术(如模型优化、硬件加速、精简框架)对达到毫秒级响应的重要性(如 Triton, FastAPI)。⑥边缘计算 (Edge Computing): 理解在“靠近数据源头”部署计算以降低延迟和带宽成本的场景(如 IoT 设备、移动端 AI)。知道其与云计算的权衡。⑦模型优化 (Model Optimization): 重点掌握:了解量化、剪枝、蒸馏等基本优化方法的目标(减小模型体积、加速推理)及其潜在的精度-性能权衡。知道何时需要模型工程师介入优化。⑧实时特征工程 (Real-Time Feature Engineering): 理解特征(模型输入)需要实时计算的含义(如实时用户行为计数、窗口聚合)。知道特征存储(Feature Store)的角色。明白脏数据或延迟特征会导致模型性能下降。⑨自动扩展 (Auto-Scaling): 重点掌握:理解根据负载动态增减资源对成本控制和维持性能的关键性(如 Kubernetes HPA)。了解扩缩容策略(如基于CPU、请求量)及其响应时间限制。⑩监控和告警 (Monitoring & Alerting): 重点掌握:学会定义关键系统健康指标(延迟、错误率、吞吐量、资源使用)和模型指标(预测延迟、精度漂移)。了解如何设置有意义的告警阈值(如 P99 延迟超过 SLA)。知道常用监控工具(如 Prometheus, Grafana, CloudWatch)。①理解架构各环节如何共同影响产品核心体验(速度、稳定性、成本)。②学习评估实时AI产品的可行性与技术复杂度的基本框架。③掌握与工程师沟通的通用语言(尤其是围绕延迟、扩展性、监控),能定义合理的性能指标(SLA/SLO)。1.建立GenAI基础: 先吃透第一张图的“披萨”(尤其LLMs、Prompt Engineering、RAG、伦理)。这是理解当前AI浪潮核心技术的基石。2.深入智能体思维: 第二张图构建你的“任务自动化”产品思维,这是高级AI应用的关键方向。重点掌握智能体组件定义、工具设计、安全护栏。3.理解实时系统约束: 第三张图教会你构建高性能、高响应性AI产品的工程挑战和解决方案。重点掌握低延迟服务、流处理、监控告警、自动扩展。 —— 伦理与安全: 这是所有AI产品的底线,必须时刻铭记并付诸实践。 —— 数据为王: 深刻理解数据质量对结果的决定性影响。 —— 量化思维: 学会定义和追踪关键指标(性能、质量、成本、业务价值)。 —— 沟通与协作: AI 项目高度跨职能(PM、Eng、ML Eng、Data Eng、Designer、Legal)。优秀的沟通协调能力是成败关键。