生产现场:为何员工违章行为屡禁不止?!

流水线在轰鸣,安全标语在墙上凝视,而违章操作却依旧像幽灵般挥之不去。尽管管理者在咆哮,通报在张贴,罚款单雪片般飞落,但那个不戴安全帽的背影、那双跨越警戒线的脚、那次为赶工跳过的质检程序,依然每日上演?

这种制度严密性与执行走样性之间的巨大鸿沟,不仅导致安全管理资源的严重浪费,更成为生产事故发生的主要诱因。当我们撕开表面的疮疤,看到的是一套精密运转的违章生态系统。违章,恰恰是这个系统最合理的产出。

一

别再骂员工不长记性

理性选择还是无奈妥协

推开生产车间的门,墙上的安全制度贴得像给墙壁穿了件花衬衫,“安全第一” 的标语用红漆刷得能刺进眼睛,可违章行为还是像车间角落的蟑螂:白天躲着人,晚上照样爬。

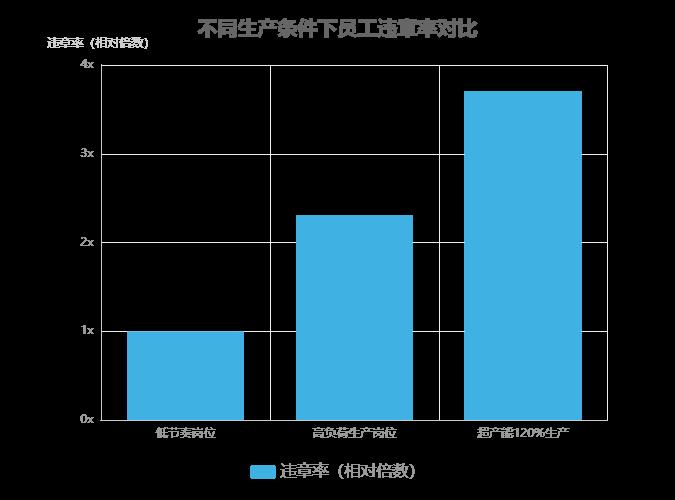

在生产现场安全管理研究中,将员工违章行为简单归因于素质低下或安全意识薄弱的观点,既忽略了管理系统的结构性缺陷,也违背了个体行为决策的基本规律。员工的违章选择本质上是对风险与收益的理性权衡。

当安全要求与生产效率产生系统性冲突,且违章成本远低于合规成本时,个体的"理性违章"将成为必然结果。要从根本上遏制违章,需重构"违章无收益、合规有保障"的管理生态,而非单纯依赖道德说教或惩罚威慑。

有些制度制定者,办公室的咖啡杯比生产现场的工具箱还熟。就说有个厂子规定 “开机前必须填三张记录表”,可生产线的节拍快得像春运抢票,员工左手拧阀门、右手按按钮,汗珠子砸在机器上都没时间擦,哪来功夫跟那三张表格较劲?久而久之,“先干活、后补表” 成了车间里的潜规则暗号,更有甚者直接把表格塞在工具箱底, 反正检查时拿出来晃一晃,领导也不会真细看。

脱离实际生产条件的管理要求,本质上是在制造必须违章才能完成的任务。因此,理解员工行为逻辑的核心,在于承认其作为"有限理性人"的决策边界,通过优化管理系统而非苛责个体,实现安全与效率的动态平衡。

二

管理层责任断层

监管失效与信号扭曲

有个干了十年的焊工师傅,带徒弟时说得直白:“我先教你怎么焊得又快又好,能保住饭碗;再教你怎么应付检查,别被罚款。至于安全规程?那是写在纸上给领导看的,你要是真按规程来,一天都干不完半批活。” 当培训变成了违章教学,遵守规矩反倒成了车间里的异类。

当组织宣称"安全第一"的管理理念,却在绩效考核体系中持续强化产量、效率等量化指标时,这种管理信号的内在扭曲会对员工行为产生致命误导。员工在日常操作中会本能地识别组织真实的优先级排序:当月度奖金、晋升机会与生产指标直接挂钩,而安全违规仅在发生事故后才被追责时,"违章保效率"便成为理性选择下的行为惯性。

当管理层对轻微违章行为采取容忍态度,如对未按规定佩戴防护用具、临时简化操作流程等行为视而不见或仅口头警告,会向员工传递"小违章无关紧要"的错误信号。这种监管尺度的松动具有累积效应:最初的个别违章会逐渐演变为群体默认的潜规则,最终形成法不责众的恶性文化循环。

相较于员工的个体违章,管理层的责任缺位具有更严重的系统性风险。一方面,监管失效削弱了安全制度的权威性,使规章条款沦为形式文本;另一方面,信号扭曲破坏了组织信任基础,导致员工对安全要求产生认知混乱。

根治员工违章问题必须重构管理层的责任体系,实现安全理念、考核机制与监管执行的内在一致性,方能打破"口号安全"的治理困境。

三

罚款不是万能药

从纸上安全到执行空转

“违章一次罚 200,三次直接卷铺盖”,不少生产现场的铁血规定,贴在墙上像张战书。可实际效果呢?员工没被吓得守规矩,反倒练出了火眼金睛:老远看见管理者过来,手里的活立马停,安全帽戴得端端正正,等管理者一转身,立马把安全手套扔到一边,机器开得比之前还快。就像上学时躲老师的学生,你越管得严,他越会找空子钻。

员工违章大多是被进度逼得没办法。车间主任早上开会拍桌子:“今天必须出 500 件,少一件扣绩效”;可按安全规程操作,一小时最多干 40 件,就算不吃饭不喝水,一天也干不完 500 件。这时候管理者只知道罚款,却不想想 “500 件的指标到底合不合理”,员工心里能不窝火?有个组装工说得实在:“反正按规矩干完不成任务要扣钱,违章被抓也要扣钱,都是扣钱,还不如赌一把,说不定运气好不会被抓到。”

更糟的是,罚款会让员工把安全当成领导的事(安全是为了不让领导被批评,不是为了我自己),这种想法一扎根,再怎么罚,员工也不会真心把安全放在心上。最后就陷入了 “罚款 — 违章 — 再罚款 — 再违章” 的死循环,管理者气得跳脚,员工怨得咬牙,安全问题却像块烂疮,越捂越臭。

生产现场的这种罚款管理制度在实践中常陷入“供给过剩而执行不足”的悖论,其根源在于制度设计存在系统性缺陷。首先是制度设计与实际生产流程严重脱节,部分企业为追求合规性,制定的操作规程过度繁琐,与现场作业的实际需求形成尖锐矛盾;其次是制度内容与员工认知水平存在显著鸿沟,部分企业的安全手册充斥专业术语和抽象表述,忽视一线员工的教育背景和理解能力;更为关键的是,制度更新机制与动态生产环境严重脱节,新技术、新工艺已引入,但操作规程却十年未修订。

制度设计的根本价值在于构建“可知、可行、可持续”的行为框架,将一线员工经验、动态生产数据和技术迭代需求纳入设计流程,使安全规范真正成为员工“愿意遵守、能够遵守、必须遵守”的行为准则。

四

破局之道

“制度-管理-文化”三位一体

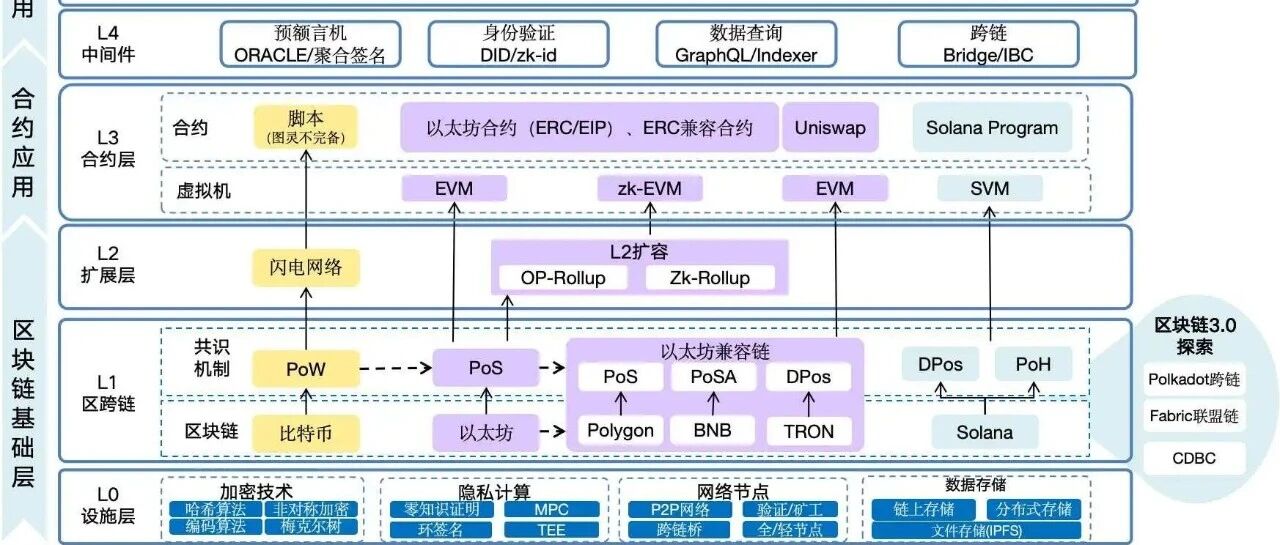

要从根本上破解生产现场员工违章行为屡禁不止的困局,需跳出“头痛医头、脚痛医脚”的惯性思维,构建“制度-管理-文化”三位一体的系统性治理体系。

制度层面需践行“从现场来,到现场去”的闭环设计理念。建立一线员工深度参与机制,通过工作坊、岗位写实、风险图谱绘制等方式,将隐性操作经验转化为显性规程条款,确保每个条款都能回答“为什么做”、“怎么做才安全”、“不这样做的后果”三个核心问题,最终实现“写我所做,做我所写”的制度落地目标。

管理执行的关键在于“用脚管理”与“以身作则”的双重落地。管理层需重构现场巡查机制,将传统的“定期抽查”升级为“动态观察+行为干预”模式,通过增加巡查频次、细化观察维度(如身体姿态、工具使用、防护装备佩戴细节)、建立即时反馈通道,形成对违章行为的实时纠偏。

文化转型是实现长治久安的核心路径,其本质是完成从“要我安全”到“我要安全”的认知重构。这需要建立“小奖励+强关怀”的双轮驱动机制:在奖励维度,将安全行为与即时激励挂钩;在关怀维度,通过“安全伙伴”、“家庭安全日”等活动,让员工家属参与安全监督,将企业安全要求转化为家庭情感纽带。当员工切实感受到“安全是最大福利”、“违章是家庭风险”时,安全行为才能内化为自觉习惯。

制度是行为边界的硬约束,管理是制度落地的助推器,文化是行为自觉的软实力。

安全不仅是生产的生命线,更是员工职业尊严的底线。企业需要跳出“以罚代管”的思维定式,将安全管理转化为对人的价值关怀,通过系统性变革构建“制度合理、管理到位、员工认同”的安全生态。当我们设计的系统本身就能让员工自然而然地选择安全时,那面挂在墙上、落满灰尘的“安全第一”的标语,才能真正地鲜活起来。