电商‖订单价格及金额计算!一文打尽(史上最全大总结)

本文针对以上两个环节做详细说明。

1.案例介绍

为便于读者理解后续内容,并自然过渡到核心概念,我们先从各类常见场景入手展开说明。

这些场景将遵循 “由简到繁” 的逻辑:从最基础的情况开始,逐步融入其他影响因素,通过层层递进的方式,最终引出本文后续要重点阐述的模型。

需要说明的是,本部分描述会采用更通俗的表达 —— 也就是消费者在日常购物过程中常用的语言;而到了下一阶段(即模型构建环节),我们则会切换为对应的专业术语进行严谨表述。

下面,我们先从最基础的场景开始分析。

场景(1)

单一品类商品,单次购买 1 件

实例:商品 A 的单价为 5 元,消费者购买数量为 1 件。

解读:若按照上述场景生成订单,逻辑十分清晰 —— 消费者需支付的金额即为商品单价,若后续发起退款,退款金额也应与该单价保持一致。

结论:消费者需支付的金额为 5 元;商品 A 的单件退款金额(注:后续提及 “退款价”,均指单件商品退款时实际返还给消费者的金额)同样为 5 元。

注意: “商品”在逻辑层面是“SKU”。未特别说明的情况下,本文中出现的“商品”皆指“SKU”。 退款按照最理想的状态,即不考虑商品折价,即买家实际为这件商品支付多少钱,则实际给买家退多少钱。

场景(2):单一品类商品,单次购买多件

在情况(1)的基础上,我们稍微复杂一点点,来到场景2。

实例:商品 A 单价 5 元,消费者一次性购买 3 件。

解读:

按此场景生成订单时,应付金额计算很直观 —— 用单价乘以购买数量,即 5×3=15 元。

若后续申请退款,退款规则也清晰:退 1 件就返还 5 元,退 2 件返还 10 元,退 3 件则全额返还 15 元,本质就是 “退款金额 = 商品单价 × 退款件数”。

结论:消费者需支付 15 元,商品 A 的单件退款金额为 5 元。

场景(3)

多品类商品,单次购买多件

其实,多品类商品同时购买多件的场景,计算逻辑和单一商品多件购买是相通的。

实例:商品 A 单价 5 元买 3 件,商品 B 单价 10 元买 2 件,两个品类同时下单。

解读:

订单应付金额需分别计算各商品总价后求和,即 5×3(商品 A 总价)+10×2(商品 B 总价)=35 元。

退款时也不复杂,只需针对申请退款的商品,按 “单价 × 退款数量” 算出对应金额,最后把各商品的退款金额加总即可。

结论:消费者需支付 35 元,商品 A 单件退款价 5 元,商品 B 单件退款价 10 元。

场景(4)

订单叠加使用优惠券

上面这 3 种场景,逻辑简单且几乎没有争议,计算过程也很容易理解。

但当我们加入电商平台常见的营销活动 —— 优惠券后,订单价格的计算就会变得复杂一些。

实例:商品 A 单价 5 元买 3 件,且该商品可使用 1 张 “满 10 元减 6 元” 的优惠券。

解读:先算商品总价为 5×3=15 元,满足优惠券 “满 10 元” 的使用条件,所以应付金额为 15-6=9 元。但退款时就不能像场景(1)那样直接退 5 元了 —— 要是退 1 件给 5 元,3 件全退的话消费者会收到 15 元,这比实际支付的 9 元还多,显然不合理。

这里要明确一个核心前提:

在无额外损耗的情况下,消费者退完订单内所有商品时,总退款金额必须等于实际支付的订单金额。

回到这个案例,实际支付 9 元对应 3 件商品,相当于每件商品的实际成本是 3 元,所以退 1 件就该返还 3 元。

结论:消费者需支付 9 元,商品 A 的单件退款金额为 3 元。

场景(5)

订单内部分商品可享优惠券,部分不可享

我们再把场景升级一下,加入部分商品不能使用该优惠券的情况,计算逻辑会更细致。

实例:商品 A 单价 5 元买 3 件(可使用 “满 10 元减 6 元” 优惠券),商品 B 单价 10 元买 2 件(不可用该优惠券),两者同属一个订单。

解读:

先拆分可优惠与不可优惠商品的总价 —— 商品 A 总价 15 元(5×3),商品 B 总价 20 元(10×2)。

优惠券仅适用于商品 A,所以应付金额为 15+20-6=29 元。

退款时要区分商品:商品 B 没参与优惠,实际支付就是单价 10 元,所以退 1 件就该返 10 元;商品 A 的退款逻辑和场景(4)一致,单件退 3 元。

结论:消费者需支付 29 元,商品 A 单件退款价 3 元,商品 B 单件退款价 10 元。

从这些场景中我们能发现规律:

当订单里只有 “优惠券” 这类优惠项时,只要先确认满足优惠使用条件,应付金额就是 “所有商品总价 - 对应优惠金额”;

而计算退款金额时会稍复杂,关键是要先明确优惠券具体作用在哪些商品上,再把优惠金额按规则分摊到这些商品中,才能算出单件退款价。

场景(6)

订单同时叠加两种优惠形式

大家都知道,电商平台的营销活动看似五花八门,但本质上可以归为两类:

前面提到的 “优惠券” 就属于 “总价减免型”,现在我们引入 “单件直降型” 优惠 —— 秒杀活动。

比如常见的营销话术 “日常价 19 元,秒杀价 15 元”,意思是不参与秒杀需付 19 元,参与秒杀买 1 件只要 15 元。我们在场景(5)的基础上,加入参与秒杀的商品 C。

实例:商品 A(5 元 ×3 件,可享 “满 10 减 6” 优惠券)、商品 B(10 元 ×2 件,不可用优惠券)、商品 C(秒杀价 15 元 ×1 件,不可用优惠券),三者同属一个订单。

解读:有了前面 5 个场景的分析基础,这个场景的计算就很顺理成章 —— 在场景(5)应付金额 29 元的基础上,直接加上商品 C 的秒杀价 15 元,即 29+15=44 元。

结论:消费者需支付 44 元,商品 A 单件退款价 3 元,商品 B 单件退款价 10 元,商品 C 单件退款价 15 元。

场景(7)

订单包含运费

除了商品和优惠,运费也是电商订单中不可忽略的部分。我们在场景(6)的基础上,加入运费环节。

实例:在场景(6)的商品与优惠基础上,整个订单需额外支付 10 元运费。

解读:运费不参与任何商品的优惠减免计算,也无需分摊到单个商品上,只需在场景(6)应付金额 44 元的基础上,直接加上 10 元运费即可。退款时,运费也按实际金额全额返还。

结论:消费者需支付 54 元,商品 A 单件退款价 3 元,商品 B 单件退款价 10 元,商品 C 单件退款价 15 元,运费全额退款 10 元。

对于以上这些场景,大家不用纠结更复杂的排列组合情况。

文中用这些例子,只是为了让大家对电商订单的价格计算流程有个大致认知。接下来,我们就正式引入本文的核心内容 —— 订单价格计算模型。

2.基本概念

我们先明确后续会频繁用到的几个价格概念,帮大家理清不同场景下的价格定义与区别。

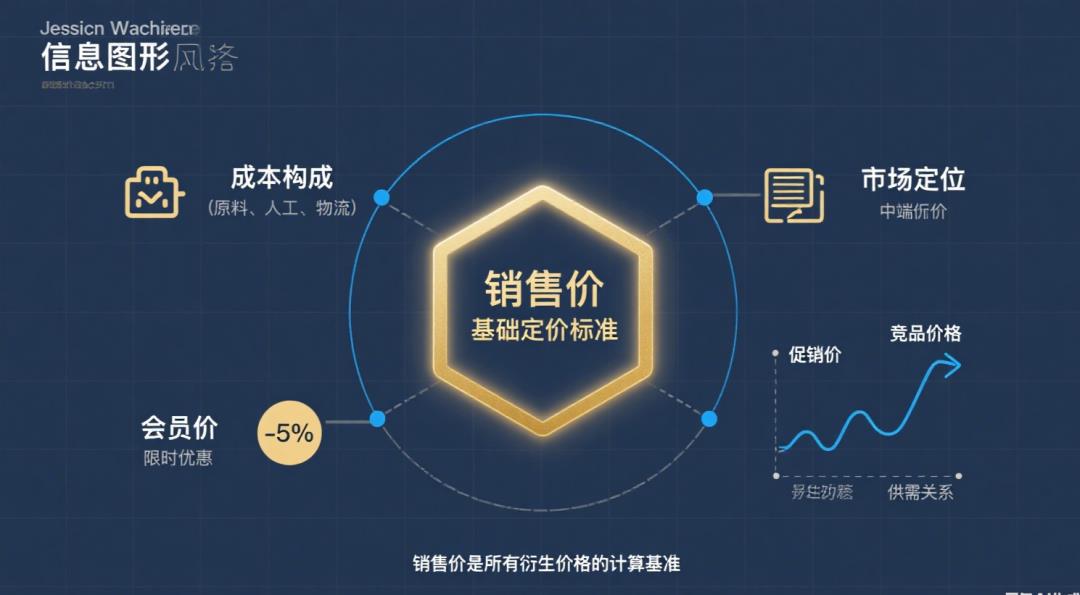

1. 销售价

销售价是商品在实际售卖过程中,最基础的定价标准。

判断它有个简单方法:如果一件商品不参加任何营销活动(比如秒杀、满减、折扣等),也没有任何额外优惠减免,并且不算运费,单独买 1 件需要支付的金额,就是这件商品的销售价。

比如我们在淘宝看到的 “一口价”、京东显示的 “京东价”,本质上都是销售价 —— 它是商品未参与优惠时的基准售价。

2. 参考价

参考价是商家用来和销售价(或活动价)做对比,突出商品优惠力度的价格,这几乎是它唯一的作用。

它最常见的呈现形式是 “划线价”(不过要注意,不是所有划线价都属于参考价),除此之外,也常被叫做门市价、吊牌价、专柜价、指导价等。

需要特别强调的是:参考价只用于视觉上的优惠对比,不参与订单实际结算流程,也就是说,最终付款时不会以参考价来计算金额。

3. 活动价

活动价是商品参与特定营销活动时,实际采用的售卖价格。

比如商品参加 “秒杀活动” 时显示的 “秒杀价”、参与 “限时抢购” 的 “抢购价”,这些都属于活动价。

简单理解,活动价就是 “商品在活动期间的专属销售价”—— 它和销售价本质上是同一类定价,只是是否参与活动导致了叫法不同。另外,像 “会员价” 这种优惠形式,我们也归到活动价范畴里。

举个例子:某商品销售价 100 元,会员可享 9 折,那么 90 元的会员价,就是该商品针对会员活动的活动价。

后续内容里,所有通过调整基础售价实现的优惠(不管是秒杀价、限时价,还是会员价、VIP 价),我们都会统一称为 “活动价”,不再做细分区分。

4. 成交价

成交价是商品从 “导购环节”(比如商品详情页)进入 “订单结算环节” 时,系统实际采用的价格,也是后续所有结算流程的起点。

一旦进入订单结算,系统只会认成交价,不再关注销售价或活动价是多少。

其实大多数时候,成交价就是从销售价和活动价里选一个 —— 相当于连接 “逛商品” 和 “算账单” 的过渡价格,简单说就是结算时真正用来看的价格。

我们结合实际场景更易理解:比如商品 A 销售价 100 元,正在做活动的活动价 90 元,那进入订单后,成交价就按 90 元算;如果没活动,成交价就按 100 元算。

还有种特殊情况,比如商品 A 搞 “第二件半价” 活动:买 2 件时,第一件的成交价是 100 元,第二件的成交价就是 50 元 —— 这种优惠是直接通过调整成交价实现的。

当然,也有另一种实现方式:两件都按 100 元算成交价,再在优惠项里加一项 “第二件 5 折”,金额标注 “-50 元”,最终结果其实是一样的。

5. 结算价

商品的结算价,指的是消费者为单件商品实际支付的金额。

这里要特别说明:不同平台对 “结算价” 的称呼可能不一样。比如之前在场景分析里,为了方便大家理解,我们把它叫做 “退款价”—— 因为退款时按这个金额返还;有时候商家和消费者沟通时,也会说 “到手价”,指的就是消费者实际要付的钱。

如果遇到不同叫法,大家注意结合上下文区分就行,核心都是 “实际支付的单件金额”。

结算价的一个很重要特征是:

付款金额=Σ结算价x数量需要注意的一点是,结算价不仅仅用于商品,存在运费的订单,运费单独计算结算价,叫“运费结算价”,只不过运费项目往往只存在1项,就没有必要单独去讲它的结算价了。将商品和运费分开后,公司应为

付款金额=Σ商品结算价x数量 + 运费补充说明:更严格地讲,上面两个公司中的“付款金额”应改为“订单总价”。 大多数情况下,买家的付款金额就是订单总价,但是还存在“支付环节”的优惠项目,导致实际支付金额小于订单总价,而在支付环节的优惠项目一般不参与订单结算逻辑. 因此,我们一般不将支付环节的优惠项目所减的金额计入结算价逻辑中,以订单的角度,仍认定为买家支付金额=实际付款金额 + 支付环节优惠项目金额。

如未特别说明,本文所指的“订单总价”和“付款金额”实际上是同一个金额。

6.商品总价

商品总价分为“全部商品总价”和“部分商品总价”,两者区分仅在于计算时是否将所有商品全都算进去。计算公式为:

商品总价=Σ成交价x数量部分商品总价一般用于判断是否达到优惠项条件时使用,例如有一张“满30元减10元”的优惠券可用于商品A和B,在订单中商品A成交价10元,购买2件,商品B成交价20元,购买1件,商品C成交价30元,购买1件。

那么在判断该优惠券能否使用时,就需要判断商品A和商品B的“部分商品总价”,在本例子中,部分商品总价=10x2+20=40>30,因此可以使用该优惠券。

一般未特别说明的“商品总价”特指“全部商品总价”。

7、优惠项

优惠项指在商品总价基础上,能够达到减免应付金额的项目,是营销活动在订单中的呈现。前面提到了营销活动从本质上就两种优惠方式:

(1)以优惠项的方式减总金额。

(2)成交价取活动价而非销售价(活动价一般低于销售价)。

8、订单总价

订单总价指订单完成结算计算,得出的金额,也就是买家的应付金额。

计算流程

第一步:确定商品参与的营销活动以及采取的优惠呈现形式。

第二步:确定商品的成交价。

第三步:根据商品总价以及优惠项、运费等,确定订单总价。

第四步:将优惠项所减免的金额进行拆分,分摊到所使用的商品上。

第五步:根据商品的成交价以及被分摊减免的金额,确定结算价。

3.案例演示

类似以上的案例介绍,我们从浅入深提供若干个案例来演示以上的计算流程。

情况(1):商品参加秒杀活动,使用秒杀价。

案例:商品A销售价10元,秒杀价8元,购买3件。包邮。

分析:商品A使用秒杀价,此时订单结算环节的“成交价”应取“秒杀价”,即成交价为8元。无其他优惠项,因此结算价也是8元。订单总价=8x3+0=24元。

结果:商品A成交价8元,商品总价24元,订单总价24元,商品A结算价8元。

情况(2):商品参加满减活动。

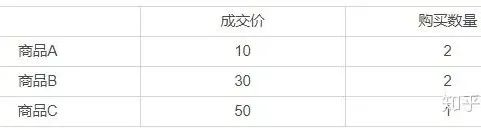

案例:商品A销售价20元,购买2件;商品B销售价30元,购买2件;商品C销售价50元,购买1件。其中只有商品A和商品B参加“满49减20”活动,商品C不参加。运费10元。

分析:首先,由于满减活动属于“以优惠项方式减免金额”,因此不存在活动价,所有的“成交价”都取“销售价”。

判断是否达到“满减条件”,则需要计算订单中参与活动的商品的“部分商品总价”,已知商品A和商品B参与该满减活动,得部分商品总价=20x2+30x2=100元,该金额大于满减门槛,因此可使用“满减”优惠。

计算商品总价=20x2+30x2+50x1=150元。

优惠项——满减优惠:-20元

运费:10元

因此订单总价=150-20+10=140元,买家应该为这一笔订单支付140元。下面计算商品结算价,满减优惠的20元需要分摊到对应商品上,运费不参与分摊。

现在要做的是,将这20元,分摊到对应的部分商品总价100元上,按照比例,可以得出每1元成交价分摊 20/100 = 0.2元。

我们进行验证,分摊到单件的满减金额乘购买数量,是否等于总满减金额。

4x2+6x2=20,正确。

再次分别以成交价和结算价各自求和进行验证。

订单总价=Σ成交价x购买数量 - 优惠项减免金额 + 运费 = 140元

订单总价=Σ结算价x购买数量 + 运费 = 16x2+24x2+50x1+10=140元

验证了以上计算的正确性。

因此结果为:

商品A:成交价20元,结算价16元

商品B:成交价30元,结算价24元

商品C:成交价50元,结算价50元

订单总价:140元

基于情况(2),我们再继续引入更为复杂的业务场景,一般来讲,只要理解了以下这种情况,基本上对于订单计算就可以熟能生巧了。一般来讲,很少会出现下述这么多优惠项叠加的情况,但本文讨论的是如果出现应该怎么处理而不是业务上这样设定是否合理。

情况(3):包含活动价、满减、优惠券等多种活动。

案例:商品A销售价20元,参与秒杀活动,秒杀价10元,购买2件;商品B销售价30元,购买2件;商品C销售价50元,购买1件。其中只有商品A和商品B参加“满49减20”活动,商品C不参加。商品B和商品C可使用1张“满100减11”的优惠券。运费10元。三种营销活动优惠可叠加。

分析:

(1)首先各营销活动的优惠形式。秒杀改成交价,满减和优惠券以优惠项的形式呈现。

(2)商品A的成交价取秒杀价,为10元,商品B和商品C成交价直接取销售价,分别为30元和50元。

(3)满减部分商品总价,需计算商品A和商品B,为10x2+30x2=80元,大于49元的门槛,因此可使用该项满减优惠。优惠券部分商品总价,需计算商品B和商品C,为30x2+50x1=110元,大于优惠券使用门槛的100元,该优惠券可使用。

计算商品总价=10x2+30x2+50x1=130元

优惠项1——满减优惠:-20元

优惠项2——优惠券:-11元

运费:10元

因此订单总价=130-20-11+10=109元

(4)下面计算各优惠项的分摊金额。满减部分总80元分摊20元,相当于每1元成交价分摊0.25元。优惠券部分总110元分摊11元,相当于每1元成交价分摊0.10元。

我们以结算价角度验证订单总价,为7.5x2+19.5x2+45x1+10=109元,与上述结果一致。

实际上,只要我们总结以下规律,就可以很轻松地完成整个订单计算过程:

(1)先确定成交价,后续所有订单环节只用到成交价。

(2)使用部分商品总价确定可使用哪些优惠项。

(3)将使用的优惠项全部列出来,并分摊到实际使用的商品上(运费不参与分摊)。

(4)成交价减去优惠项分摊金额就是商品的结算价。

5.延伸

一、结算价的实际用途

从之前的案例里能发现,结算价最常出现的场景是退款环节 —— 这也是它有时候会被叫做 “退款价” 的原因。

毕竟结算价代表着 “消费者为单件商品实际花的钱”,所以后续所有和 “实际支付金额” 相关的环节,基本都会用到它。

举两个大家熟悉的例子:

比如平台常搞的 “某类商品累计付款满 N 元享福利” 活动,这里计算 “累计付款金额” 时,用的就是每件商品的结算价;

再比如 “邀请好友下单返现 XXX” 的推广活动,计算推荐人返利金额时,大多也会以商品结算价为基准。

可以说,只要涉及 “按实际花费核算” 的场景,结算价都是核心参考依据。

二、电商系统是否必须遵循这套逻辑?

前面讲的这套价格计算逻辑,更偏向于学术层面的 “严谨性”—— 简单说,是解决 “如果要实现完整的价格核算功能,应该怎么设计” 的问题。

但实际业务中,并不一定要这么复杂,完全可以根据平台自身情况简化逻辑。

比如有些小型平台可能直接不支持部分退款,只允许全额退款;还有的平台限制 “同一订单仅能申请一次退款”。

不同平台的业务规则不同,对应的价格计算逻辑也可以灵活调整,不用完全照搬这套完整模型。

另外要提的是,本文讲的这套订单价格模型,不只是适用于电商订单。像生活服务类订单(比如外卖、票务)、线下零售的线上化订单等,只要涉及 “多商品、多优惠、结算退款” 的交易场景,都能参考这套模型来设计计算流程,通用性很强。

三、简化版订单价格模型

前面提到的完整模型,最复杂的部分其实是计算商品结算价 —— 要判断哪些商品能参与优惠,再把优惠券等优惠金额拆分到对应商品上,步骤繁琐且容易出错。

如果平台业务没那么复杂,完全可以搭建一个简化模型:虽然还是需要分摊优惠,但不用区分商品是否参与优惠,直接把所有优惠(甚至运费也能一起算进去)按比例平均分摊到每件商品上。

简化后的结算价计算公式如下:

结算价 = 商品成交价 × 订单实际支付总价 ÷ 所有商品的成交价总和

我们可以反向验证一下:订单实际支付总价 = 每件商品的结算价 × 对应购买数量,加起来的总和刚好能匹配,逻辑是通顺的。

这种简化算法能大幅降低系统开发和运营成本,很适合业务模式简单、退款频率不高的中小型电商平台使用。

四、金额 “除不尽” 的解决方案

前面的讨论从数学角度看没问题,但涉及到实际金钱交易,就会遇到一个现实问题:金额只能精确到分(即小数点后两位),不能出现 “0.111111 元” 这种无限小数的情况。

举个具体例子:商品 A 成交价 5 元,买 3 件,用了一张 “满 10 元减 5 元” 的优惠券,实际支付 10 元。

按公式算结算价的话,应该是 10÷3≈3.333333 元,但显然不能这么记录。

如果强行记为 3.33 元,3 件商品的结算价总和就是 9.99 元,比实际支付的 10 元少了 0.01 元,这就出现了差额。

针对这种情况,行业里常用两种解决方案:

- 退款环节补差额

每件商品的结算价仍记为 3.33 元,平时不处理差额;只有当消费者申请全额退款时,再把少的 0.01 元补上,确保总退款金额等于实际支付金额。

- 拆分商品记录

把同一商品的购买数量拆分成两行记录,比如 2 件按 3.33 元算,1 件按 3.34 元算,这样总和刚好是 10 元(3.33×2 + 3.34 = 10)。

这两种方案没有绝对的优劣,具体选哪种,主要看平台其他业务环节(比如订单记录、财务对账)的处理方式,选更易衔接、更少出错的就行。