还在卷经验?顶尖高手早就在卷“第一性原理”了

最近看到一段排比,有种被直击要害又拨云见雾的感觉,分享给大家:

职场的第一性原理是价值,不是努力;

家庭的第一性原理是经济,不是感情;

教育的第一性原理是培养能力,不是分数;

健康的第一性原理是自律,不是医疗;

投资的第一性原理是风险控制,不是高回报···

看完有种过去走了许多弯路,现在才意识到问题本质的豁然开朗的感觉!

你是否也曾陷入过这样的困境:职场中跟着行业惯例做方案,结果投入不少却毫无突破;生活里照搬别人的减肥、理财方法,最终只换来 “努力却无效” 的挫败?

我们习惯用 “经验类比” 解决问题,别人这么做、过去这么做,所以我也这么做,却忽略了一个关键:经验是表象的复现,而真正的破局,需要回到问题的 “根” 上。

这就是第一性原理的价值:它让我们跳出 “随波逐流” 的思维惯性,像拆解积木一样,把复杂问题拆成不可再分的基础要素,再从本质出发重构解决方案。

无论是解决客户投诉率上升的职场难题,还是突破减肥效果差的生活困境,第一性原理都能成为你 “从根上解决问题” 的思维工具。

要理解第一性原理,核心是跳出 “经验类比” (一种通过参考已有的类似经验、先例或普遍做法来理解新问题、做出决策或预测结果的思维方式)的惯性,回归事物的底层本质,通过拆解基础要素、重构逻辑来解决问题。它并非否定经验,而是在经验失效、需要创新或突破时,提供 “从根上解决问题” 的思维工具。

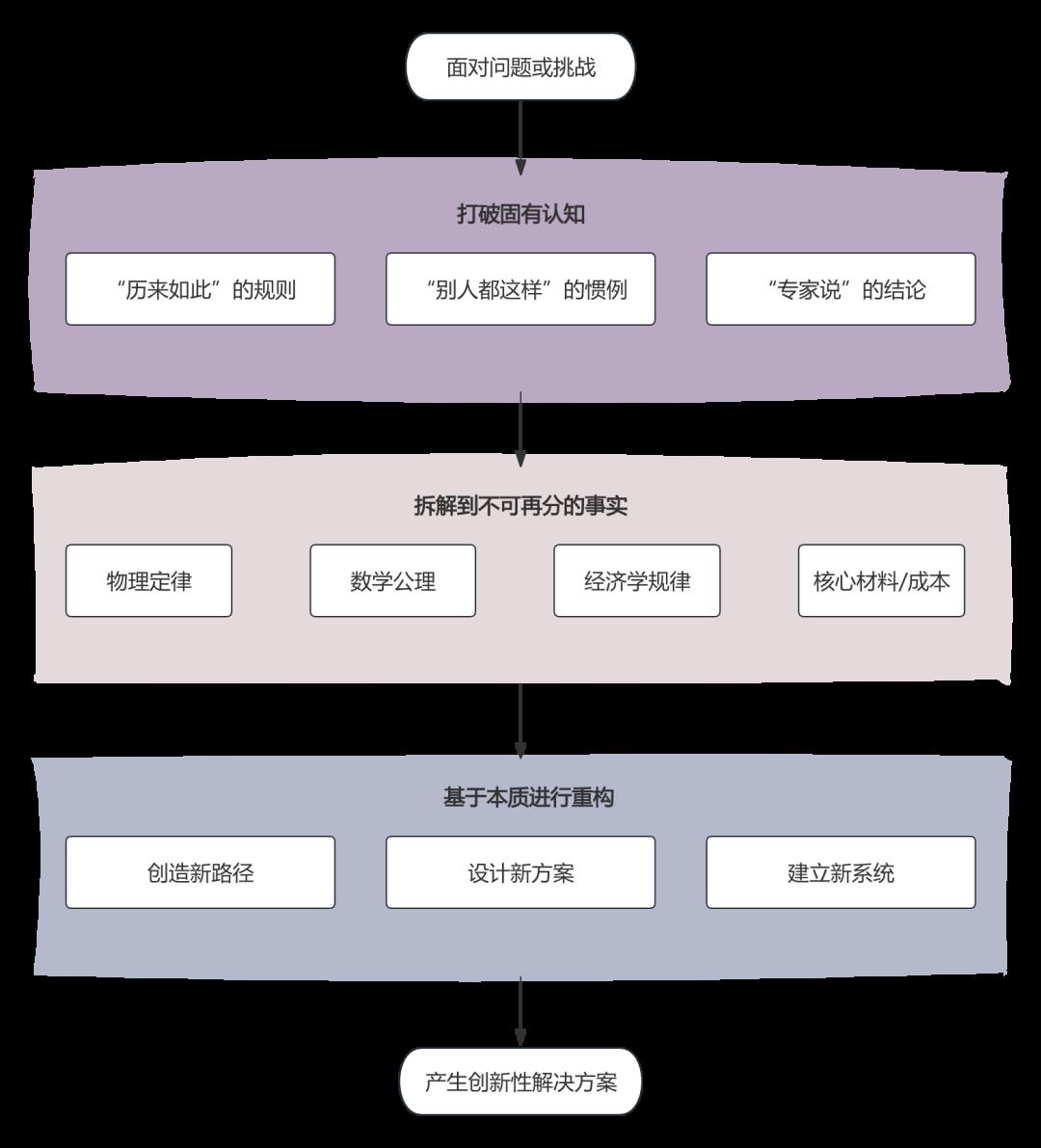

运用第一性原理思考,需遵循一个清晰的“破而后立”的过程,如下图所示:

这个过程看似简单,实则反人性,因为它需要你主动质疑你深信不疑的事物,会耗费大量的认知能量,但也正是这种“先破后立”,才能带来真正的颠覆性突破。

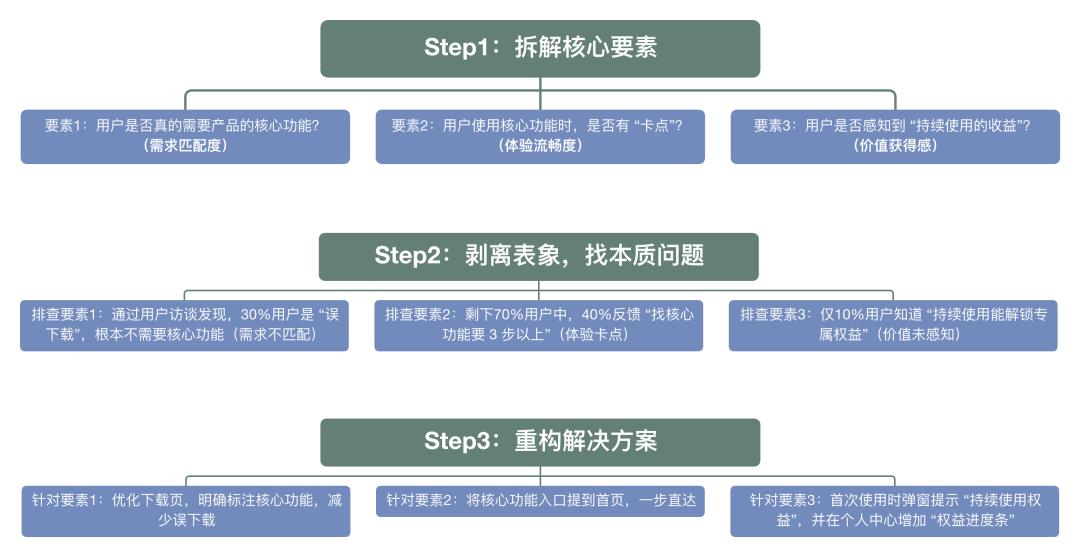

接下来,分享两个案例,用经验类比和第一性原理两种不同的思考方式进行对比,辅助大家对它的深入了解。

经过第一性原理对留存率低的问题去重构解决方案后,结果就是:3个月后留存率提升45%,远高于“发优惠券”的10%提升效果。

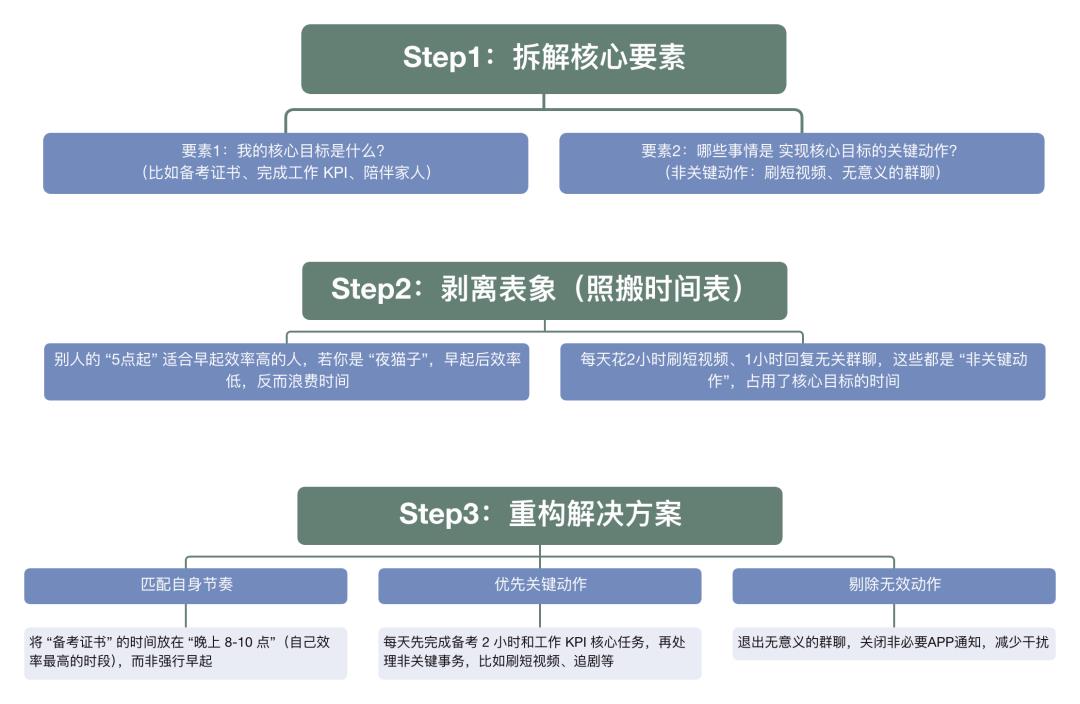

经验类比思维会这样做:照搬 “别人的时间表”,比如每天5点起、每小时做一件事,但结果却是因不匹配自身节奏、没抓核心任务,导致低效依然存在,其本质是忽略了时间管理的本质是“优先分配时间给核心目标”。

而第一性原理的落地步骤依然是3步:拆解核心要素、剥离表象找本质和重构解决方案。

结果:1个月后顺利通过证书考试,工作KPI提前完成,且每天有1小时陪伴家人,不再 “忙而无序”。

Step1:回归核心问题,剥离 “表面信息”

第一性原理的起点是 “不被问题的表象迷惑”,先明确 “真正要解决的问题是什么”,再剔除所有无关的、附加的信息。

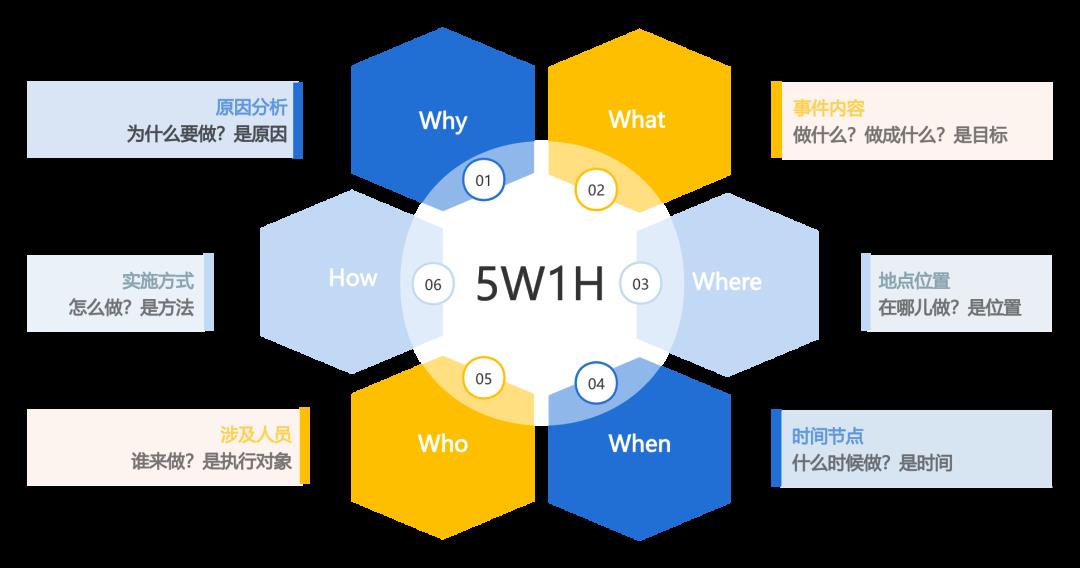

操作方法:用 “5W1H” 追问核心 ——What(核心问题)、Why(根本目的)、Who(关键对象),其余如 “别人的经验”“常规做法” 先暂时搁置。

Step2:拆解问题,直到 “不可再分的第一性要素”

将核心问题拆解为最基础、无法再拆分的要素,避免停留在 “中间结论” 或 “默认假设” 上。

操作方法:用 “层层追问+维度拆解”(如结构、因果、资源),直到回答这个要素还能拆吗?拆到最后是什么?

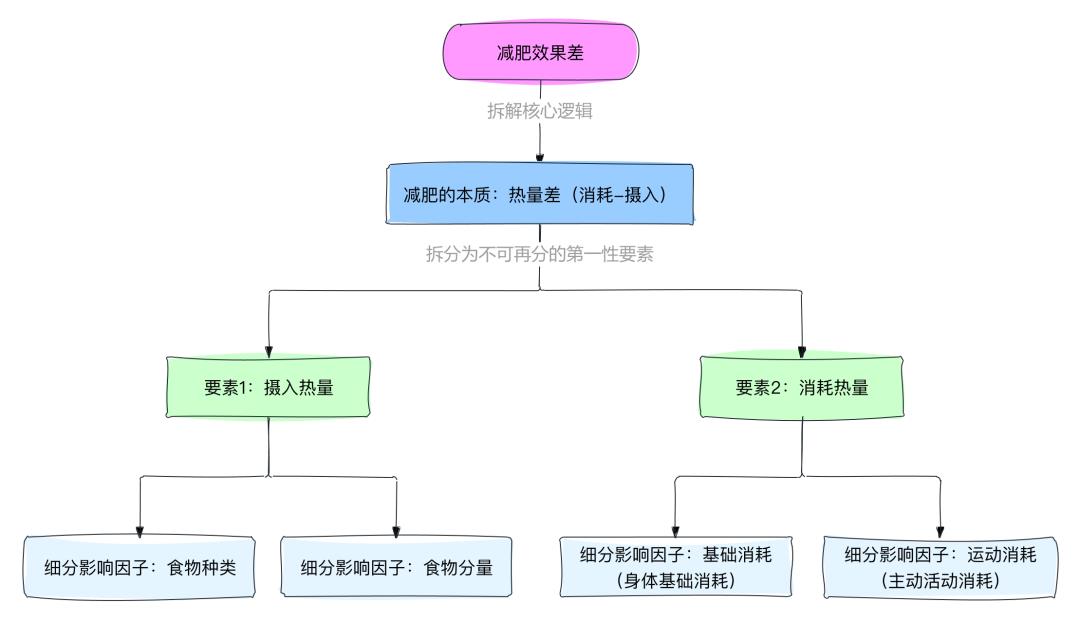

比如,减肥效果差的问题,拆解路径为:

避免停留在 “我运动了但没瘦”,拆解到 “热量摄入” 和 “消耗结构” 才是本质。

Step3:验证要素的 “真实性” 与 “必要性”

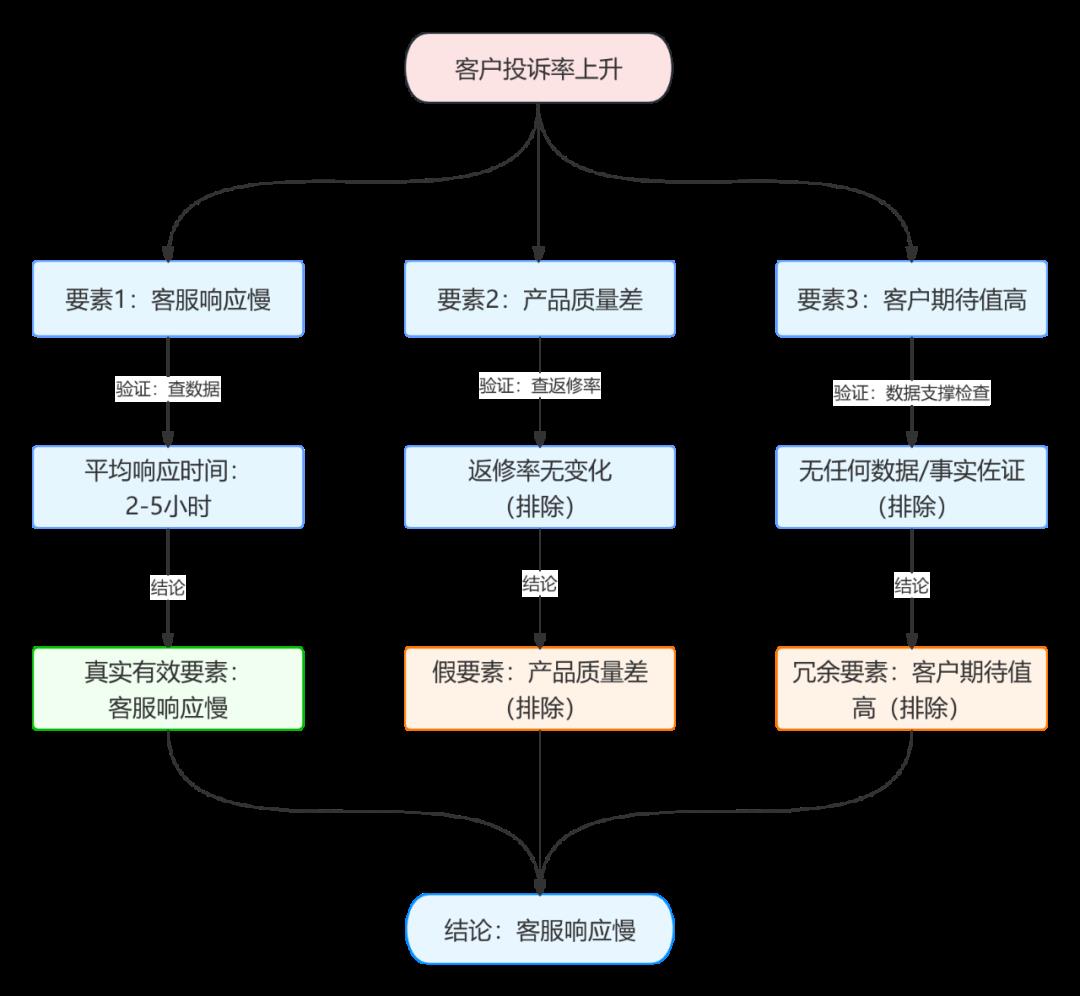

拆解出的要素可能存在 “假要素”或 “冗余要素”,需用事实、数据或逻辑验证,排除无效信息。

操作方法:

对每个要素问两个问题:

1)这个要素是事实吗?有数据支撑吗?

2)没有这个要素,问题还存在吗?

比如,在工作中客户投诉率上升

Step4:基于本质要素,重构解决方案

此处要绕开常规做法,直接从第一性要素出发,重新组合解决方案,而不是在原有框架里进行修补。

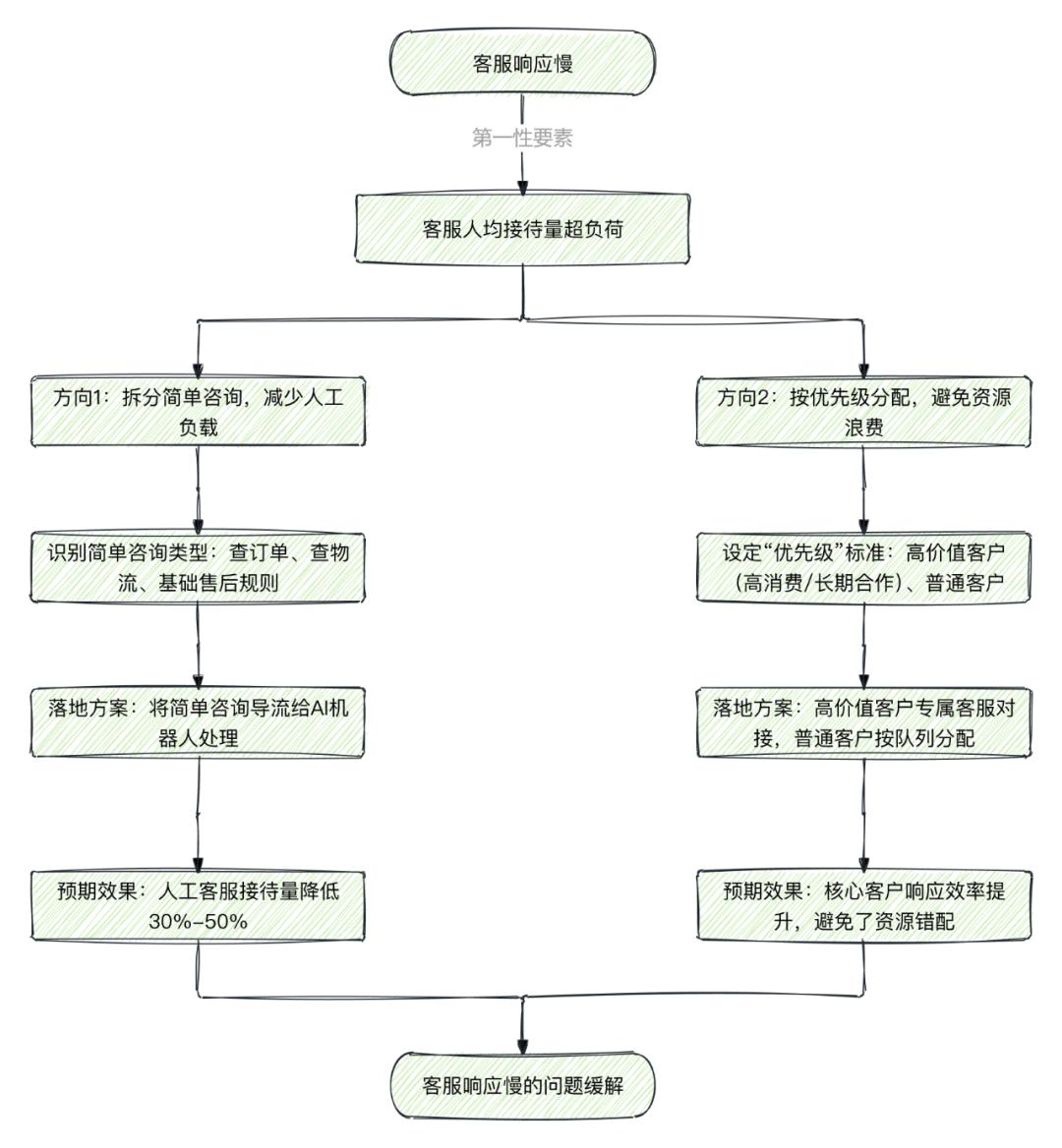

针对Step3案例的“客服响应慢”的结论,重构方案可以参考以下内容:

Step5:刻意练习,把思维变成 “肌肉记忆”

第一性原理思维需长期练习,从小事拆解入手,然后再逐步迁移到复杂问题。

通过以上5步,就能逐步养成穿透表象,直击本质的思维习惯了。

说到底,第一性原理不是玄乎的理论,而是一套可刻意练习的拆解与重构方法。它的核心不是 “找标准答案”,而是建立 “从根上解决问题” 的思考路径,它非常耗费脑力,所以不必事事都用,把它用在那些最重要、最棘手、最需要突破的问题上就可以了。