从网红互撕思考:7大根源揭秘,4万亿家装市场为何难出巨头?

近期,短视频平台上一场因装修引发的纠纷持续发酵,热度居高不下。设计师雅雅承接了大网红参哥的海景别墅装修项目,双方却因装修效果产生激烈冲突,其中涉及层高纠纷、成本博弈、工期延迟等多个问题。矛盾激化后,双方通过直播、短视频互相爆料,你来我往,互有出招,引发了广泛关注。

吃瓜的同时,思考关于行业、产品背后的问题,很有意思。本篇就来探讨一个有意思的问题:规模高达4万亿的家装市场,为何始终难以孕育出大品牌、大公司呢?

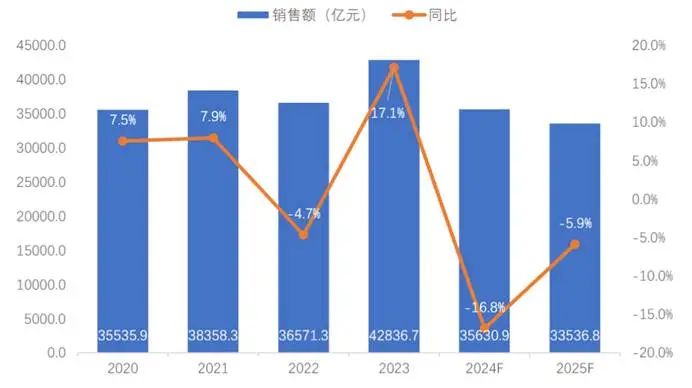

家装行业无疑是一个体量惊人的市场,总体上有三四万亿左右的规模,然而,与之形成鲜明对比的是,行业内龙头企业的营收规模仅在二三百亿元左右,而且巨头不多,市场主体大部分是小装修公司,市场集中度很低。

为什么在这么大市场中出现不了大品牌、大公司呢?

原因有很多,大概的原因有如下几个:

其一,用户需求过于分散,需求个性化与服务标准化、规模化存在天然冲突。由于我国幅员辽阔,受传统历史文化影响,各地消费者审美偏好存在差异,消费者对风格多样性的追求导致没有任何一家企业能够通过标准化的产品满足所有顾客的需求。此外,家装行业的产品还有一个特征:用户几乎可以参与“产品实现的全过程”,从设计、施工、材料采购等数十个环节,每个环节用户都可以参与,也就意味着每个环节都可能因客户需求不同而变化,这种碎片化需求导致大公司难以通过标准化流程降低边际成本。

其二,行业总体进入壁垒不高。进入壁垒不高就意味着永远有大量竞争对手来抢夺业务,开设一个小型装修公司仅需数万元启动资金,且部分地区资质审核宽松,小公司可以通过低价竞争、偷工减料等手段生存,给行业带来信任缺失问题。而大公司需承担更高的合规成本和质量责任,难以在价格战中占据优势。

其三,对人力依赖度高,在这方面存在规模不经济的问题。比如装修风格,主要靠设计师靠创意,但规模大并不能保证创意质量就高,甚至人越多,平均创意质量就越低。整体交付效果直接取决于设计师、工长的经验和服务质量,而这些方面很难通过工业化的方式复制。

其四,地域性壁垒十分明显。在家装的成本结构中,施工和材料占比可以达到70%往上,甚至可以超过90%。比如,材料建材运输成本过高,造成供应链半径受限,意味着企业即使能形成规模效应,也会限制企业异地扩张。

其五,现金流脆弱与市场波动冲击明显。家装行业高度依赖客户预付款,一般需要垫付材料款和人工费,加上近年来新建房装修需求萎缩,存量房业务回款周期更长(一般需要多次验收,分期付款),导致企业现金流脆弱。

其六,缺乏规模经济或者经验曲线。企业在这个市场中存在的时间长并不能(或者很难)为企业积累竞争优势,老企业的经验没有太多价值。扩大规模并不能为企业提高竞争力,比如企业有1家装修公司和100家装修公司,在目前的阶段,装修的履约成本几乎是一样的。

其七,家装行业本质上属于 “高决策门槛、低复购率” 的品类,这是行业的一大痛点。装修是低频消费(平均10-15年一次),单笔订单金额巨大(一线城市平均15-30万元),意味着消费者决策周期很长,需要长时间信息查询和多方面对比,同质化竞争带来的行业乱象,使消费者更倾向于依赖口碑和熟人推荐,而非品牌认知,导致企业获客成本居高不下。

从个性化需求与标准化、规模化的天然矛盾,到地域性壁垒、现金流脆弱等现实难题,诸多因素交织,使得这个万亿市场始终难以走出 “大行业、小公司” 的格局,市场呈现出分散化的特点。但这恰恰却是新进入者的福音:分散的市场没有巨头,允许许多家企业存在,进入门槛也就没那么高。

如果你打算进入一个市场规模很大但很分散的市场,你就要考虑究竟想做多大规模。如果想做大,那你首先要明白限制这个行业过于分散的根本原因是什么,你是不是具备解决这个问题的能力。如果你有能力解决这个问题,那你就有可能成为这个行业的巨头。

种豆得豆种瓜得瓜,究竟要进入一个什么样的行业,这是一道需要认真思考的选择题。