为什么说卷的工作不长久?

一、前言

先来讲一个真实的案例。

20世纪90年代末,中国摩托车产业在东南亚市场上凭借显著的制造成本优势,以极具竞争力的价格打入市场——当时日本品牌同类车型售价约1600美元,而嘉陵摩托等中国品牌仅以800美元左右的价格销售,相当于日本品牌的一半。这种降维打击让中国摩托车迅速占领了东南亚市场,巅峰时期市场份额一度突破80%。

然而,这种价格优势很快演变为行业内卷的导火索。看到先期进入者获利后,越来越多的中国企业加入战局,为争夺市场份额展开了自杀式降价竞争。最极端时期,100cc摩托车的零售价甚至跌破170美元的生产成本线。

在价格战的恶性循环中,企业为了维持利润空间,不得不从生产环节压缩成本。部分厂家开始使用劣质钢材替代标准材料,缩减必要的测试环节,简化生产工艺。这些短期行为很快反映在产品质量上:车辆故障率显著上升,使用寿命大幅缩短。东南亚消费者逐渐形成了"中国摩托车两三年就报废"的负面认知。

这一案例生动展现了内卷竞争的典型轨迹:最初凭借成本优势快速占领市场,随后在同行恶性竞争下陷入价格战,为维持利润而牺牲产品质量,最终因口碑崩塌而失去市场。曾经被中国摩托车打得节节败退的日本品牌,凭借过硬的产品质量重新赢得了消费者的信任。

这个案例不仅是一个行业的兴衰史,更揭示了内卷式竞争的终极命运——没有企业能通过持续降低质量和价格而获得长久的成功。当企业把全部精力投入到内部竞争时,往往忽视了最本质的用户价值,最终只能吞下自己种下的苦果。

现实中,我们会遇到很多类似于这样的场景,企业与企业之间的内卷,往往最后大家都失去市场,企业内员工之间工作的内卷,导致工作氛围压抑,同事之间信任降低,沟通成本升高,使员工失去对工作的热情,丧失创造力,从而降低企业市场竞争力,最终使企业走向衰亡。

二、职场 “卷” 的现状

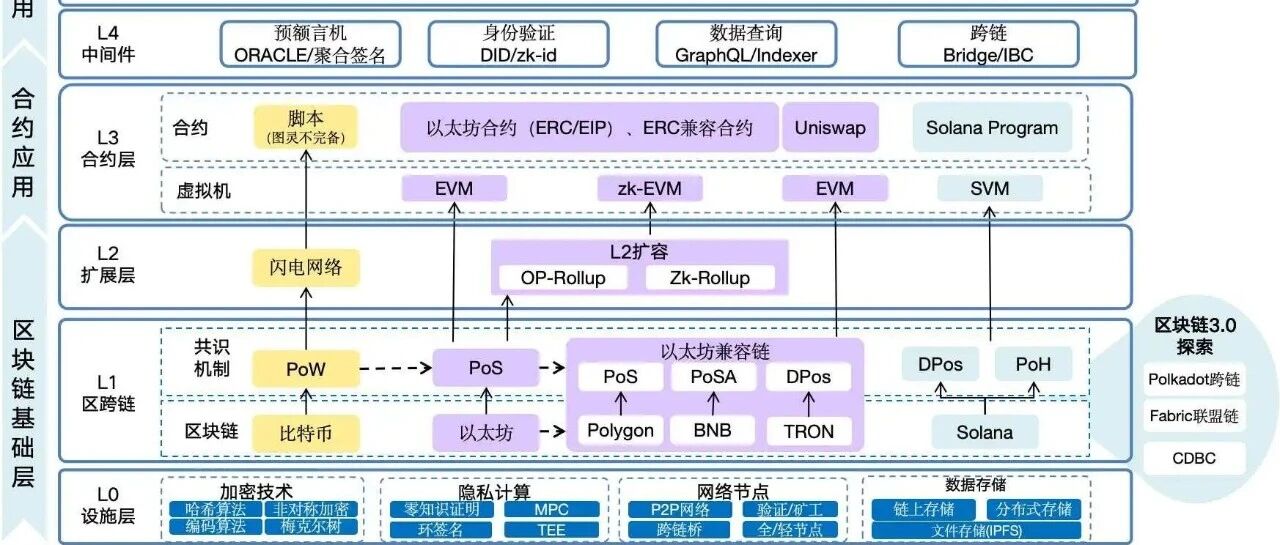

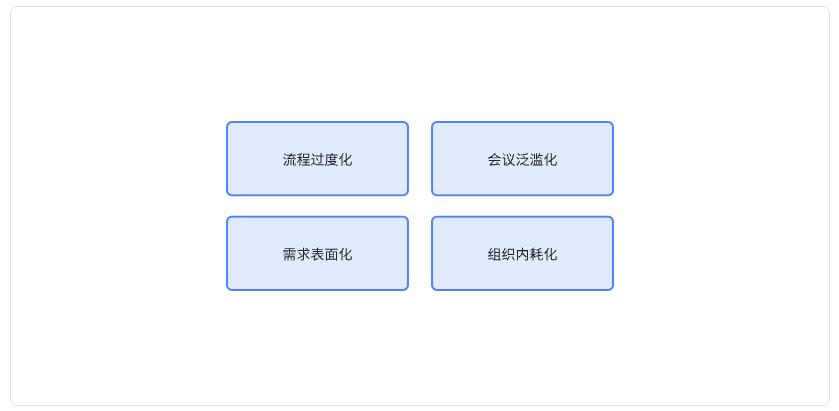

内卷的本质是 “低水平的过度竞争”,在很多公司都存在这种问题,在产品经理整个产品周期管理中,这种表现尤为突出,核心可归结为四类:流程过度化、会议泛滥化、需求表面化、组织内耗化。

2.1 流程过度化

在当前工作环境中,产品经理们正陷入日益复杂和精细化的流程中。一份原本简单的原型图设计,现在需要经过3轮评审会议;一个基本的需求文档,必须套用复杂的SWOT模型才能通过。

这些流程本来是为了提高效率,如今却成了效率的阻碍。有些企业一个产品立项流程从BRD(Business Requirement Document,商业需求文档)、MRD(Market Requirements Document,市场需求文档)和PRD(Product Requirement Document,产品需求文档)的各阶段均需要发起各种流程与审批,完成之后,如果需要外部供应商实施,又要进行预算立项、采购、招标、供应商确定、合同签署等流程。产品经理要编写大量的符合各流程节点要求的材料,以及各种评审,往往全部流程完成之后,半年时间已经过去,错过了产品上线的最佳市场时机。

2.2 会议泛滥化

在一些企业,产品经理的日常被各种各样的会议填满。从用户研究、市场调研,到财务、法务、税务等各种会议评审,产品经理必须参与每一个环节。同时,由于业务的非专业性,往往又对IT(Information Technology,信息技术)的工作过度干预,导致产品经理要花大量时间给业务讲述IT相关基础知识,导致沟通成本上升,无效沟通范围扩大。

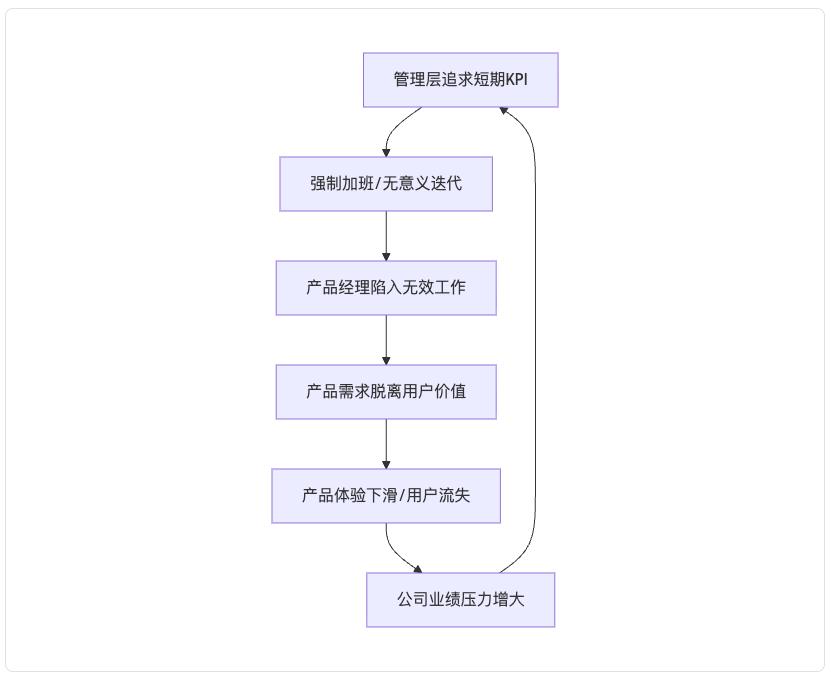

产品经理的时间被分割成碎片,真正的产品思考与设计工作不得不推到下班后进行。这就形成了恶性循环——白天全在开会,晚上才能开始工作,然后被称为"努力工作"的榜样。在一些企业,往往业务又比较强势,需要IT对业务的各种会议和任务随时进行响应,导致产品经理用于产品研究的时间大幅减少,专注力下降,从而影响产品质量和产品进度。

2.3 需求表面化

在卷的环境中,业务需求的提出往往偏离了实际价值创造。为了迎合领导的指示,员工为了提需求而提需求,需求价值不明,优先级混乱,没有从流程和业务实际需求出发,充斥着大量的需求噪声,单纯从提需求的数量上来自我感动,用 “堆需求” 替代 “深思考”,把 “做更多” 等同于 “做得好”,片面认为可以获得领导的认可。

在大部分企业中,业务所提出的需求,都只看当前是否符合自己的利益,因为关系到自己的绩效,缺少长远规划。这样就导致短期提出的需求,可能会同长期业务实际需求有冲突,同时带来产品的重复建设与重复开发,从而损失企业利益。现实中,也确实存在业务提的需求浮于表面,只注重自身利益,而未考虑公司利益,看似每天很忙,实际上却给公司带来负收益。

例如,某电商业务为了冲刺季度 GMV(Gross Merchandise Volume,商品交易总额),使短期数据好看,增加自身绩效,提出很多无用需求,盲目叠加功能,3个月内新增27个非核心功能,导致APP卡顿率飙升至12%,用户流失率环比上涨18%,违背了 “以用户为中心” 的核心产品思维。

2.4 组织内耗化

内卷环境下,决策周期大幅延长。一个简单的产品调整需要经过层层审批,每个环节都在增加沟通成本。每个决策人,都希望抓住自己仅剩的一丁点权利,极度官僚,内耗严重,产品经理作为理论上最了解用户需求的人,却越来越难以推动产品快速迭代。

跨部门甩锅成风,沟通成本指数级上升,产品需求变更时,业务怪产品规划不清,研发怪运营需求多变,最终问题悬而未决,错过市场窗口期。

组织陷入了为了安全而避免决策的怪圈,宁愿让项目延期也不愿承担决策风险。这种规避文化直接导致了产品响应市场变化的能力大幅下降。

管理层用 “卷” 替代 “管理”,以 “加班时长” 衡量忠诚度。例如,某公司要求产品、研发团队每月加班时长不低于 80小时,否则绩效降级,导致团队核心成员3个月内流失过半。

组织决策 “拍脑袋”,战略摇摆不定,组织频繁调整,管理风格频繁变换,产品方向频繁变更,团队刚熟悉A赛道,又紧急切换至B赛道,资源反复浪费,员工陷入 “瞎忙” 困境。

组织管理注重形式,要求写周报领导却又重来不看,下班时间开会、在群里深夜提问,只为显示自己的敬业态度。而这些表面功夫,与真正的产品价值毫无关系。

三、为什么卷的工作模式难以持续?

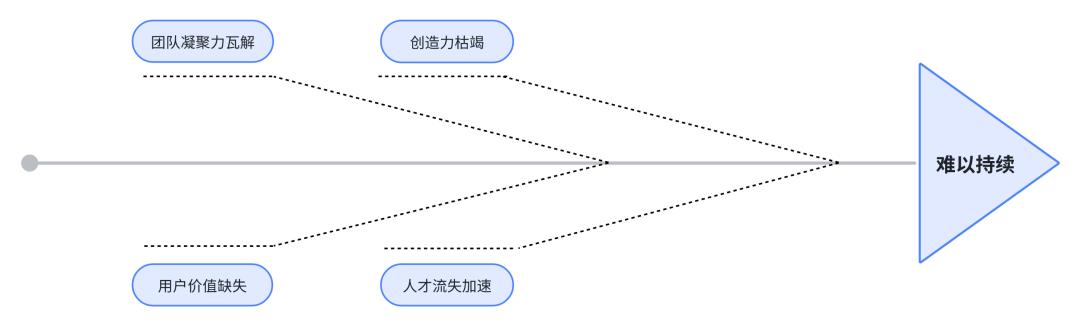

从产品经理的视角来看,卷的工作模式之所以不可持续,是因为它在根本上与知识工作的本质相冲突。

一方面卷的工作,员工稳定性差,员工持续为企业贡献智慧不长久,在卷的环境下,大部分有思想的员工都渴望逃离,如果有合适的机会,便会离职,从而导致公司优秀员工流失。

另一方面,卷的工作使公司做事风格趋向急于求成,只注重眼前利益,缺少长远规划,从而导致工作中的“坑”越来越多,越来越大,从而在不断“挖坑”和“填坑”中反复,恶性循环。

3.1 创造力枯竭

创新需要空间和自由,而不是无尽的压力和重复。Google的"20%时间"政策之所以成功,就是因为它给予了员工足够的自主权去探索自己感兴趣的项目。正是这种自由,催生了Gmail、Google News等创新产品。

而在高度内卷的环境中,员工所有的时间和精力都被常规工作占满,没有了思考与创新的空间。脑科学研究表明,人类的创造力源于前额叶皮质的自主感、胜任感与归属感(自我决定理论)。卷的工作模式中,员工被迫接受无底线的需求、无自主权的工作安排,前额叶皮质活性被抑制,杏仁核(应激反应中枢)持续活跃,进入 “生存模式”。

此时,员工的大脑被繁琐事务占据,前额叶皮质的创造力也随之关闭,多巴胺分泌水平比健康环境低 30%,只能机械执行任务,无法进行深度思考。产品研发作为创造性工作,失去创造力就等于失去了核心生命力——这也是为什么卷的团队永远无法诞生像 Gmail 这样的突破性产品。

3.2 人才流失加速

内卷环境最终会导致优秀人才不断流失。有才华的员工往往最先意识到内卷的无意义,也最有能力找到其他机会。他们一旦离开,留下的员工更可能是不思考只执行的"听话"员工。

华为和谷歌等公司之所以强调员工自主权和创新文化,正是因为它们明白——在知识经济中,最有价值的是人才的创造力和热情,而非简单的工时堆积。

根据熵增定律,组织在缺乏有效管理时,会自然走向混乱与低效。卷的工作模式正是组织熵增的催化剂:员工流失导致组织知识断层,无效加班导致工作效率下降,内耗竞争导致协同成本激增。

卷的环境中员工流动率极高,组织知识无法传承,最终形成 “领导手下无人可用” 的困境。从产品研发来看,这种熵增会直接导致产品迭代变慢、质量下滑,最终被市场淘汰。

3.3 团队凝聚力瓦解

当团队成员开始过度关注个人绩效排名时,合作精神就会让位于内部竞争。在末位淘汰制的公司,每个人都可能成为自己的竞争对手。

我曾亲眼见证一个原本协作良好的团队,在引入强制排名制度后,变得各自为政,知识共享戛然而止。团队领导者不得不花费大量时间处理人际冲突,而非专注于产品本身。

“卷”的工作方式,让员工很难沉下心来深入思考,作为公司管理层而言,是在用战术上的勤奋来掩盖战略上的失误,客观地说,这是管理层的失职。

现实中很多企业的管理者并不在意卷的结果,更享受这种卷的过程,也就是为了卷而卷,用卷来体现团队的“凝聚力”,从而在集团管理层中表现,从而稳固自己的位置。

3.4 用户价值缺失

最终,内卷导致我们忽视了产品的核心——用户价值。当我们过度关注内部流程、绩效指标和向上管理时,很容易忘记产品最终是为用户服务的。

在过度竞争的环境中,企业往往更加专注于击败竞争对手,而非真正理解和预测用户需求的变化,这导致错过真正的创新机会。当产品无法满足用户真实需求时,用户自然会用脚投票,所谓的 “竞争优势” 不过是昙花一现。

四、内卷对产品研发与公司利益的负面影响

内卷不仅仅影响员工的工作体验,更会对产品研发和公司长远利益产生实质性损害。

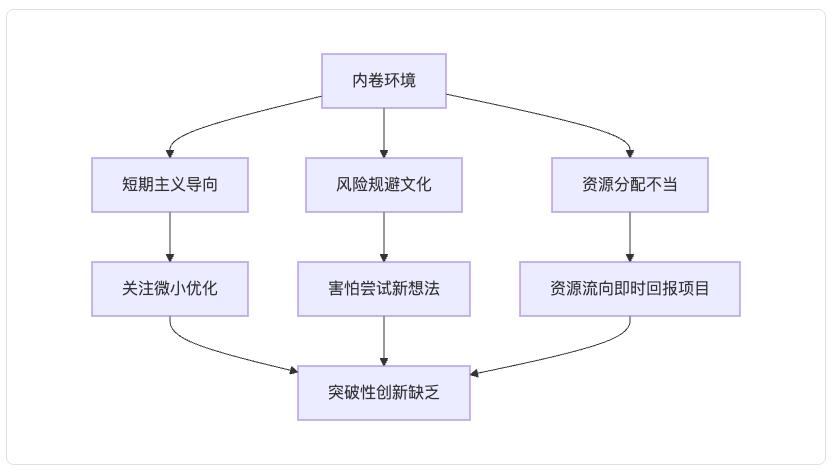

4.1 产品创新力下降

高度内卷的环境阻碍了突破性创新。根据2025年职场反内卷调研,尽管产品、设计、研发等知识密集型岗位每周加班4-5天的占比最高,但这种加班往往用于现有功能的微小优化,而非真正的创新。

内卷鼓励人们遵循已知路径和模仿竞争对手的成功,而不是鼓励独立思考和创造性解决问题。这正是为什么许多大公司的产品只能在现有基础上做微小改进,而难以产生颠覆性创新的原因。

最明显的结果就是导致产品同质化严重。卷的核心是 “模仿+内耗”,而非 “创新+突破”。2023 年国内某垂直赛道有37款产品,其中80%的功能重合度超70%,都是在 “卷界面、卷补贴、卷上线速度”,却没有一款产品能提供差异化核心价值,最终全行业陷入 “价格战+流量战” 的死循环。

4.2 技术债务累积

讽刺的是,试图通过延长工时和提高流程复杂度来提高效率,往往适得其反。一些实施"强制下班"制度的企业发现,工作时长下降23%,研发效率反而提升15%。

这是因为创造性工作不同于流水线作业——并不是通过简单的强制打卡、计算时长就可以达到产品创新的目的。当员工身心俱疲时,代码质量、设计水准和决策质量都会明显下降。

在内卷环境中,团队往往为了短期指标而牺牲长期健康。为了赶工期,我们可能会选择走捷径、省略测试环节,或使用临时解决方案。

某调研机构对100家互联网公司的调研显示,卷的团队技术债务平均比健康团队高67%,后期维护成本是前期开发成本的3-5倍。产品经理为了赶进度,默许研发 “凑活实现”,最终导致产品迭代陷入 “修bug比做新功能难” 的困境。

这就如同中国摩托车在东南亚市场的经历——为了降低成本而使用劣质钢材、缩减测试环节,最终导致车辆故障率飙升,品牌声誉受损。短期的"效率"实际上是在积累长期的技术债务,这些债务最终需要连本带利地偿还。

4.3 品牌价值受损

当内部的内卷文化影响到产品质量时,最终会反映在品牌价值上。用户不会关心我们的内部流程,他们只关心产品是否解决他们的痛点。

东南亚消费者对中国摩托车"两三年报废"的印象,正是内卷导致质量下降的直接结果。卷的短期收益无法弥补长期损失:为了低价竞争,品牌口碑从 “高性价比” 沦为 “低质廉价”,不仅摩托车领域受影响,更连累其他中国企业在当地的信任度。

一旦品牌形象受损,重新赢回市场信任的代价远比短期内从内卷中获得的"收益"要高得多。

类似地,某互联网大厂曾因 “卷补贴” 抢占外卖市场,后期为了盈利大幅提高商家佣金,导致商家流失、用户不满,市场份额从40%跌至15%。从产品经理视角看,品牌口碑是产品的 “无形资产”,卷的模式本质是在透支这份资产,最终失去用户与市场的双重信任。

4.4 行业生态恶化

当全行业陷入卷的怪圈,企业不再愿意投入资源进行底层创新,而是聚焦 “短期套利”。

以智能硬件行业为例,部分企业为了卷价格,缩减研发投入,核心技术依赖进口,导致行业创新停滞不前。

从产品生态来看,这种 “劣币驱逐良币” 的现象会让真正愿意创新的企业难以生存,最终导致整个行业失去国际竞争力 —— 这与中国摩托车企业在东南亚被日本品牌重新夺回市场的逻辑如出一辙。

五、破卷之路:产品经理主导的正向工作模式构建

作为连接用户、研发与管理层的核心角色,产品经理完全可以成为 “破卷” 的主导者,通过产品思维与管理逻辑,构建健康的工作模式。产品经理要打破内卷的循环,需要从工作方式、评估标准、激励机制和文化建设四个方面进行根本性改变。

5.1 重构工作方式

给创新留出空间,浙江中烟探索的"群星闪耀"人才激励机制值得借鉴。他们搭建了"闪亮的希望"钉钉圈子,让一线员工的创新实践能够被看见、被分享。这种平台打破了传统人才培养的"层级壁垒",让创新不再被繁琐流程所束缚。

同时简化审批环节,将产品需求评审、研发排期等流程从 “多层级审批” 改为 “核心角色共识制”,减少不必要的会议与汇报。

建立信息共享机制,通过飞书、Notion 等工具沉淀需求文档、会议纪要,避免重复沟通,让跨部门协作聚焦 “解决问题” 而非 “传递信息”。

谷歌的"20%时间"政策更是经典案例——允许员工将20%的工作时间用于自己感兴趣的项目。这不是对资源的浪费,而是对创新的战略性投资。正是这种自由,催生了Gmail、Google新闻等划时代产品。

5.2 重定评估标准

用OKR替代KPI,聚焦核心价值,拒绝无效内耗 产品经理应主导建立 “以用户价值为核心” 的 OKR 体系,而非单纯追求 “数据指标”。

例如,将 “提升用户留存率30%” 作为核心OKR,而非 “上线10个新功能”。

某SaaS产品公司曾陷入 “功能内卷”,产品团队每月上线8-10个功能,但用户留存率持续下滑。后来,产品经理主导切换OKR模式,聚焦 “解决用户核心痛点”,砍掉80%的无效功能,集中资源优化3个核心场景,3个月后用户留存率提升 50%,付费转化率上涨 27%。

关注价值而非工时,越来越多的企业开始意识到,评估知识工作者的绩效应该基于输出而非输入。在弹性工作制中,基于结果的激励机制日益受到青睐。

华为的案例表明,当员工在被授权的工作范围内达成优秀业绩时,丰厚的项目奖金和股票期权会随之而来。这种以成果为导向的评估体系,让员工能专注于创造实际价值,而非仅仅堆砌工作时间。

5.3 重塑激励机制

多维奖励激发动力,通过"加减乘除"原则推动创新工作——加强资源整合,减少机制障碍,乘势数字赋能,除去陈旧观念。他们建立容错机制,鼓励员工进行创新性探索。

向管理层提议建立 “价值导向” 的考核机制:考核指标聚焦 “用户满意度提升”“核心功能使用率”“问题解决效率”,而非 “加班时长”“需求数量”。

浙江中烟的"STAR·群星闪耀"机制中的积分体系是另一个优秀案例——分享创新工具可获得"智慧星"积分,推荐优秀案例能得"伯乐星"积分。这种覆盖"自我展示者、被推荐者、发现者、撰写者"的多维激励,让每个人的贡献都能被看见和奖励。

5.4 重建团队文化

从竞争到协作,海底捞的员工授权模式表明,赋予员工适当的决策权能显著提高工作热情和创造力。当服务员有权为顾客免单一定金额的菜品时,他们不再仅仅是执行命令的机器人,而是成为问题的主动解决者。

同样,谷歌实行的"低干涉管理"证明,当你信任员工并给予他们自主权时,大部分人会表现出更大的责任感和创造力。这种文化转变的基础是将团队从内部的竞争关系转变为外部的协同作战。

同时管理者需要转变认知,放弃 “战术勤奋” 的自我感动,产品负责人需牵头制定长远产品规划,明确 3-5 年的核心目标,避免被短期 KPI 裹挟。

例如,字节跳动 “Context, not Control”(情境管理而非控制)模式,产品团队无需每日汇报,而是通过共享业务情境自主决策需求优先级,既减少了管理内耗,又激发了团队创新,其短视频产品 TikTok 的多个核心功能均来自团队自主探索。

六、结语:找回工作的意义

工作的意义从来不是 “熬最晚的夜,加最多的班”,而是通过自身的努力创造价值 —— 对产品经理而言,是做出让用户满意的产品,是通过创新解决真实问题,是在创造中实现自我成长。

内卷的本质,是用战术上的勤奋掩盖战略上的懒惰。当我们沉浸在各种流程、会议和文档中时,往往忘记了产品经理的初心——创造有意义的产品,解决真实的问题。

作为产品经理,我们的使命不是 “卷赢对手”,而是 “创造真正的用户价值”;工作的意义不是 “熬时长、拼体力”,而是 “在解决问题中实现自我成长”。

内卷带来的短期 “虚假繁荣”,终究会被市场与时间淘汰。如同东南亚市场最终抛弃低质的中国摩托车,用户也会抛弃内卷下的劣质产品,市场也会淘汰内卷成瘾的公司。

从社会进步的角度来看,真正的发展源于创新与价值创造,而非内耗与恶性竞争。当我们拒绝无意义的卷,把精力投入到深度思考、产品创新、用户服务中,不仅能打造出更有竞争力的产品,更能让工作回归本质,让员工获得尊严与成长,让企业实现长远发展。

拒绝无效加班,拒绝盲目跟风,拒绝内耗竞争。作为产品经理,我们应带头构建以价值为核心、以创新为驱动、以人性为基础的工作模式,用产品思维推动组织变革,用核心价值赢得市场尊重。

当每一个职场人都能摆脱卷的枷锁,专注于创造真正有意义的价值时,我们不仅能收获更好的职业发展,更能推动整个社会向更健康、更可持续的方向进步。

当每一个职场人都开始追求有价值的工作,当每一家公司都开始重视长期主义,我们不仅能摆脱内卷的困境,更能推动整个行业乃至社会的进步 —— 这才是工作真正的意义,也是产品人应有的担当。

当我们拒绝内卷,我们才能在创造力、创新力和工作意义中找到持久的动力,这才是个人和企业长远发展的根本之道。

工作的意义不在于卷,而于创造——创造美好的产品,创造高效的工作方式,创造有意义的人生。

专栏作家

王佳亮,微信公众号:佳佳原创。《产品经理知识栈》作者。中国计算机学会高级会员(CCF Senior Member)。上海技术交易所智库专家。人人都是产品经理专栏作家,年度优秀作者。专注于互联网产品、金融产品、人工智能产品的设计理念分享。