阿里正式入局!秘密组建机器人团队

2025年10月8日,阿里巴巴通义千问技术负责人林俊旸在社交媒体上透露,已在通义千问体系内组建机器人和具身智能小型团队。

这标志着阿里正式将AI软件能力向物理硬件世界延伸,加入全球科技巨头争夺机器人产业制高点的战局。

林俊旸在分享中阐释了技术趋势:“多模态基础模型正转变为基础智能体,这些智能体可以利用工具和记忆通过强化学习进行长视野推理。”

他强调,这些应用“理应从虚拟世界走向物理世界”。

01 精兵强将:林俊旸何许人也

阿里此次并未大张旗鼓地对外宣布组织调整,而是选择由技术负责人通过社交媒体释放这一信号,背后策略值得玩味。

新组建的团队规模不大,但含金量极高。林俊旸作为阿里最年轻的P10之一,今年仅32岁,已是通义千问的技术负责人。

他带领的这支团队承载着将阿里多模态技术从虚拟空间延伸到物理世界的重要使命。

林俊旸并非突然涉足这一领域。他在北京大学毕业后就加入阿里达摩院,早期参与了M6、OFA、CogView等多模态预训练项目。

这些技术积累为他如今带队打造机器人通用大模型奠定了坚实基础。

02 技术积淀:从多模态到大模型的路径演化

阿里在机器人与具身智能领域并非从零开始。

通过达摩院多年的技术积淀,阿里已建立起相当完善的技术专利布局。

林俊旸此前负责的Qwen3-Max和QwQ-32B等旗舰模型,为通义千问赋予了多模态理解、视觉感知与推理能力。

这些能力正是机器人在物理世界中交互所必需的核心技术。

在硬件方面,阿里早已开始布局。就在上月,阿里云领投了中国机器人初创公司自变量机器人1.4亿美元融资。

这一投资动作与内部团队组建形成呼应,显示出阿里在机器人领域的双线并举策略。

阿里在物流机器人领域已有实质性进展。

2025年9月,阿里发布物流机器人“小蛮驴”,并注册成立小蛮驴智能科技有限公司,推进机器人的研发和量产落地。

这款机器人集成达摩院最前沿AI和自动驾驶技术,大脑应急反应速度达到人类7倍。

03 群雄逐鹿:2025年全球巨头抢滩具身智能

阿里的突然入局,恰逢全球科技巨头加速布局机器人领域的关键时点。

软银集团刚刚宣布以54亿美元收购瑞士ABB工业机器人业务。

软银集团董事长兼首席执行官孙正义指出,此次收购旨在整合世界级技术与人才,打造软银的“物理人工智能”。

在国内,赛力斯与字节跳动的合作同样引人注目。

2025年10月9日,赛力斯旗下子公司与字节跳动旗下火山引擎签署《具身智能业务合作框架协议》。

合作以“面向多模态云边协同的智能机器人决策、控制与人机增强技术”为核心攻关方向。

派斯林则与上海交大联合研发,正式发布了首款六足仿生智能机器人。

该机器人将高精度六维作业平台与六足机器人结合,打破了传统移动机器人精度与频响不高的技术限制,目前已进入应用落地阶段。

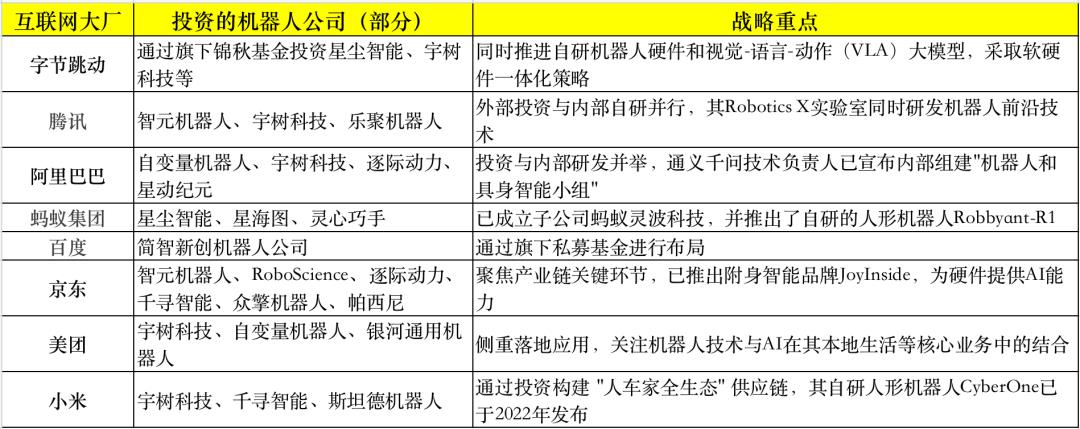

除了最近的投递案例之外,我系统整理了最近几年各个互联网的投递案例,可以看到当前知名度高的机器人公司都有各大厂的投资身影。

资本市场同样热情高涨。

枢途科技(深圳)有限公司在10月11日宣布完成数千万元天使轮融资,专注多模态具身智能数据采集及模型技术研发。

这家成立仅一年的初创公司,在第十四届中国创新创业大赛首届具身智能专业赛中夺得第一。

04 政策东风:政府资金强力助推

从中央到地方,各级政府正在通过真金白银加速具身智能机器人产业发展。

江苏省工业和信息化厅与财政厅在9月30日联合发布通知,组织2025年度江苏省具身智能机器人产业发展资金项目申报。

江苏的机器人发展如火如荼,我最近发布的江苏机器人相关公司竟然接近百家。

省一级的资金支持政策为创新企业提供了重要助力。

广东省同样在8月发布实施细则,明确对人工智能与机器人产业创新发展的四大类重点项目给予财政资金支持,单个项目最高可获5000万元奖补。

同样的需要广州、深圳机器人相关企业名单的可以私我。

这些政策红利为企业研发投入提供了重要支撑,也成为阿里等巨头加速布局的考量因素之一。

05 战略意图:阿里为何此时入局

阿里选择此时强化机器人与具身智能布局,背后有着深远的战略意图。

从技术演进角度看,多模态大模型的发展已到了从虚拟走向实体的临界点。

林俊旸的观点代表了技术前沿的判断——智能体必须突破虚拟与物理的界限。

从业务协同角度,阿里旗下电商物流、本地服务等场景为机器人提供了丰富的落地环境。

菜鸟网络早已在全国30多个县市部署无人车集群,实现了末端配送成本的显著降低。

从生态构建视角,阿里似乎更倾向于打造机器人领域的“操作系统”,而非仅仅推出硬件产品。

这种平台级思维与阿里一贯的技术路径一脉相承,可能对未来产业格局产生深远影响。