互联网的下半场,为什么最先“被甩下车”的是女设计师?

前段时间,在星球里收到一个星友的提问,看完她的故事挺有感触的,我也认真写了答复。她的问题挺有代表性,因为在星球里有不少女星友问过类似问题,大龄女设计师职场不顺,面试艰难,到底要怎么办?所以今天也跟大家聊聊我对于这个问题的理解。

她是一个95后的体验设计师,刚到29岁,在上海一家互联网公司干了快8年。她不是科班出身,大学读的是物理专业,靠着一股子理工科的轴劲儿,硬生生从实习生干到了资深设计。这种人,按理说是企业很喜欢的,逻辑强,懂设计,还有很强的自驱力。她跟我说,她享受那种“发现问题-分析-一步步解决”的快感,是打心底想做设计专家的职业路径。在生活上,她有稳定的伴侣,打算结婚,但商量好近3-5年不要小孩,全力发展自己的事业。

就是这样的一个人,她在今年面试过5家企业,最后HR都会问婚恋状况。她也实在,就实话实说了,但结果呢,就没有然后了。

HR们嘴上不说,但确实在婚育问题上,很多公司确实是作为招聘红线来看的。尤其是在一些比较急的项目中,很需要一个能干活的人,本来预算就有限,然后招一个人进来请个半年的产假,项目就没办法很好的推进了。所以,她表示也能理解。

她朋友劝她,你傻呀,下次就说单身,没对象,不就完了?

她就来问我,这么坚持说实话,到底有没有必要?这互联网的下半场,是不是对女的就这么不友好?她现在挺迷茫,因为她坦诚,热爱工作有伴侣没小孩烦恼,这本身是不矛盾的事情,但这样好像并不会被企业所接纳。

这是一个非常好的问题,说实话,特别有代表性。这已经不是她一个人的迷茫,在星球里的提问区,包括直播的时候,这个问题被反复问过太多次。我觉得它已经不是某个设计师的个人困境,甚至不单是女性设计师的困境,而是整个互联网行业进入新周期的必然结果,在叠加了性别因素后的一种集中体现。

要想搞明白为什么设计师,尤其是女设计师,现在这么迷茫,咱们得先把视角拉高,看看我们所处的这个“互联网下半场”到底是个啥情况。

我在之前的文章里经常有提到,互联网的上半场,就像一场“淘金热”。

十几年前,在我刚入行那会儿,属于移动互联网红利爆发期,遍地都是机会。那时候的创业公司,拿到融资后第一件事就是招兵买马、抢占山头。用户量就是一切,增长就是一切。

在那个阶段,一个App长得好不好看,用起来顺不顺手,是吸引用户的关键。所以那时候UI/UE设计师地位很高,因为他们是给“金矿”装点门面的关键角色。只要你的设计能让App看起来更“高大上”,能让用户愿意下载,你就有价值。至于这个设计到底带来了多少真金白银的转化,老板们没那么在乎,因为市场在高速增量,水大鱼大,随便撒网都能捞到鱼。

但现在,“淘金热”结束了。

地表上的金子早就被捡光了,所有能被App化的领域基本都被占满了。互联网从一个“增量市场”变成了“存量市场”。

啥叫存量市场?

就是用户总量不怎么涨了,你多一个用户,就意味着你的对手少一个用户。大家开始从跑马圈地,转向了精耕细作。这时候,老板们思考的问题就变了。

以前老板问的是:“怎么让我们的App看起来最牛逼,吸引最多人来下载?”

现在老板问的是:“怎么在现有用户身上,榨出更多价值?怎么让每个流量的转化效率最高?怎么把成本降到最低?”

你看,游戏规则变了。

以前评估设计师价值的标准是“审美”、“创意”、“体验”,这些东西比较感性。现在评估你价值的标准,变成了“转化率”、“留存率”、“付费率”、“ARPU值”,全都是冷冰冰的数据。真要说这个变化,其实在大厂好多年前就开始在计算了,只是那个时候算的没现在这么狠。

我记得以前在腾讯的时候,经常讲一个设计的可量化价值,但这个东西搞了也没有个明确结论和方法,越看起来务虚又烧钱的设计最先降本,所以到后面最先砍掉的就是做品牌做IP的,当时隔壁品牌组就直接全组被裁员了,一些做APP的好歹还能算出转化率,点击率之类的数据,但品牌短期内是根本算不清。如果你在找工作,可能还会发现一个现象,就是市面上招品牌相关的岗位挺多的,但很可能是这个岗位流动性太大,太难落地和量化价值造成的热度假象。老板对于品牌的预期很高,但品牌又属于那种慢热型,需要长期培育才能看到数据提升。

在“降本增效”的大背景下,那些需要大量创意和时间投入的“大招”,在无法量化其商业价值的情况下,很容易被视为“低效”和“浪费”。所以,首先要明白,你感受到的迷茫和压力,根源不是你不够努力,而是整个行业的方向变了。

说到这,可能有人会说,这不就是所有互联网人的中年危机吗?产品、运营、程序员都一样啊。那为什么女设计师的“体感”更差?

没错,危机大家都会有。但在这场转型阵痛中,女性,尤其是女设计师,感受到的痛苦和迷茫,往往会更深刻,这其实也没啥好避讳的。这里面有几个非常现实的原因。

1、刻板印象。在互联网上半场,UI设计被高度追捧,这个岗位在某种程度上和“审美”、“艺术感”、“细腻”这些标签挂钩。在社会刻板印象里,这些恰恰被认为是女性的“天赋优势”。所以,很多女生因为“有审美”、“有艺术细胞”而进入这个行业,并且在早期获得了不错的红利。

但当行业转向,开始要求“商业思维”、“数据逻辑”、“技术理解”这些被刻板印象划归为“男性优势”的能力时,很多女设计师就容易被困在“审美”这个舒适区里。

在招人的时候,有些团队就会更倾向于招男生,而不是女生。现在行业里,高级别的男设计师往往也更多一些就是这样的情况。

2、35岁危机与生育时机的叠加。互联网行业的35岁危机是个老生常谈的话题了,本质上是企业用人成本和员工价值增长之间的博弈。企业总希望用更便宜的年轻人,干一样的活。

这个危机对男女都公平。但不公平的是,女性的职业发展黄金期(30-40岁),和生理上的最佳生育期,以及社会期望的育儿期,是高度重合的。

一个30来岁的男设计师,他可能刚刚结婚生子,家庭的压力会促使他更拼命地在事业上投入,因为社会默认他是家庭的“经济支柱”,他的老婆可能会承担更多的育儿责任,成为他的“后盾”。

但一个30来岁的女设计师呢?她可能正在经历怀孕、生产、哺乳这个对身心消耗巨大的过程。休完产假回到公司,发现世界都变了。她不仅要面对工作上的挑战,回家后还有喂奶、换尿布、陪玩陪睡这些“第二份工作”。

在这种情况下,你让她像身边那些单身的或者有“贤内助”的男同事一样,下班后还花三四个小时去学数据分析、学产品思维、研究AI工具,这在客观上就是更困难的。

这种“时间”和“精力”上的不平等,在行业高速发展时可能不明显,但在行业内卷、需要你“终身学习”来保住饭碗时,就成了压垮很多职业女性的最后一根稻草。

3、AI带来的影响。咱们再说说AI。很多人对AI的恐惧,其实是笼统的。但对设计师来说,这种打击非常精准。

现在的AI,最擅长的是什么?是“生成”。你给它几个关键词,它能在一分钟内给你生成几十张高质量的、风格各异的图片、图标、界面草图。

AI干掉的,恰恰是设计流程里那些最“劳力”的部分,也就是过去很多初中级设计师,甚至是“高级美工”的核心工作。

那些需要靠熟练操作软件、积累素材库、不断调整细节才能完成的工作,AI的效率是你的几百倍,成本几乎为零。

这就意味着,如果你的核心竞争力还停留在“画得快”、“画得好”这个层面,那你被AI挤压是迟早的事。而那些更需要系统性思维的环节,比如洞察用户真实需求、定义商业问题、制定设计策略、进行跨部门沟通协同,恰恰是之前很多设计师,尤其是被打了感性标签里的女设计师更加吃亏的地方。

所以你看,行业转型、性别困境、技术冲击,三座大山压下来,女设计师的迷茫,不是我制造焦虑,而是实实在在的生存危机。

那有解吗?

难,在职场上女生比男生确实会更难,但也不是没救了。

这个世界就是这样,关上一扇门,一定会给你留一扇窗。关键是你得找到那扇窗,并且有勇气跳出去。对于处在迷茫期的女设计师来说,破局的关键,在于从思维上要改变。具体来说,我觉得至少有四条路可以去尝试。

1)撕掉“设计师”的标签,建立“商业”的视角。从今天起,别再仅仅把自己当成一个“画图的”。你要把自己当成这家公司的“合伙人”之一,在一些决策上带上老板思维。

先搞懂你公司的“钱”从哪来。找你们公司的财报(如果是上市公司)或者行业分析报告来看,了解公司的主要收入来源、利润构成、核心业务是什么。你做的这个设计,处在整个商业链条的哪个环节?它最终是为了拉新、促活,还是为了提高付费?

和产品、运营、市场的人做朋友。午饭的时候别老跟设计师扎堆,主动去找产品经理聊聊:“我们下个版本为什么要做这个功能?背后的商业逻辑是什么?”去找运营聊聊:“最近的用户反馈有什么集中的槽点?什么活动的数据最好?”

别怕产品经理拿数据怼你,你要比他更懂数据。主动去学一些基础的数据分析方法,了解什么是DAU、留存率、转化率、LTV。以后你提案的时候,不要只说“我觉得这样设计更美观、体验更好”,你要说:“我这个设计方案,通过优化用户路径,预计能将核心转化率提升3%。我们可以做一个A/B测试来验证。”当你能用老板和产品经理的语言对话时,你的话语权就不一样了。

2)向上游走,从“执行”走向“策略”。设计工作有个天然的劣势,就是它处在整个产品开发的“下游”。往往是产品经理把需求文档(PRD)都写好了,才丢给你说:“来,把这个画出来。”

你必须想办法往“上游”走。我记得在多年前,我还在一家小公司的时候,认识了一个腾讯的视觉设计师,当时他跟我说他正在看产品相关的书,说多往工作流程中的上游走,天花板会更高。多年过去了,他现在已经是一家公司的产品老大,说明这条路确实是对的。

在平时有机会的话,参与用户研究。主动申请去参加用户访谈、可用性测试。只有亲耳听到用户怎么骂你的产品,亲眼看到用户在哪个步骤卡住,你才能真正理解“用户体验”不是一句空话。有了真实的体感,才可能真正找到做产品的那种感觉。

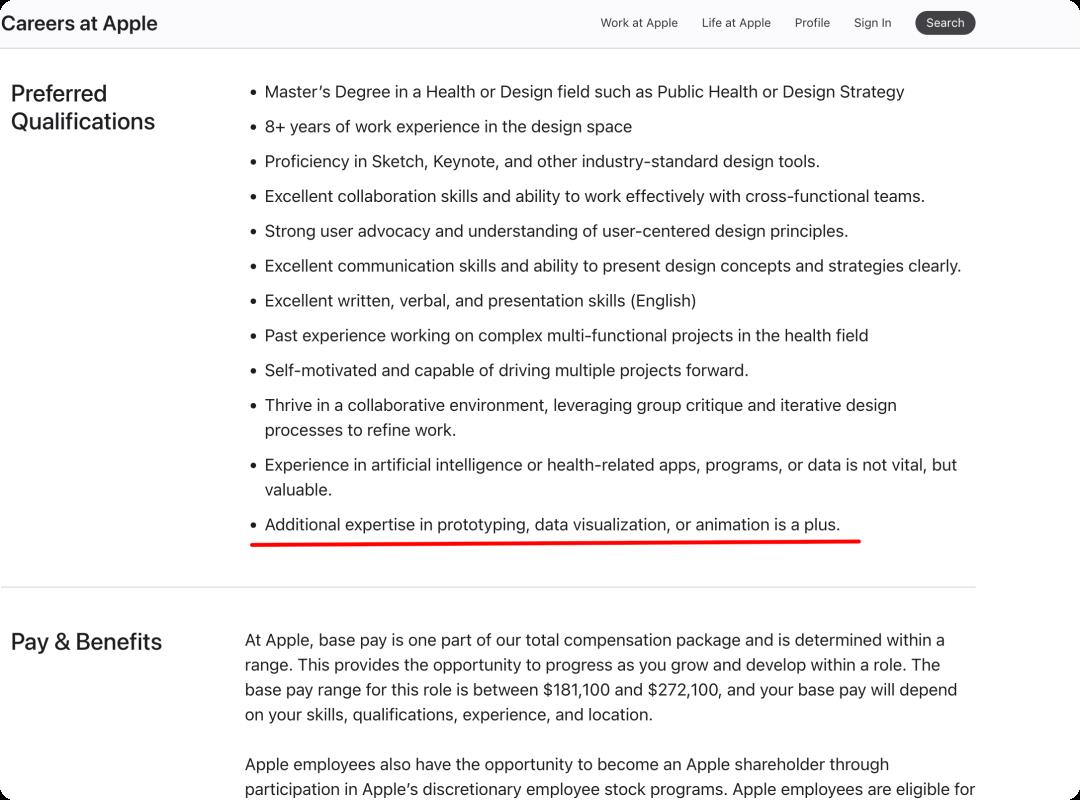

单纯的UI设计师很容易被替代,但复合型人才永远是稀缺的。你可以拓展自己横向的能力,比如产品思维,交互动效,品牌策略,开发能力等等。如果不太明确的话,你可以找找世界最顶尖的苹果设计团队招聘,多半都会要求会很多,比如代码能力。

苹果团队对于UI设计师的招聘要求

3)用好AI。很多人对AI的反应是恐惧和排斥。这其实挺傻的。正确的姿态是,立刻、马上、毫不犹豫地去学习和使用它,我现在几乎在工作和生活中已经离不开AI了,提效是实实在在的。当然也别有AI焦虑,把它当成好用的工具,需要的时候第一时间想到能用它解决问题就行。

我现在经常在项目开始阶段,或者一个问题的最初阶段使用AI,让它帮我打开思路或者完善思路,经常能帮我补充一些我没想到的地方,非常有用。这样我就有更多时间去思考策略,去做那些AI干不了的、更有价值的事。

AI能生成,但它不知道哪个方案最符合你的商业目标和用户需求。你的核心价值,变成了向AI精准地提出问题,并从AI生成的海量结果中,筛选、修改、组合出最终的解决方案。你从一个设计师,变成了一个导演和艺术总监。

4)把自己当成一个产品来打造。在今天的环境下,已经没有任何一家公司是绝对靠得住的。你最大的安全感,不应该来自你的公司,而应该来自你自己的能力和影响力。

可以在一些垂直平台上持续发作品。比如在站酷、Behance、小红书、B站、视频号上,持续分享你的作品和思考。当你成为某个小领域,比如“电商设计师”、“B端产品设计师”、“游戏UI专家”里的KOL时,工作会来找你,而不是你去找工作。

有了一定的影响力后,慢慢就会有一些私单找过来,或者能做一些付费的设计知识分享、课程。这不仅能给你带来额外的收入,更重要的是,它能让你直接面对市场,锻炼你的综合能力。当主业出现危机时,你还有一条退路,这样内心会更安定和从容。

多认识一些行业里的人,不只是设计师,还有产品、程序员、投资人。很多时候,一个靠谱的机会,就是朋友一句话的事。

最后

回到开头星友的提问。女设计师的互联网下半场,迷茫是必然的,因为旧的地图已经失效了。但这不意味着没了希望,说不定是新的机会。

我理解并敬佩她的诚实和坚持,这2个品质在我看来都是特别珍贵的,尤其是在当下这样的就业环境下。

我经常跟朋友们说,一切都是命运最好的安排。要相信人生真的可以突然变好的。你要相信那些专属于你的幸运,正在慢慢靠近你。保持发展的眼光看待自己,用乐观的心态努力走下去,认真做好自己,就一定可以收获属于自己的东西。