导读:个人认为,互联网产品经理想要切入新能源行业,最契合的角度就是智能座舱方向,经验几乎是可以完全复用的,但是一定需要提前知道以下六点

一、智能座舱的产品范围

1)动力域:电池监控、交流发电机调节、变速器管理、引擎管理、2)底盘域:传动系统、行驶系统、转向系统、制动系统3)车身域:车内灯光、大灯、转向灯、车窗、雨刮、座椅、门把手、车门、后备箱、空调、车身控制模块4)娱乐域:流媒体后视镜、车载信息娱乐系统、大屏中控系统、液晶仪表、抬头显示系统、从整车构成上来讲,智能座舱包括娱乐域和车身域的座椅、空调、灯光等。目前很多智能座舱的系统主机厂都不是自己生产开发,而是跟互联网厂商或者Tier1 共同开发,或者直接定制化采购。互联网厂商通过向主机厂收取开发费、授权费等盈利。汽车相较于手机来说,对于安全性的要求行更高。手机卡顿、死机其实对用户安全不会带来实质性影响,但是在汽车里面带来的后果更严重。所以主机厂对于车机的稳定性和安全性要求更高。为了保证安全性,一般不允许用户自行安装应用,或仅能安装白名单中的少量应用。三、智能座舱概念的兴起原因分析

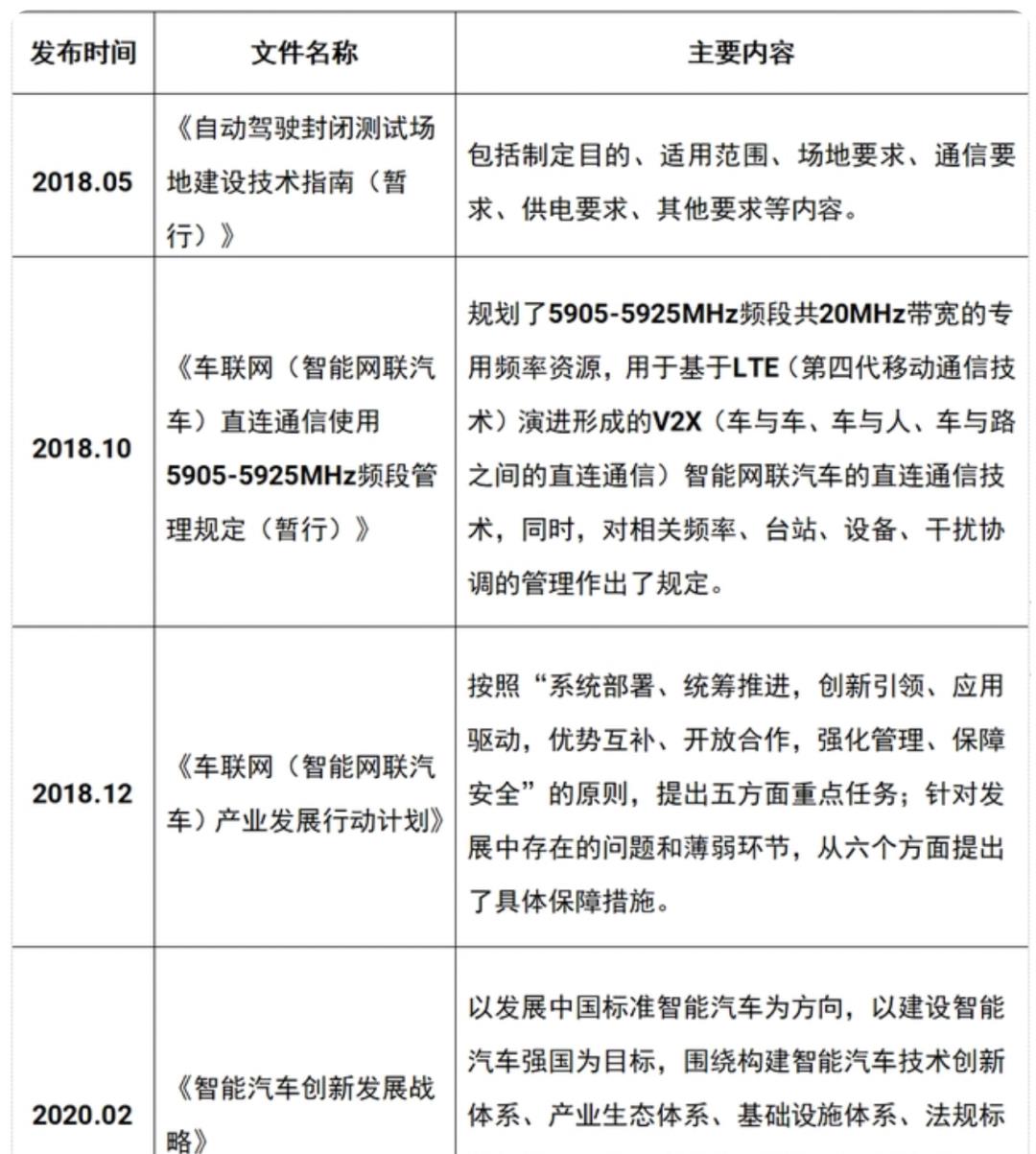

为了双碳战略的推进以及能源安全等维度的考虑,国家已经出台多项促进智能网联汽车发展的政策,为智能座舱产业发展奠定了基础。2、用户对驾驶需求的升级

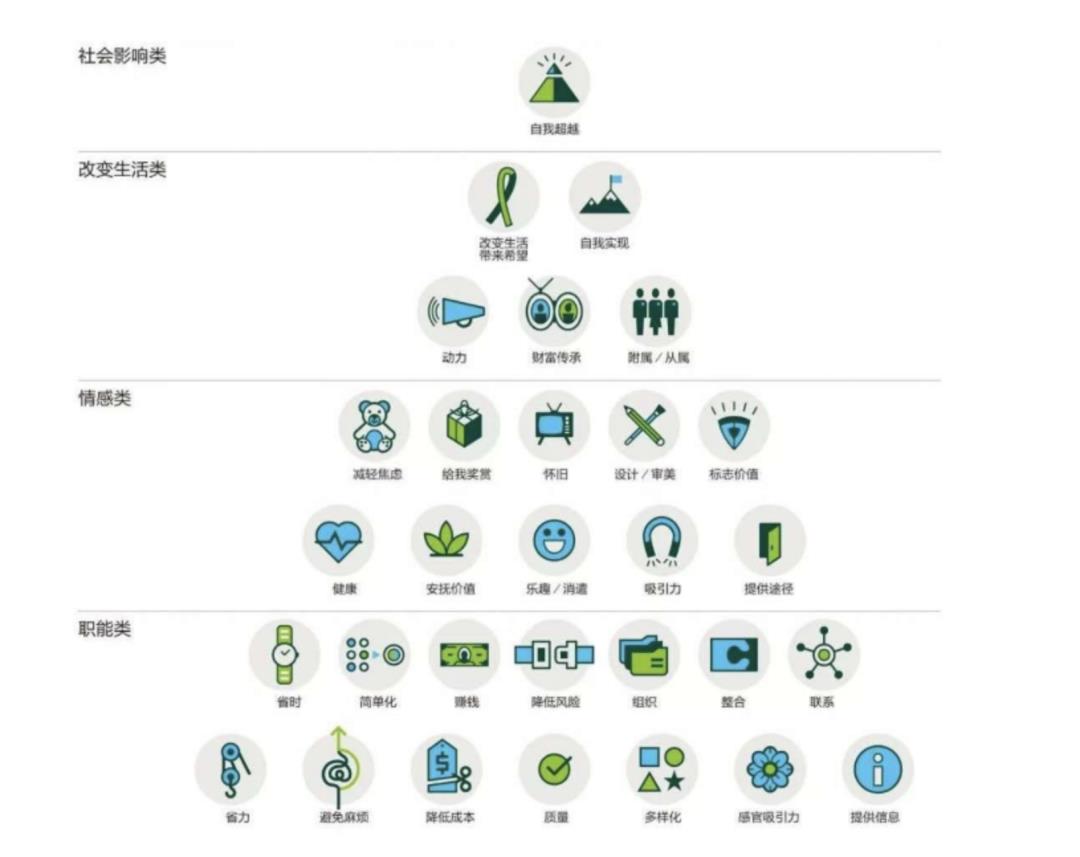

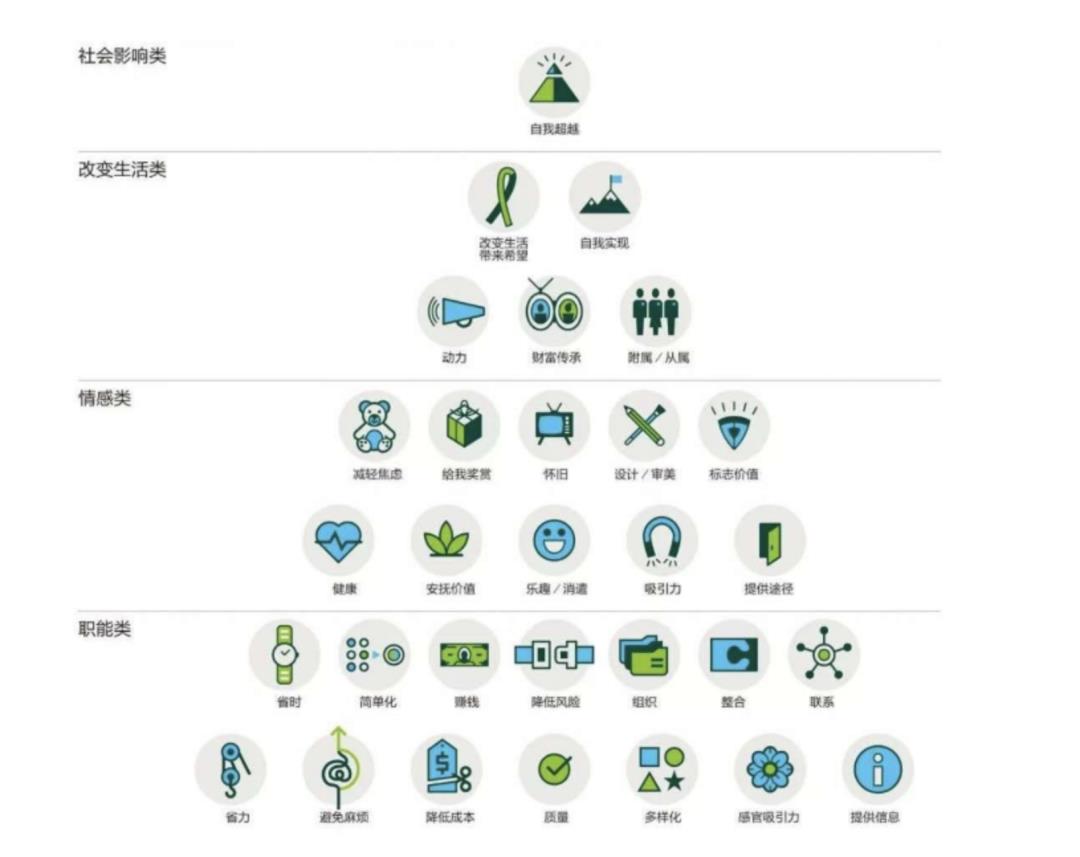

传统汽车时代,用户对汽车最根本的需求,是安全、高效的从 A 点到 B 点的交通需求。当基本的交通需求满足后,用户开始寻求精神化,情感化的需求,比如更智能的驾驶体验,更懂我的第三空间。跟马斯洛需求层级理论类似,贝恩 B2C 用户价值要素金字塔中,可以概括为:

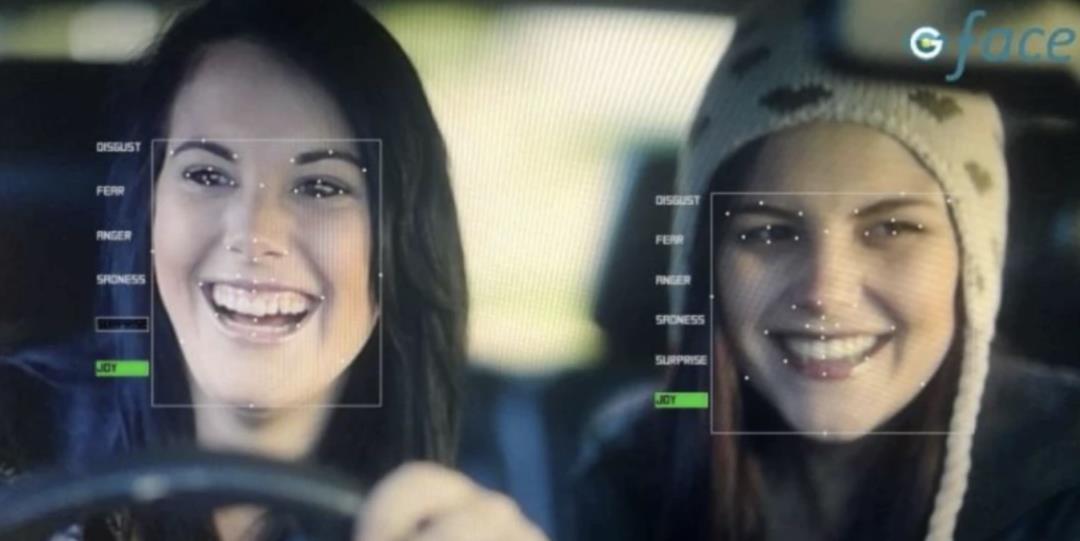

整个汽车产业的发展,开始从硬件驱动到软件驱动,现在是软件定义汽车的时代。在座舱中为用户提供更加个性化的服务,是各家车企进行差异化竞争的关键。并且随着竞争的加剧,各大车企的盈利模式逐渐从硬件赚钱过渡到软件赚钱,通过后续的软件服务不断的提高用户的复购。随着芯片算力的提升和 中国大力发展5G、语音识别等技术的成熟和应用,为智能汽车和智能座舱的发展提供了技术基础。在完全自动驾驶实现之前,驾驶员的核心工作还是在驾驶上,所以座舱内的用户主要有两类:驾驶员和非驾驶员(或者乘客)驾驶员:驾驶员应该全神贯注在驾驶上,保证安全驾驶。不能有太复杂、太占用视觉和触觉的操作,核心是与车辆相关的控制及服务。非驾驶员:即车内的普通互联网用户,依然有可能使用任何一种互联网服务的需求。根据比亚迪在十一黄金假期披露的一份数据,显示了在行驶过程中用户使用APP时间和比例的具体数据- 音乐和导航是车机系统重最主要的功能,反映出车机主要为驾驶员设计。或车内其他乘员的注意力仍然在手机上而非座舱应用上,非驾驶员的使用习惯依然没有改变,座舱场景的需求还有待进一步挖掘。

-

- 长视频应用的使用频次明显高于短视频,可能跟短视频需要频繁滑动屏幕,长时间占用用户的手臂,如果是驾驶员会导致驾驶不安全,如果是乘客容易使用户手臂疲惫有关。

五、关于搭建智能座舱应用生态的一些思路

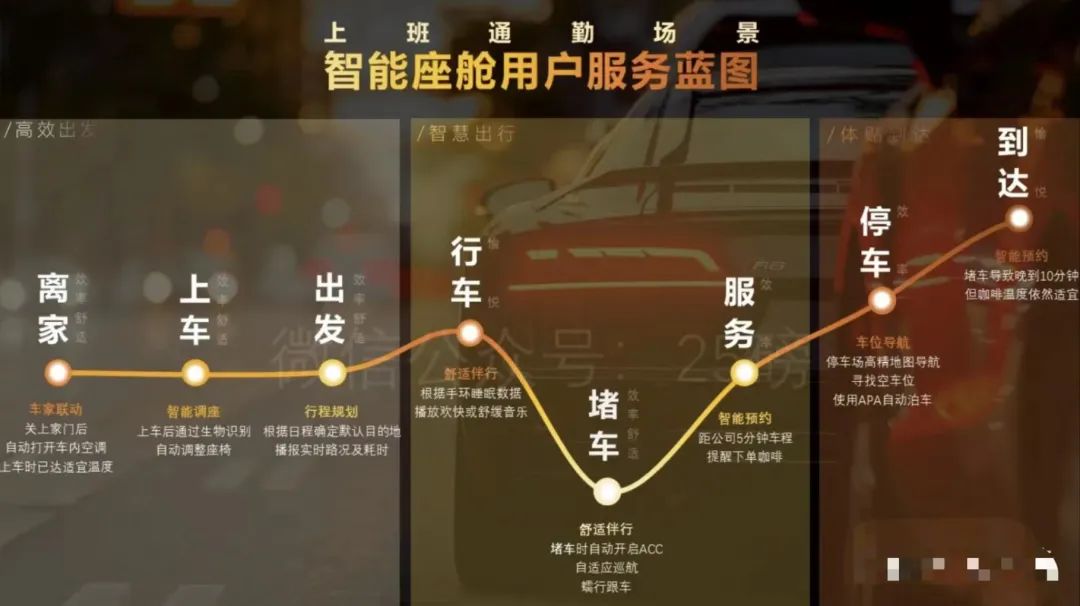

智能座舱产品设计,还是要结合我们产品经理典型的设计方法论:用户、场景、需求,在智能汽车就是:车内乘员、出行目的和用车阶段挖掘用户需求。用车阶段:上车前、行车中、等红灯、等人、车内休息、下车后等出行目的:上班、逛街、旅行、送孩子、下馆子、就医等1)挖掘座舱场景需求

1.1、从用户出行全流程考虑,而不只是单点产品打磨

得益于互联网盈利模式的极大成功,现在车企开始意识到需要从传统的车辆制造商,转型为出行服务提供商。提到服务,就不得不提峰终定律。- 结束时的感受(无论过程如何,结尾永远让人印象深刻)

也就是说人类的大脑并不能时刻保持客观、理性,大多数人对极端兴奋或痛苦的瞬间容易记住,对整个过程的感受反而没多大印象,这就是峰终定律(Peak-End Rule)。正因为人类记忆存在特殊的规律性,所以峰终定律被服务行业广泛应用,甚至很多领域通过为用户提供极致的峰值、终值体验,成功赢得了用户口碑。智能座舱要结合用户完整出行过程进行体验设计,而不只是单点产品打磨,就类似于互联网产品设计过程中经常使用的用户体验地图。从全流程角度出发,去深入分析用户在每个细分场景下的需求,从而帮助产品经理找到更重要的体验节点,确定需求优先级。服务结束的体验一定要是正向的,而出行的结束都是停车,所以从峰终定律角度来看,提供空车位的停车场高精度地图导航值得优先投入。2.2、注重用户情感体验

座舱的是一个非常封闭性且需要久坐的空间,所以要保证让用户身心放松,在这个空间的各种情感化可以得到很好的满足,帮助他们缓解焦虑,打发无聊。结合峰终定律,以及前面讲到的贝恩B2C用户价值要素金字塔,以私家车最高频的单人上班场景为例进行服务设计,除安全外,高效是用户最关注的,我们以高效为首要目标设计整个上班服务流程。

以上流程中需要说明的是,针对驾驶员的座舱 O2O 服务,为减少操作负担,可在现有交互方式下优先提供需求稳定、选择范围少的服务,以便用户快速完成操作。2、智能座舱与手机互联互通

手机是一个贴身的产品,是人们在各种场合都会随时用到的产品。所以希望在车空间内用座舱完全取代手机是不显示的也是不可能实现的。如果这样最好的方案就是:智能座舱和手机各自的优势,并将两者打通、默契配合,从而为用户带来更多价值。首先,就是数据同步,这是智能座舱和手机打通的基本要求,实现了这个只能才能默契配合;其次,就是场景的无缝衔接。比如当用户下车后,车载导航可以直接转移到手机上;在车机上没有看完的文章或者视频,下车之后可以在手机上继续浏览,而不必从 App 的第一个界面重新开始。无缝切换,就是智能座舱和手机之间的“接力”。一个设备上没做完的事,可以在另一个设备上恢复现场继续完成。智能座舱要提供手机无法提供的价值,就需要依赖手机上没有的硬件和数据。由于车机屏幕规格繁多,甚至屏幕横向或竖向安装,行业内都没有达成共识,所以各主机厂会分别联合互联网厂商,对 App 的 UI 交互进行定制。极高的开发成本和极低的用户量,导致互联网厂商的投入无法通过用户收回,所以向主机厂收取开发费和 license 费等。主机厂则会将该部分成本算作整车制造成本,目前几乎无法通过 App 的服务产生营收。这种合作方式并不利于智能座舱应用生态的拓展,还需要产业链进一步磨合。手机厂商和 App 开发者的合作方式,可以给主机厂或 Tier1 的同行提供一些参考。App 直接从产线预装进手机系统,用户开机后可直接使用。App 品牌和用户数据归属为 App 开发者,业务由 App 开发者独立运营。App 开发者提供内容和服务,手机厂商定制 UI 交互,并可增减需求,App 名称和 Icon 由手机厂商定义。定制 App 直接从产线预装进手机系统,用户开机后可直接使用。App 品牌归属为手机厂商,用户数据双方共享。业务由 App 开发者运营,或双方联合运营。开放手机 App 在车机上安装,快速低成本引入互联网内容和服务。统筹出行全流程,抓住终点场景,提供正向体验波峰,并确保流程结束时的体验,给用户留下积极印象。基于出行意图将服务终点延伸,为用户提供更多价值的同时,也能扩大产业链的盈利空间。随着技术进步和消费升级,在保证车辆安全行使的底线要求外,提升出行效率、愉悦驾乘人员身心的需求,也越来越值得投入。基于座舱独有硬件和数据,发挥智能座舱优势,与手机互联互通、无缝切换,能为用户带来更多价值。智能座舱中的液晶仪表、中控屏、座舱域控制器等,以及涉及的所有软件,一直被当做车辆零件由 Tier1 提供,主机厂集成。智能座舱的主要价值,目前还体现在提升车辆科技感,增加销售辅助卖点上。智能座舱产品经理的荣耀是产出增强行车安全,提升用车效率,愉悦出行体验,并兼具商业价值的产品,而不只是提升车辆科技感。现在越来越多的主机厂看到了智能座舱的价值,业务逐渐向 Tier1 渗透,组建了自己的智能座舱研发团队。当智能座舱的产品力,成为用户选购车辆重要的考虑因素,以及主机厂重要营收来源时,就是用户对出行的需求从安全快捷,真正升级为身心愉悦的时候。如果你也想