数据越多,误解越深?AfterShip 数据框架首次公开

对于很多追求长期增长的公司而言,真正的挑战并非来自外部竞争,而是源于内部协作。

随着组织变大,沟通成本和误解呈指数级上升。而这种混乱,最先爆发在我们的数据系统中。

你是否也观察到这种现象:在会议上,我们看着同一份报表,讨论着同一个指标,比如“上周客户数”。可聊到最后才猛然发现,你口中的“客户数”和我理解的“客户数”,根本就不是一回事。

你可能在想上周“新增”了多少客户,而我却以为是截至上周末我们“总共”拥有多少客户。

我们每天都在和数据打交道,我们都相信数据是客观、理性的。但我们常常忽略一点:

数据不说谎,可我们对数据的解读,却可能充满误解。这些看似微小的分歧,日积月累,足以让我们整个团队的努力偏离航向。

为了提升沟通效率,在 AfterShip,我们构建了 CLEAR 框架:

Context (背景);

Language (共同语言);

Evaluation (评估体系);

Action (驱动行动);

Reality-Check (现实检验)。

在这里,我们希望首次完整地分享这套框架,为所有致力于构建高效、数据驱动型组织的创业者提供一些参考。

C - Context (背景): 我们的数据,指向何方?

在深入任何一个数据点之前,我们必须先回答一些问题:

我们为什么要看这个数据?它在我们共同的目标中,扮演着什么角色?

这个指标能给我们带来什么思考?我们接下来可以如何改善这个指标来帮助业务更好的发展?

这就是背景。一个孤立的指标是没有意义的,除非它能和我们共同的使命关联起来。

假设对于某家 SaaS 公司而言,其今年的重点战略指标是‘提升客户留存率’。

那么当这家公司的团队在讨论“营收”或“用户数”等指标并制定公司策略时,就需要时刻思考:这些指标的增长,是否真正驱动了重点战略指标的提升?

有了这个共同的背景作为导航,我们才不会在数据的海洋中迷失,所有团队的努力也将指向同一个方向。

那么,当方向明确后,又该如何确保彼此的沟通在同一个频道上呢?

L - Language (共同语言): 我们说的,是同一件事吗?

我们需要为核心指标建立一套共同的语言,从而彻底消除“我以为”式的沟通。

首先,我们要明确一个指标背后的业务意图 (Business Intent)。

以 Revenue (营收) 为例,当有人问“我们的 Revenue 是多少?”时,他想知道的是过去 12 个月的收入,还是今年年初至今的收入?

这两者是完全不同的数字,服务于不同的商业目的。

与此同时,当一个指标需要被公司上下普遍使用和理解时,我们也要尽量保持定义的简洁和直观。

比如 “在线时长” 往往比 “核心页面的前端有效曝光时长” 更容易传播和统一理解。虽然后者可以剔除一些非核心页面或无效曝光,但从驱动公司全员朝着同一目标前进的角度来看,前者的效果更好。

其次,我们需要给出唯一且可量化的定义与公式 (Definition & Formula)。

在跟团队沟通定义的时候,我们需要特别注意:不要发明新的术语或者定义,而是尽量遵从行业标准的术语和定义。

好的数据定义通常可以公式化。当一个指标能用公式表达,且公式中的每个元素都有明确的行业标准定义时,我们才能建立起统一的语言。

以平均客单价为例,平均客单价是指在特定时间范围内,每一个订单的平均消费金额。它是衡量客户价值和业务收入能力的核心指标之一。

用公式来表示则是:平均客单价 = 特定时段内总销售额 / 同期总订单数。

最后,我们还要明确观察数据的范围和单位。

比如客户数,一个好的定义应该是:截至 XX 时区的 XX 时间,在我们系统中所有本月付费金额大于 $0 的客户总数。

又比如说,某个客户在 XX 时区的 XX 时间跟我们签了 100 万的合同,我们也需要明确这个合同金额的单位究竟是美元、人民币,还是什么货币种类。

你看,这里明确了时间、客户定义、范围和单位,就不会再产生误解。

当我们拥有了清晰的指标定义,下一步自然就是如何科学地去解读它。

E - Evaluation (评估体系): 如何科学地解读数据?

有了清晰的定义,我们还需要一个科学的评估体系来正确地解读数据。

首先,我们要学会区分领先指标和滞后指标。

滞后指标,如“季度营收”,衡量的是我们过去行为所产生的最终结果。

而领先指标,如“新增试用用户数”,则用于衡量那些能够驱动未来结果的过程,它的变化能够预示我们未来的表现。一个健康的评估体系,必须两者兼备。

其次,我们要为数据选择恰当的表达方式,比如究竟想看绝对值还是百分比。

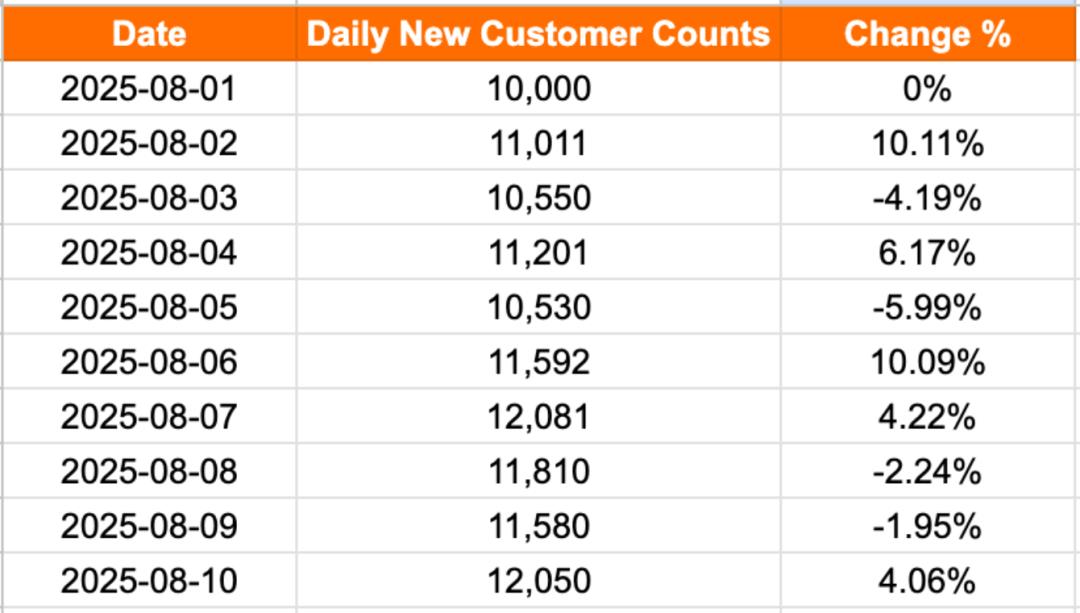

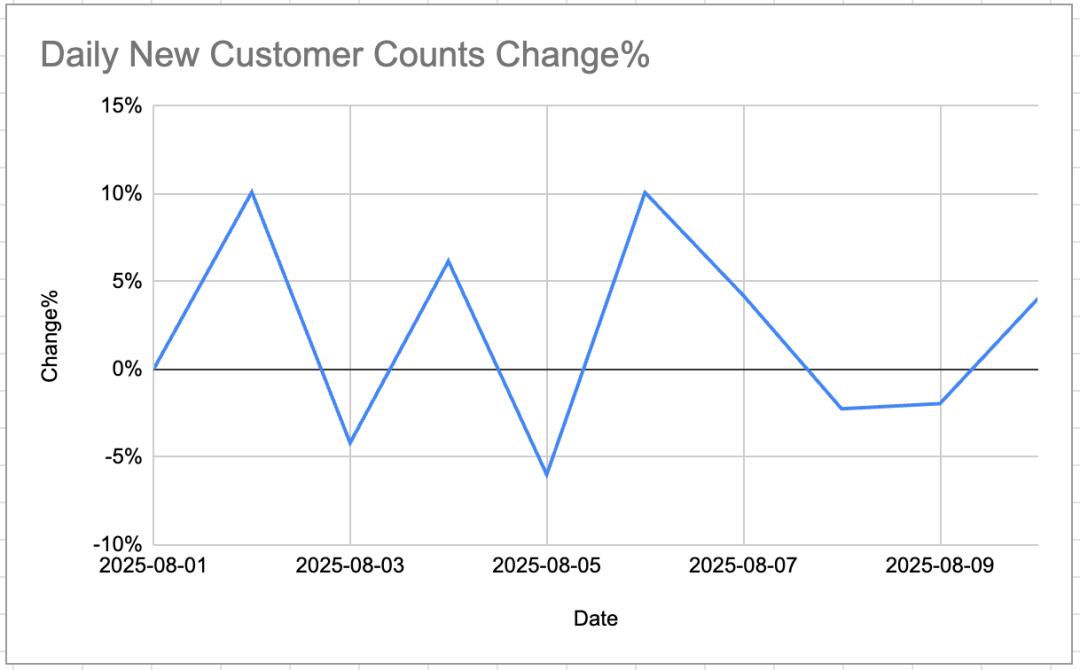

以客户数波动举例。

假设在 2025-08-01 到 2025-08-10 UTC 期间,我们的每日新增客户数如下:

如果我们只看每日变化的百分比,图表可能会上下剧烈起伏,这会让我们很难判断整体趋势的好坏,甚至很容易为了一次 -5% 的波动而过度焦虑。

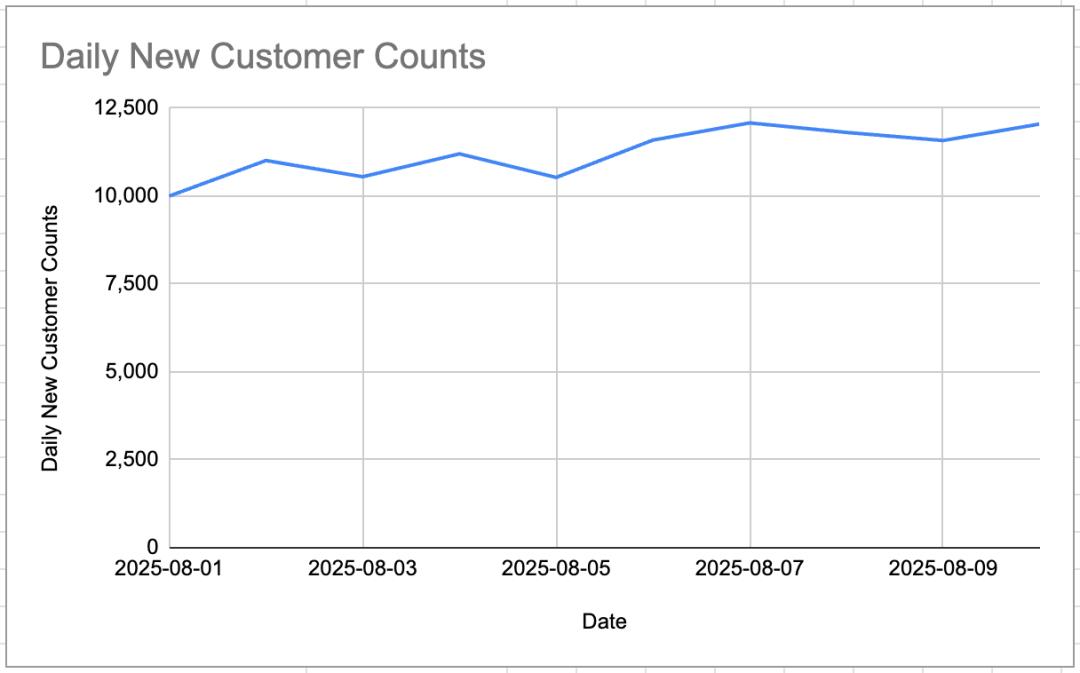

但在这种情况下,如果我们观察客户总数的“绝对值”趋势,就能看到一条虽然有小幅波动,但整体稳步上扬的曲线,帮助我们看到一个更宏观、更真实的长期走向。

又比如我们想评估续约业务的表现,我们是应该看“续约合同的数量”(绝对值),还是“续约合同的百分比”?

如果我们的目标是维持客户基本盘的规模,那么“续约合同的数量”这个绝对值就非常重要。

但如果我们想评估续约团队的工作效率,那么“续约合同的百分比”则能更好地反映真实的工作表现。

然后,我们要选择有意义的参照系。

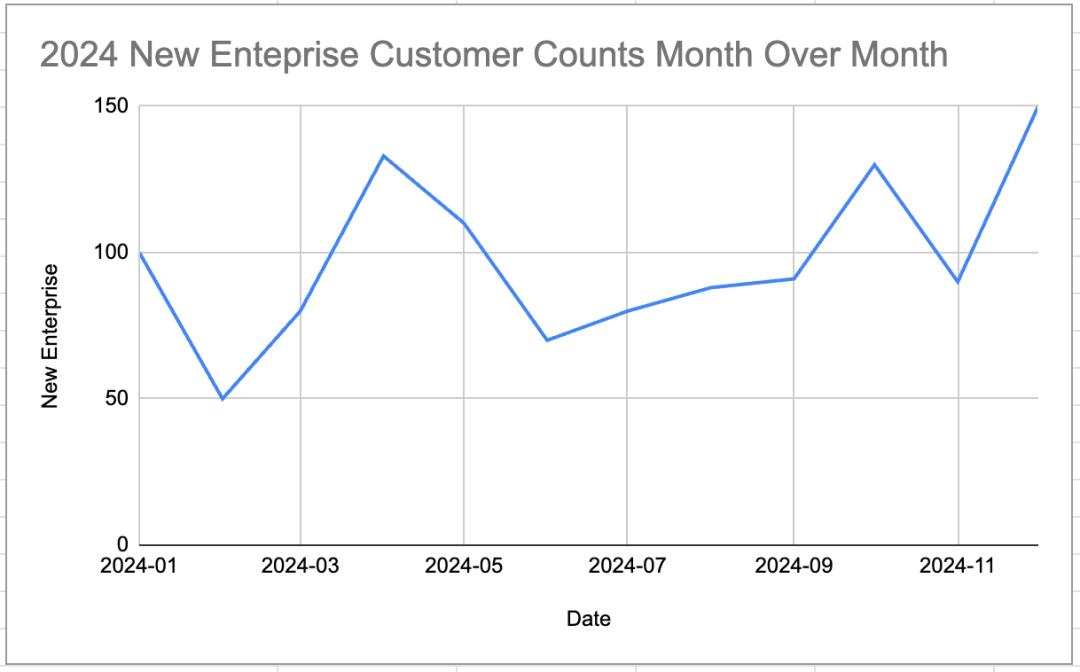

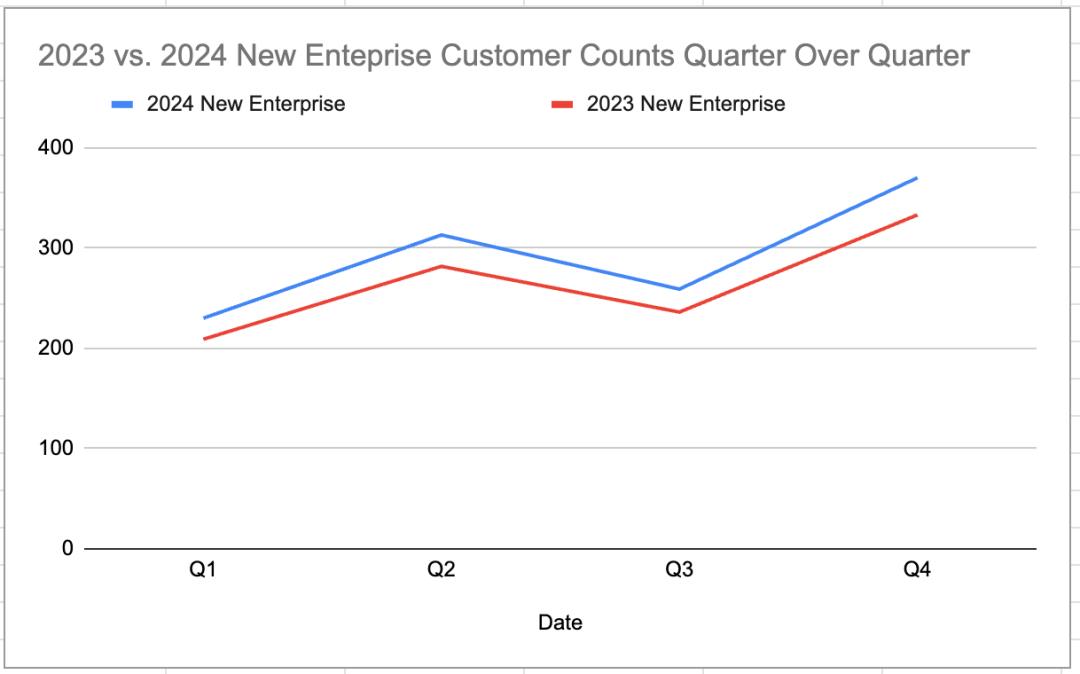

比如对于销售周期长达几个月到半年的企业客户,如果我们单看每个月的数据,可能会有很大的波动(以下数据纯属虚构)。

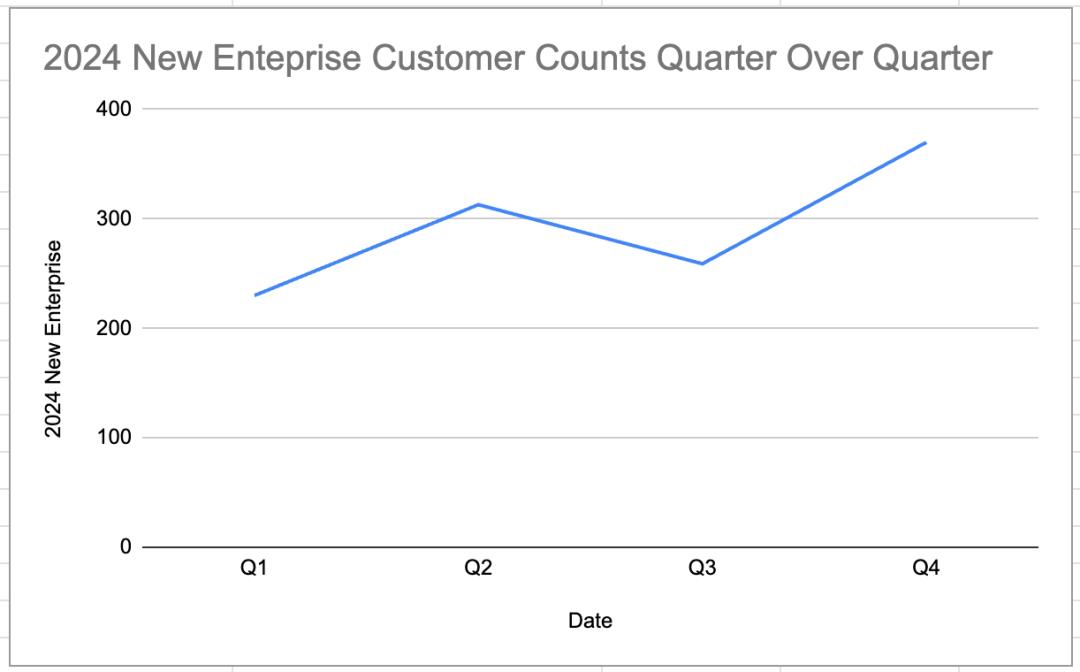

但是如果我们看每个季度的数据,那么波动就会小很多。

我们还可以与去年同期进行比较,以排除季节性因素,得出更加准确的判断。

但对于转化周期很短的线上试用业务(比如 14 天免费试用),我们就需要持续关注每双周的数据变化,以便迅速响应市场。

最后,我们需要结合业务的变化来解读数据。

比如最近加强了注册用户的身份认证,预期会发生的变化是 C 端用户中不合规用户的注册被挡住了,注册用户会减少,但是 trial 的转化率以及 trial to paid 的转化率会提升。

那假设数据呈现出来的结果确实也是这样的,即使注册用户数有波动,也符合预期。

所以理想的流程应该是:分析数据->设计实验->设计评估体系->上线实验->实验效果评估->进一步优化实验。

解读数据之后,最关键的一步就是行动。那么,数据又该如何有效地驱动我们的行动呢?

A - Action (驱动行动): 这个数字,能让我们立刻决策吗?

数据的最终价值在于驱动行动。一个理想的指标,应该在我们看到它变化的瞬间,就能清晰地知道下一步该做什么。

我们可以将指标的可行动性分为三个等级。

最理想的是单点可行动指标。

比如说我们推了某一个能够带来新客户的活动,如果本周数据大涨,我们可以立刻追加投入;如果未达预期,我们也可以立刻调整策略。它的反馈回路极短。

我们日常接触最多的是趋势可行动指标。

比如观察某个渠道客户的转化率和留存率,我们不能因单日波动而过度反应,而是需要观察连续多个周期形成的趋势来做判断。

最后是滞后验证性指标。

比如 LTV (客户终身价值),它能验证我们过去的策略是否正确,但缺点是反馈周期长。例如,当发现 LTV 趋势下降时,原因可能发生在半年前。

除了行动力,我们还需要避免副作用,因此我们还需要引入护栏指标(保护整体健康,避免单一优化带来负面效果的辅助性指标),来确保由数据驱动的行动是健康的。

以 AI 处理客服工单为例,我们的核心指标是提升“AI 处理工单的百分比”,但必须设立一个护栏指标,比如“客户满意度”。只有在客户满意度不下降的前提下,对核心指标的优化才是有意义的。

R - Reality-Check (现实检验): 我们看到的,是完整的真相吗?

在根据数据采取行动之前,我们必须进行最后一步:现实检验。

首先,我们要从关注单一指标到关注指标系统。

业务是一个复杂的系统,优化一个指标,往往会影响另一个指标。

比如,销售团队为了提升 ARR (Annual Recurring Revenue,年度经常性收入),转向规模更大的企业客户,这会导致 Pipeline 金额增加。但同时,Won Rate (赢单率) 可能会降低,Deal Cycle Time (成交周期) 可能会延长。

如果我们孤立地看效率指标,可能会得出悲观结论。但现实检验要求我们退后一步,如果最终获得的 ARR 增长更高,这可能就是一个值得的权衡。

其次,我们要关注短期增长背后的长期健康。

对于刚才案例中实现的高 ARR 增长,我们必须追问:这些新客户是健康的吗?他们会长期留存吗?

这时,我们就需要引入像 NDR (Net Dollar Retention Rate,净收入留存率) 或 LTV (Customer Lifetime Value,客户终身价值)这样的健康度指标来检验增长的可持续性。

最后,我们要警惕把相关性错当成因果性。

数据可能会告诉我们,“网站访问时长”越长的用户,“付费转化率”越高。但如果我们因此强制用户停留更长时间,很可能会适得其反。

因为真相很可能是:那些本身就有强烈付费意愿的用户,才愿意花更长时间浏览。

一个真正数据驱动的团队,会把数据洞察视为“假设”,并通过 A/B 测试等科学方法来验证假设,不断迭代。

总结:用 CLEAR 框架,让数据为我们赋能

让数据成为高效协作的催化剂,而不是沟通的障碍,关键在于团队能否共同遵循这套清晰的 CLEAR 框架:

Context (背景): 将指标与公司目标对齐,确保我们航向一致;

Language (共同语言): 建立统一标准,用同一种语言沟通,杜绝误解;

Evaluation (评估体系): 建立科学体系,正确解读数据背后的故事;

Action (驱动行动): 让数据驱动决策,并用“护栏指标”确保行动安全;

Reality-Check (现实检验): 始终保持全局视角和批判性思维,看到完整的真相。

希望这套 CLEAR 框架,能为你和你的团队带来启发。一起用专业、严谨、一致的数据语言,让每一个决策都有据可依,共同驱动业务走向更成功的未来。