低空经济是万亿市场还是概念炒作?

这个是小鹏汇天的陆地航母,内部搭载了一个非常小巧的飞行器,当你们一家旅行到郊外的时候,就可以坐上这个飞行器,从空中俯瞰地面的风景。

这辆飞行汽车预计售价在 200 万人左右,目前已经获得了大量的订单。

这一台是吉利旗下的飞行汽车,沃非长空AE200,在去年 10 月,它完成了首次公开试飞,计划在 2026 年完成投产,进入商业化运营。

市场预测,这家飞行汽车的售价在 300 万元人民币左右。这些飞行器非常炫酷,充满了未来感。很多人可能觉得这些都是属于土豪的大玩具。

然而,如果我说在未来几年内,他们也许将在我们日常生活中普及,在城市的上空中穿梭,你会相信吗?

2024 年号称是低空元年,从 3 月份开始,各地关于发展低空经济的政策就像雨后春笋一样冒了出来。

浙江省计划到 2027 年建成 15 个以上通用机场, 250 个直升机起降点,开通低空航线 500 条以上。

广东省计划到 2026 年低空经济的规模超过 3, 000 亿元,形成广州、深圳、珠海三个城市联动的低空。

江苏、四川、陕西、辽宁等 20 多个省份都制定了低空发展计划,要扶持飞行器制造企业大规模地修建低空机场。

同时,低空经济也成为了资本市场宠儿,从飞行器制造到低空基建,所有的板块都涨了好几倍。

飞行汽车这个玩意我们体感好像还是一个很遥远的事情,怎么一下子就要大规模应用了?

有人说低空经济将是一个万亿产业,市场空间巨大,也有人说低空经济根本就是一个炒作出来的概念,没有应用价值。这篇文章薛老板就来跟大家聊一聊低空经济。

一、低空经济到底是什么?

什么是低空经济?很多网上的专业解释都很模糊。我们换一个思路来解释就容易理解的多。

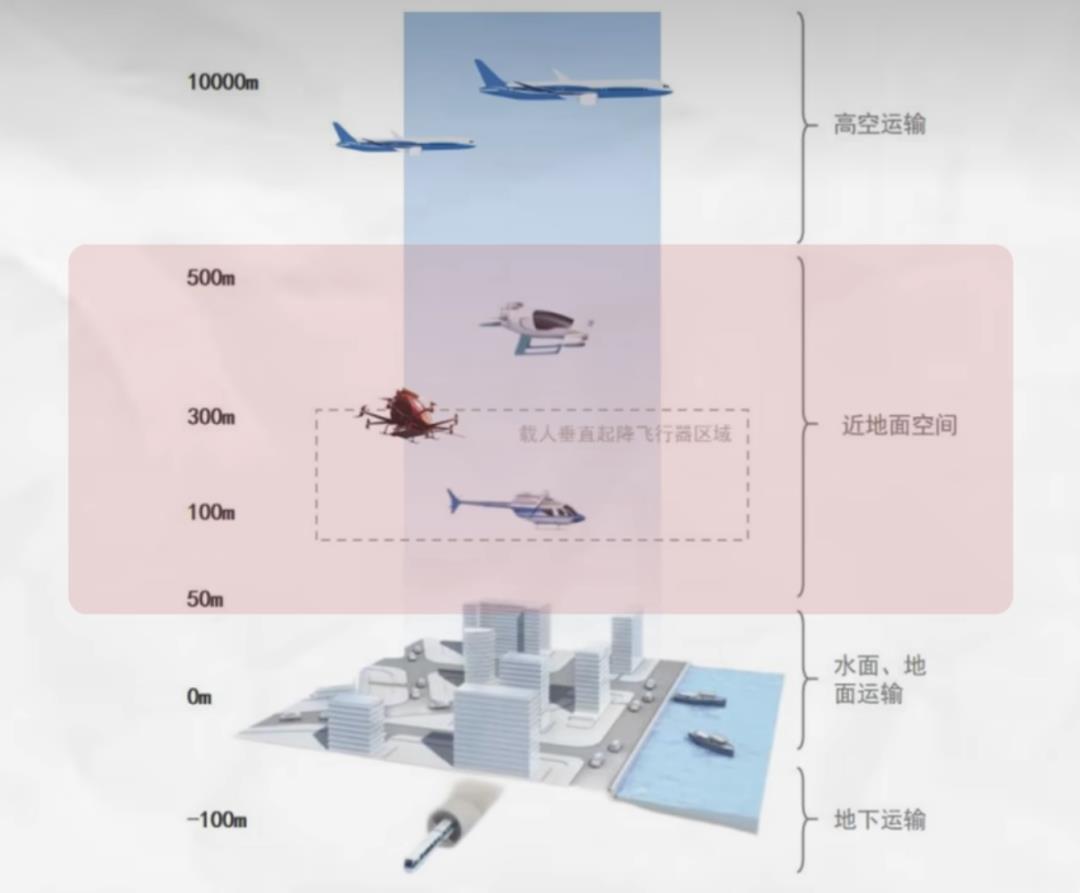

大家想,在万米高空上的客运飞机是什么啊?这个就是高空经济;在地面上的高速公路、铁路、船舶,这个就是地面经济;在地下的地铁,这个就是地下经济。

那什么是低空经济呢?显而易见就是在距离地面较低的空域,通常是 1 千米以内的交通运输生态。

我们生活的这个三维立体空间其实是没有被充分利用起来的,相较于高空、地面和地下低空,其实就是在这个垂直的空间中再开辟出来一层。

二、低空经济能不能落地?什么时候能落地?

那如果按照上面的定义去理解,低空经济的市场发展空间是非常大的,因为交通不仅仅是交通,它还是流量,是制造业,是基建,是贸易之间的桥梁。

但是低空经济的可行性我们还是得先打一个问号。

第一是需求的问题,在我们当前地面、地下、高空的组合下,已经可以满足大部分交通需求,再开辟出来一条低空交通网,有这个必要性吗?它的需求到底在哪里呢?它的空间还剩多少呢?

第二个是产品的问题,目前的这些低空飞行器到底是什么客户在买?他们的技术已经成熟了吗?成本已经下降到足够商业化了吗?

第三个是配套的问题,中国空管局会不会进行行业管制?有足够的飞机场停靠吗?

所以低空经济到底是一个巨大的风口,还是说只是一个昙花一现的概念呢?

三、低空经济的落地障碍

接下来我梳理了阻碍低空经济发展的三大障碍,逐一分析刚刚讲到的三个问题,把这些问题讲完了,低空经济能不能落地,什么时候能落地也就讲清楚了。

去美国旅游或者在一些影视作品中,我们经常可以看到各种小型飞机到处飞,但是在中国却几乎看不到,甚至飞个大疆无人机都各种管制。

这时候我不禁对美国的这个空管系统产生疑惑:小型飞机不会受到管制吗?他们的飞机停在哪?有足够的基础设施来支持吗?

所以我就去查了一下,发现美国在空域管理方面确实是比较松弛。

美国 85% 的空域都是民用空域,只有部分的限制区和禁飞区是属于军管的。

在中低空领域,飞行员是不需要专门向管制部门办理飞行申请的,只需要在起飞的时候用无线电告知一下他的飞行计划和航线即可。

而根据我国的通用航空飞行管理条例,我们国家实行的是空管、空防合一的空域管理体系,以军用为主,民航日常使用的空域面积大约占比只有32%左右,所以我们是几乎看不到什么土豪开私人飞机这种事情的。

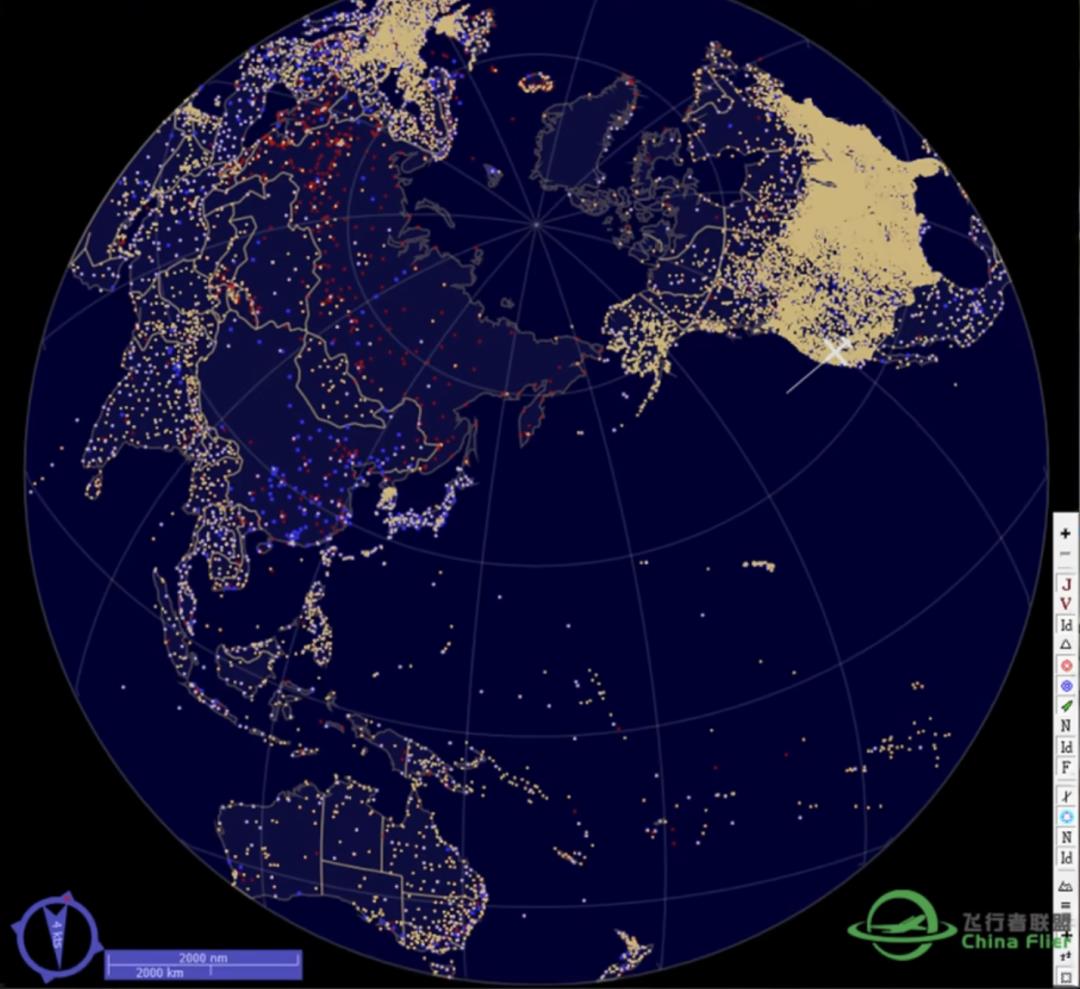

当然我们从地图上来看全球机场分布,可以发现美国的机场分布非常的密集,截止 2022 年末,美国拥有机场 19, 000多个,其中有 5, 000 多个是公共机场, 14, 000 多个是私人机场。

而截止 2022 年末,中国的通用航空机场只有 399 个,其中大部分都是大型的民用机场,所以要发展低空经济,我们首先需要相应的机场设施配套,而机场设施配套的建设,空域改革又是一个先决条件。

2023 年 12 月,我国空管局发布了国家空域基础分类方法,参照国际经验划分出了非管制的空域。

根据飞行器的性能、空域环境、空管服务等等因素,把空域划分为了A、B、C、D、E、G、W等7类,其中 G 和 W 这两个低空的领域就是非管制的空域,这样一来,近地面空间的飞行器就可以合法使用了。

因此有人说 2024 年是低空经济元年,其中的关键就在这里。

俗话说,要想富,先修路,要想开飞机,就得先修机场。低空基础设施的建设拉开了帷幕,于是就有了我们看到的 20 多个省份发布的低空发展规划。

不过机场修好了,有没有适合低空的飞行器可以用的?这是第二个问题。

目前全球唯一取得了型号合格证TC、单机适航证AC和生产许可证PC的飞行器的制造厂商只有亿航智能,它的飞行器是采用了这种多旋翼机型,也就这种大号无人机。

这种结构的优点在于技术实现的难度相对比较低,非常的灵活,可以在狭小的空间内垂直起降,具有稳定性。

但是我们也可以发现它和一般的飞机相比是没有机翼的,那这样的设计就会存在一定的缺陷。

首先它不能像传统飞机那样充分地利用空气动力学,所以它的飞行速度是比较慢的。时速也顶多就在 100 公里每小时出头,而传统大型客机它的时速是可以达到上千公里每小时的,直升机的悬停速度基本上也可以达到五六百每小时。

第二个问题就是它没有办法滑行,只能纯依靠电池续航。一旦没电就不能飞了,所以对电池的续航能力非常依赖。

大家试想一下:如果现在是你在天上开着一辆飞行汽车,是不是电量低于50%,就会感到焦虑了?

所以它的续航可以说是非常不够,本来这个东西的续航就只有 30 公里(亿航智能2025年的续航里程),再加上这个电量焦虑的问题,肯定是不可能开到一直把电量用完,所以我们只能给他打八折,它实际的续航也许只有20多公里。

注意,这还只是单程,如果你是想要飞来回,那么就只够你飞 10 公里。

速度慢,续航里程短,你说它能干嘛?

除了在景区上空点对点近距离飞一飞,我们设想的一些什么医疗救援、消防灭火,什么跨城市之间的交通路线等等,压根就使用不了。

如果想要提高续航里程,必须上固态电池!

而根据目前各大电池厂商的规划,固态电池开始量产商用的时间大概是在 2028 年左右,虽然在未来两年半固态硬盘就可以开始量产装车了,但是成本太高,经济性是一个问题。

那另一种办法就是改进飞行汽车的设计,给它加上一个机翼,这个就是复合翼的方案,在飞机垂直起降的时候可以依靠几个旋翼来提供升力。

这个跟刚才的那种大型无人机是一样的,而飞到了一定的高度,在平飞巡航阶段就可以靠机翼和推进系统来作为动力了,这一来飞行汽车的速度和续航都可以得到明显的提升。

从目前国内外正在设计的机型来看,续航可以到达 250 公里以上,巡航速度也可以上到 200 公里每小时,所以这也是目前最主流的设计路线。

如果未来飞行汽车开始普及,应该就主要是以这种造型多,不过它仍然是有一个比较明显的缺点的:那就是载重不太够,只能载 200 ~ 300 千克,也就说载两个成年人就差不多了,所以即使在未来量产了,它的使用场景还是比较有限的。

目前这些飞行器主要都还处于型号合格证和适航证审批的一个阶段,距离他们拿到生产许可证以及开始商业化运营至少还需要两年多的时间。

全球目前唯一取得三证的具备商业化条件的仍然只是我们前面说的亿航智能(多旋翼机型)。

所以在短期内,即使低空的基建配套已经搞好了,也暂时没有那种可以拿来大规模商用的飞行器。

那我们现在再退一步,就算机场已经造好了,具备产品力的飞行器也造出来了,但是这个东西它有没有真实的需求场景?低空真的是有必要性和经济性的吗?这是我们要思考的第三个问题。

我们先来审视一下目前的交通体系里面是否有低空的一席之地,或者说如果要开辟这个低空的生态,它最适用于什么场景?

先问大家一个问题:你觉得在城市里面 50 公里以内,什么交通方式是最快捷的?

以北京为例,最方便快捷的方式肯定是地铁,因为北京的地铁网四通八达,基本上一个半小时以内也就可以到达绝大部分的地方。

而路面上开车它还会堵车,而且道路是弯弯绕绕的,所以开车的效率其实比地铁更低。

那如果在 50 公里以上, 50 ~ 200 公里的距离,这个时候应该就是开车更方便了,因为城市的地铁线不会延伸到这么远,只会在主城区,如果有车的话,去周边 200 公里以内的地方就是最方便的。

那如果要去到更远的地方,如果要去 400 公里以外,这个时候是高铁最方便的,因为高铁的速度可以达到每小时 300 多公里,平时开车需要三四个小时的地方,坐动车一个小时就到了。

当距离超过 400 公里的时候,基本上高铁就是首选。当然了,飞机是更快的,但是在这个距离上乘坐飞机就有点大材小用了,登机前的准备时间可能比你在路上花的还要久,而行驶的距离一旦超过 1, 000 公里,那飞机几乎是最佳选择。

所以我们来想一下,如果要开辟出低空经济这一层空间,它能用在哪里呢?它的定位是在什么地方?

通过上面的分析,我觉着低空经济大概率是用在 400 公里以内的中短途交通,或者中短途的货运。因为它比汽车更快,在空中的路线是可以直来直往的,可以快速通行。

而且相比于开车,这个低空的风景它是别具一格的,所以这个定位应该是低空最具有竞争力的地方。

比如说在 2024 年,深圳和珠海之间开辟了一条低空航线,从深圳蛇口邮轮母港到珠海九洲港码头。

直线距离约 55 公里,只花了 20 分钟,而这段路如果是平时开车去,车程差不多需要 3 个小时,路上的过路费和油钱加起来差不多要两三百,而这条低空航线预计在规模化运营后,票价是每个人 200 块钱,其实这个成本跟开车是差不多的,但是它在效率和体验上就要强多了。

今年年中广州还要开辟一条到香港的低空航线, 9分钟就可以到白云机场, 26分钟到香港机场,打个飞的是非常便捷。

另外除了载人以外,这些飞行器也可以载货。大家可以把适用的场景打到评论区,一起交流。

当然除了交通和货运以外,低空飞行器可能在某些地方存在一些刚需,比如说消防领域、医疗抢救和旅游景区等等,但是这些场景的市场空间其实挺小的。

所以说低空经济这个市场空间要打开,最主要的还是要把目光放在公共交通航线和物流上。

而目前我们的低空飞行器暂时是无法满足这两个需求的,因此我们来总结一下,就是发展低空经济:

首先需要机场的配套设施基础,但是打好了基础不一定就能发展起来,因为暂时还没有能用的飞行器。

而即使飞行器造出来了,需求端能不能撑得起来,这个市场也要打一个问号,低空经济要发育起来,是基础配套、产品力和市场需求三者合力的结果。

四、低空经济的现状及何时爆发?

那这个低空经济什么时候可以真正地爆发呢?我们又应该如何看待现阶段的地空产业呢?

我觉得当下的情况可以类比一下 2014 年的新能源车产业,在当时我们国家每年的新能源车销量不到2万辆。

2014 年7月,国务院为了推广新能源车,宣布对纯电和混动汽车免征车辆购置税。

2015 年,财政部等四部委推出了对新能源车补贴,纯电续航超过 250 公里的新能源车,每辆车补贴 4.4 万元。续航 150 公里到 250 公里之间的,每辆车补贴 3.6 万元。

放在今天,我们随便拖哪家车企的电车出来,续航基本上都可以达到 250 公里,这个补贴的力度大伙可以感受一下。

在政策的大力补贴之下, 2016 年新能源车的销量从 1 万多辆飙升到了 50 多万辆。

我们国家一年的汽车销量接近 2, 000 万辆,虽然这 50 万辆在当时不值一提,但是行业确实从 0 到 1 开始起步了,由于基数比较低,即使整个行业没有真正的爆发,但是在当时也是实现了产业的大规模增加的。

比如说在 2015 年之前,锂电池的需求基本上就只是 3C 消费电子要用到。

而到了 2016 年,新能源车所需要的动力电池已经跟 3C 电子一样多了,整个产业翻了一倍,当年也有很多锂电池和汽车零部件的企业,市值是翻了 5 倍之多。

产业真正的爆发是在 2020 年!

为了刺激疫后经济复苏财政,政府把新能源车的补贴延长了,同时真正具有产品力的车开始出现了,外资车里面有从 40 多万降价到 20 多万的特斯拉model 3,国内的车里面有比亚迪、新势力中有蔚小理。

很多爆款的产品开始涌现出来,并且充电的配套也逐渐齐全,这个时候新能源车的渗透率才开始快速提升。

在两年的时间内,新能源车的销量从 100 万辆出头就飙升到了接近 700 万辆,在 2024 年就达到了 1, 000 多万辆,占据了汽车市场半壁江山。

而低空产业现在的处境,我觉得跟 2014 年左右的新能源产业是非常相似的,同样是政策扶持,同样是产业刚刚起步,正处于一个从 0 到 1 的过程,但是它的产业基础配套设施还远远不够飞行器的产品力。

而需求端大家都还在观望。真正的大规模商业化爆发出我们想象中的那个低空星辰大海,在最近两年肯定是不现实的。

根据各省规划,各家飞行器制造厂商的取证进度以及固态电池量产时间,我推测这条产业要实现真正的商业化,类比于新能源车2020年这种爆发的节点至少需要等到 2030 年。

不过我们刚刚也说了,产业从 0 到 1 的过程,由于基数较低,其实本身也就是一个比较大的风口。

比如说目前确定性最高的应该就是低空的基建,那么机场设计规划、雷达、空管、信息通信设备、导航系统等等低空需要的基础配套设施,应该会率先迎来订单的爆发。

其次是低空飞行器的制造,目前亿航智能飞行汽车已经交付了 130 多架了,未来的意向订单有 1, 000 多架,主要是以地方政府和旅游景区为主。

对于很多飞行器的制造商以及零部件厂商来说,这两年就是订单从零起量的过程。

比如飞行器的主机、发动机、电池系统、导航系统、碳纤维材料等等业绩应该都会迎来大幅的增长。

第三个机会就是低空运营商,也就是买了飞行汽车准备项目的,比如说旅游景区或者说低空航线。

这两年我觉得运营商暂时还不太容易实现一个平衡,所以说它的产业机会应该是落后于基建和飞行器的。

看到这里,相信你对低空产业的发展逻辑已经了然,对于当下所处的阶段以及什么时候可以落地也已经了解了。

后续薛老板会持续跟踪低空经济的最新进展,也会进一步分析低空的基建产业链以及低空飞行器的制作产业链。