导读:前端时间在工作的时候,我做了一个调研:“现在公司是否有开始布局AI的产品与功能没。”结果仍然有一半以上的公司都没有做AI,还有30%的产品经理认为现在的AI功能都是泡沫,要真的做AI还要观望再说。

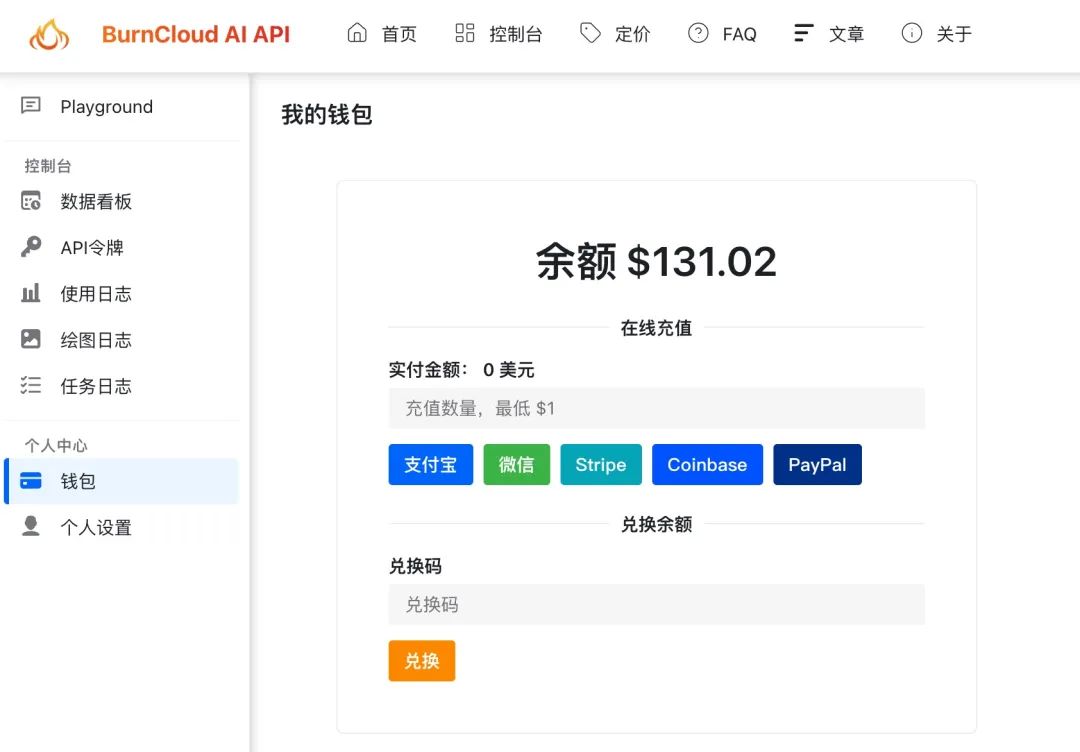

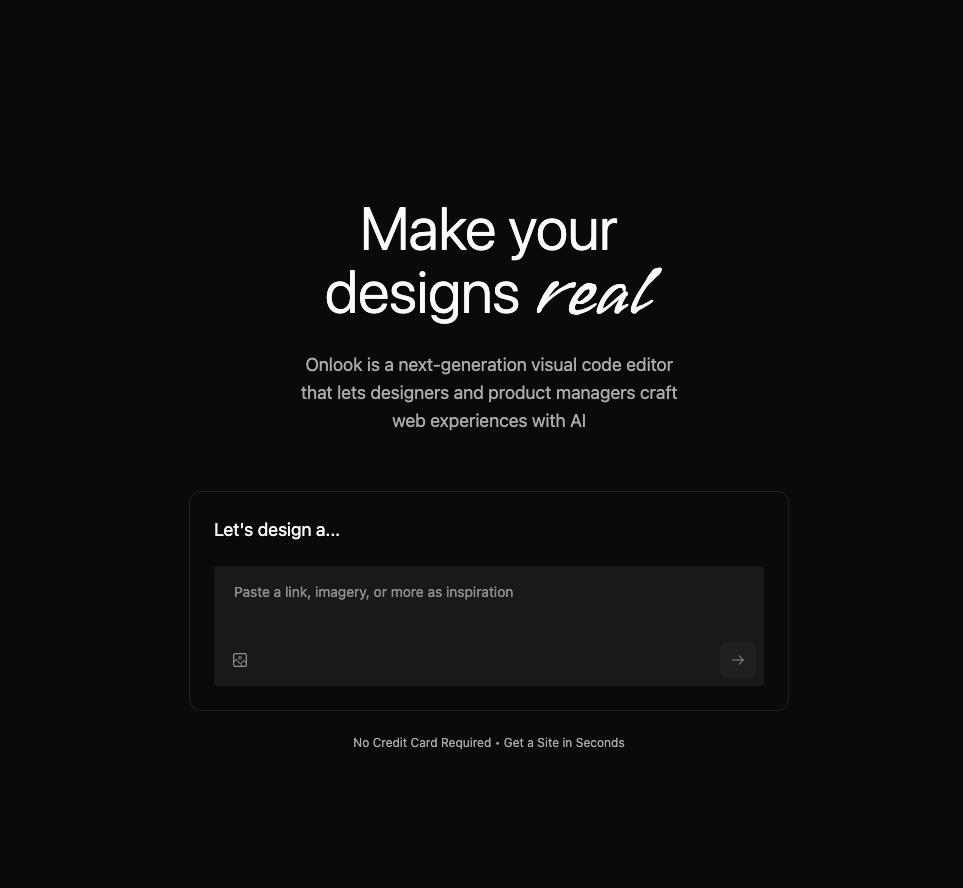

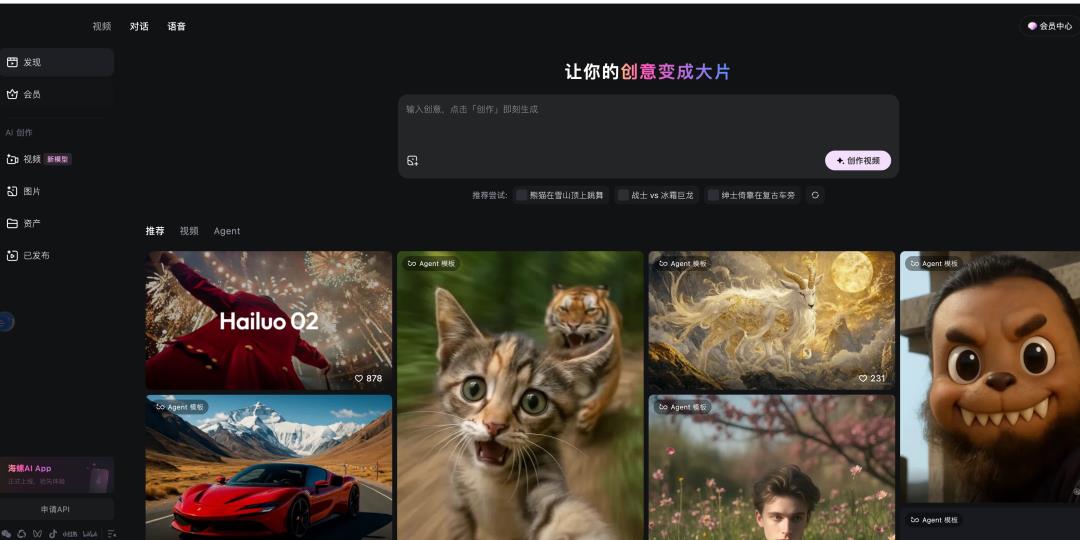

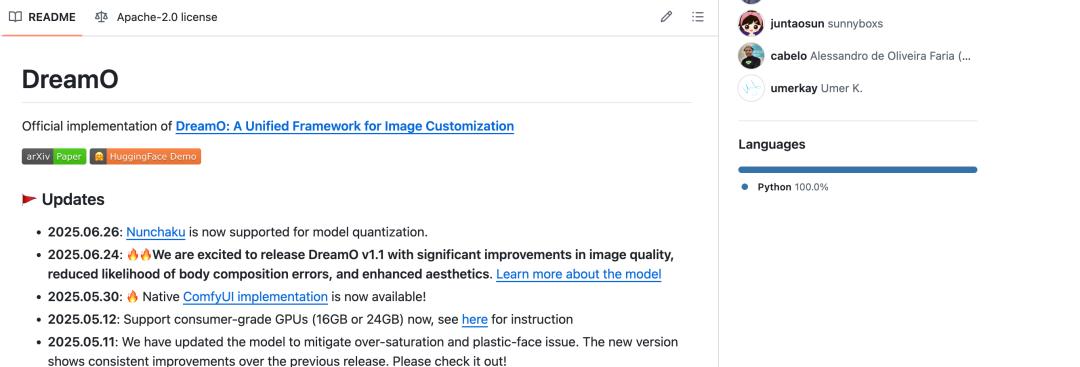

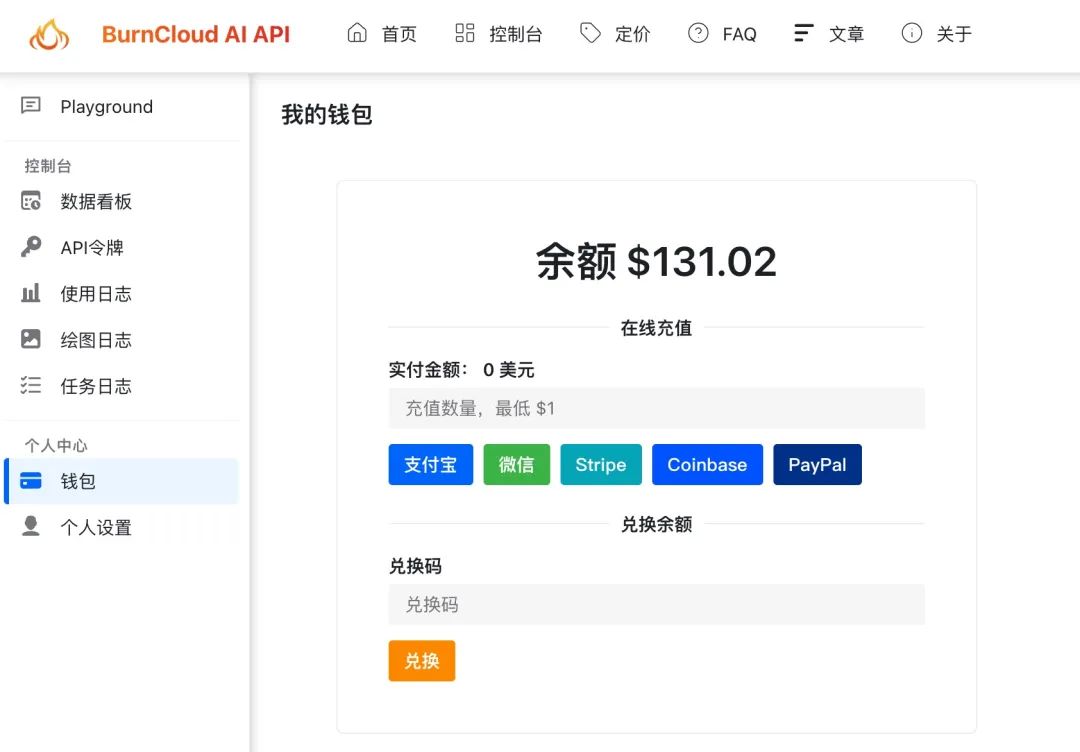

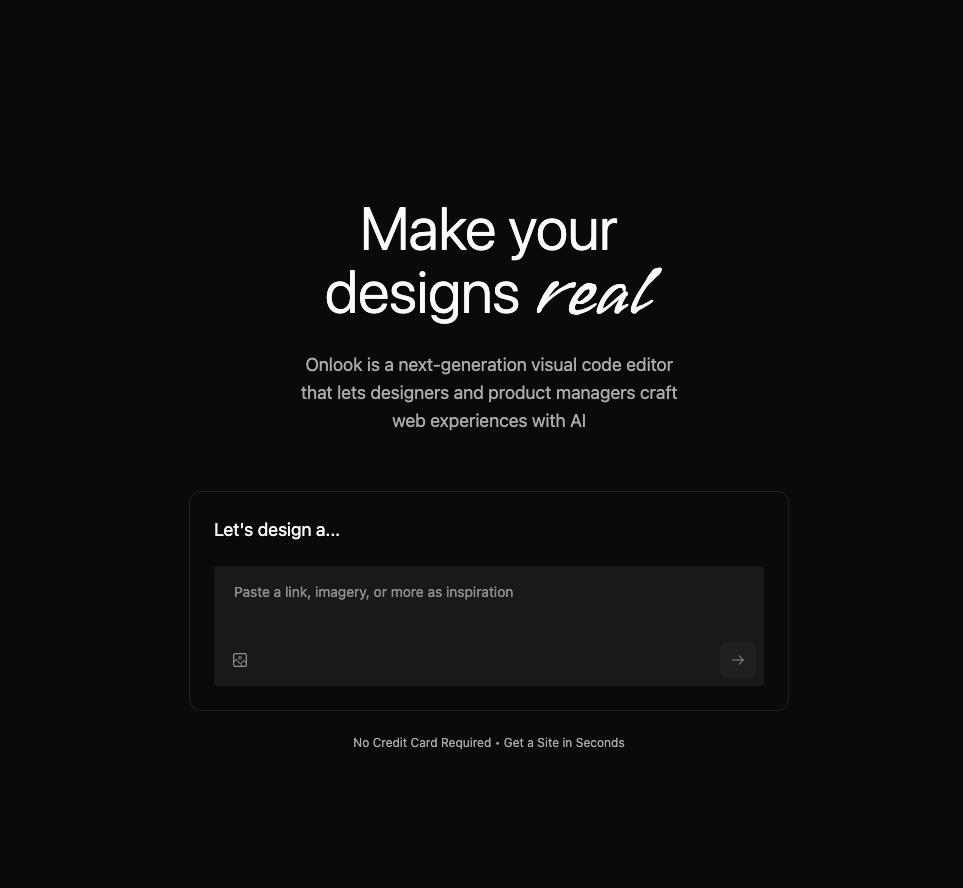

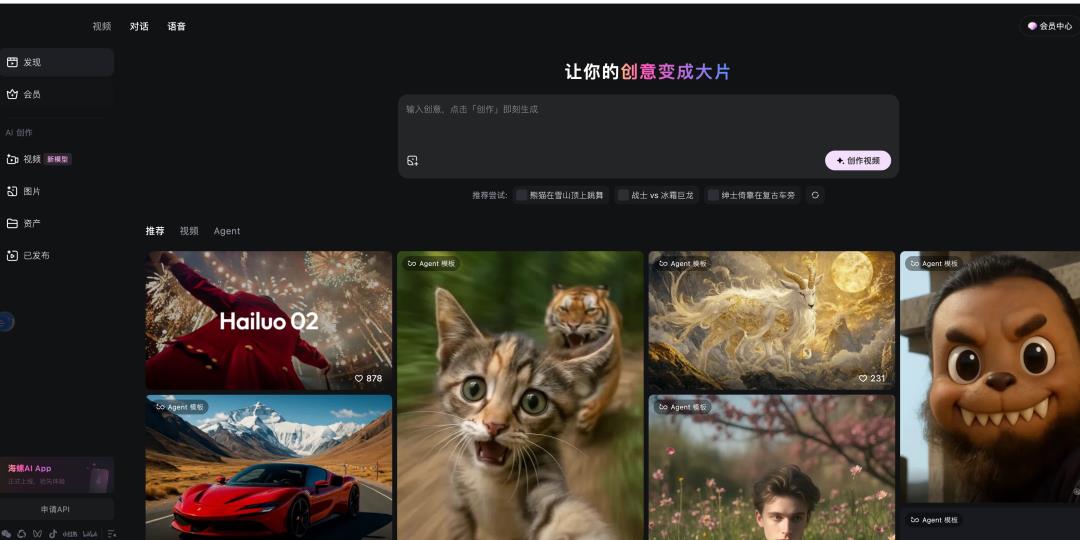

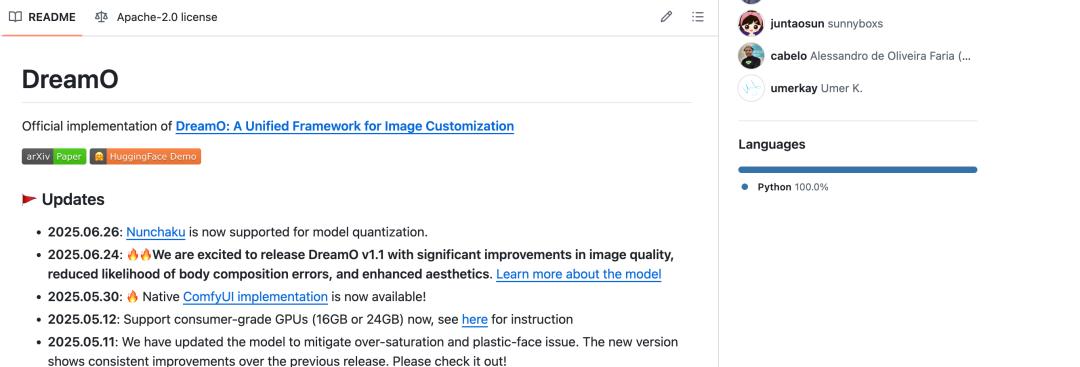

听到这里,我就发现说AI没用的同学,仍然都没有付费使用过CHATGPT或者其他的AI付费Agent工具。因此自己的工作效率就没有得提升,无法感知到AI的具体应用场景变化。AI产品的研发,首先有2种:API调用与本地化部署通过充值主流模型token来完成,比如现在用硅基流动对接,就可以获得几十个付费模型,但如果产品定位是面向国内用户的产品,就需要调整策略去调用国内模型,否则就可能面临模型没有备案,应用产品下架的问题。当然现在API调用,多数情况是会考虑调用国际主流模型,因为免费开源的模型即使是DEEPSEEK,现在使用率也下降了3%左右,难以让native AI产品达到更好的效果。相比于API调用,本地化部署也是一种选择。不过就高成本了,因为这会需要电费、固定位置、网络、以及机房或机柜的建设,一般企业在砸几十万的成本才会构建出基础门槛,先有AI的基础设施,再说投入研发人员资源,才可能看到效果,这个是相对较成本高的。所以说AI产品经理现在很少或者做的都是非常基础的功能性模块,因为对于团队如果没有AI研发资源来说,这个就几乎不能做。也就只能停留在幻想中,或者PPT里面。有了产品框架之后,先迭代出一版native的AI产品,产品闭环了,即使有幻觉的情景,至少产品能够跑通,也算AI产品经理的里程碑了,可什么样的产品框架才是Native的产品设计方案呢。如下是前段时间我一直力推的产品经理原型设计与前端可视化编码平台Onlook的产品框架,以对话框输入开启核心功能使用还有最近很火的MiniMAX,通过对话交互设计与入口完成产品,完成视频生成,再以此类推,可以看到所有的Native的AI产品入口以聊天输入框的方式输入。输入框加上附件与文本形式是现在native AI产品的统一入口,背后就是产品经理设计的逻辑,通过Prompt或RAG来完成与调用其他工具来完成。除了对话输入框,还有不少基于LLM推荐的内容来做展示,可以根据用户个人账户信息以及往期对话内容做推荐,是现在Native AI的功能最大化配置。上传附件这些功能、图片展示都是Native的AI功能,上传附件的功能以及文本编辑器成了最重要的功能。对话框构建成了AI功能的前端组成部分,AI产品的功能转型阻碍是其他部分,即使前端成本开发复杂,而模型的运行成本、微调成本、以及研发人员工种占比变化都对现在的科技公司是一个冲击,现在AI的科技公司仍然还是以Java、VUE等运行,但如果要做AI,就势必会有Python工程师,因为Python的开发工作量占比非常高,相关语法、工具与逻辑都是Python为主。如下是字节跳动的DreamO,可以将图片融合生成一个AI框架,算法100%Python语言你看到任何开源的AI项目,也都离不开Python语言,就比如我们前段时间说的Dify,也是以Python作为基础。传统的开发语言几乎无法在AI产品里发挥出作用,调用已经训练好的API是无法构建一个用户长期可以用的产品,因为你的业务是核心竞争力需要匹配训练的AI。而一个科技公司淘汰以往的技术栈,这本身就是一个阻力。让以往的技术站学习AI开发所需要的Python语言,也是一个非常明显的阻碍。所以你可以看到,即使是腾讯、阿里大厂的团队,都是利用AI中台的概念赋能给各个BG完成AI能力,而不是各自构建AI能力,普通的BG要是都投入使用,就资源浪费了。所以,还在把AI当做泡沫的产品经理以及公司,应该辞退或消失。