如何画出让论文导师眼前一亮的「技术路线图」?

宝子,你的毕业论文开始写了吗?有在为开题报告里那张技术路线图发愁吗?如果你正觉得千头万绪,不知从何下笔,那正好,你离一份让导师频频点头、让研究思路豁然开朗的导航图,只差这一步之遥了!

如果把论文写作比作一场未知的科研探险,技术路线图就是帮你避开弯路、精准抵达目标的导航图和说明书!

接下来,围绕技术路线的含义、构成要素、绘制原则、学科适配建议及模板案例展开,为大家分享一份简洁实用的实操指引,助力各位高效搭建贴合研究实际的技术路线图。

技术路线图远非一份简单的流程图,它是整个研究项目的灵魂与骨架,是研究者系统性思维和科研规划能力的集中体现。

论文技术路线图的构成要素是其实现逻辑可视化、流程可落地的核心支撑,这些要素相互关联、层层递进,共同搭建起从研究起点到最终成果的完整路径框架。

一个完整的技术路线图通常包含以下几个核心要素:

1、研究目标与核心问题:路线图的起点和终点,所有技术活动都应围绕解决核心问题、实现研究目标展开。

2、研究阶段划分:将整个研究过程划分为几个清晰的、逻辑连贯的阶段。

3、关键技术/方法:在每个阶段中,具体采用什么技术、算法、工具或方法。

4、数据流程:展示数据是如何在各个阶段被采集、处理、分析和使用的。

5、预期成果:在每个阶段或最终,期望得到什么样的输出。例如:形成文献综述报告、获得性能对比图表、撰写论文初稿。

6、验证方法:如何证明你的研究结果是有效的、可靠的。例如:通过交叉验证、使用假设检验等。

论文技术路线图的绘制并非简单的流程罗列,其核心原则是为研究逻辑提供可视化保障,分享几个绘制原则:

逻辑清晰:各环节之间要有明确的因果或递进关系,前一步是后一步的基础。

重点突出:突出你的创新点和技术难点在哪里。

可行性:所选择的技术和方法应该是你具备条件或能够学习掌握的。

可视化:尽量使用框图、流程图等形式,避免大段文字,做到一目了然。

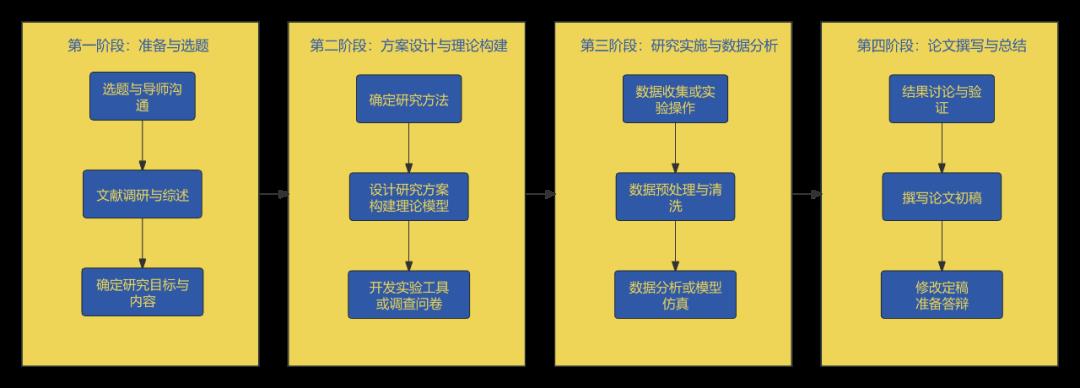

对于毕业论文,最推荐使用 “阶段-任务”的混合式框架,因为它结构清晰,逻辑严谨,能很好地体现你的工作量和研究思路,主要分为以下四个阶段:

第一阶段:准备与选题(立项阶段),这个阶段主要是明确要研究什么,并证明其价值。

主要任务:

1、选题与问题提出:通过与导师沟通、观察实际现象、阅读前沿动态,初步确定研究方向和一个具体、可解决的问题。

2、文献综述:检索中英文数据库,阅读高水平期刊论文、学位论文,撰写文献综述报告,总结前人研究成果,找出研究空白,从而确立自己研究的创新点。

3、确定研究目标与内容:用1-2句话精炼概括论文最终要达到的目的,然后将目标分解为2-4个具体的研究子内容。

这个阶段的预期成果是:完成开题报告。

第二阶段:方案设计与理论构建(设计阶段),这个阶段主要是明确怎么研究,设计出具体的技术方案。

主要任务:

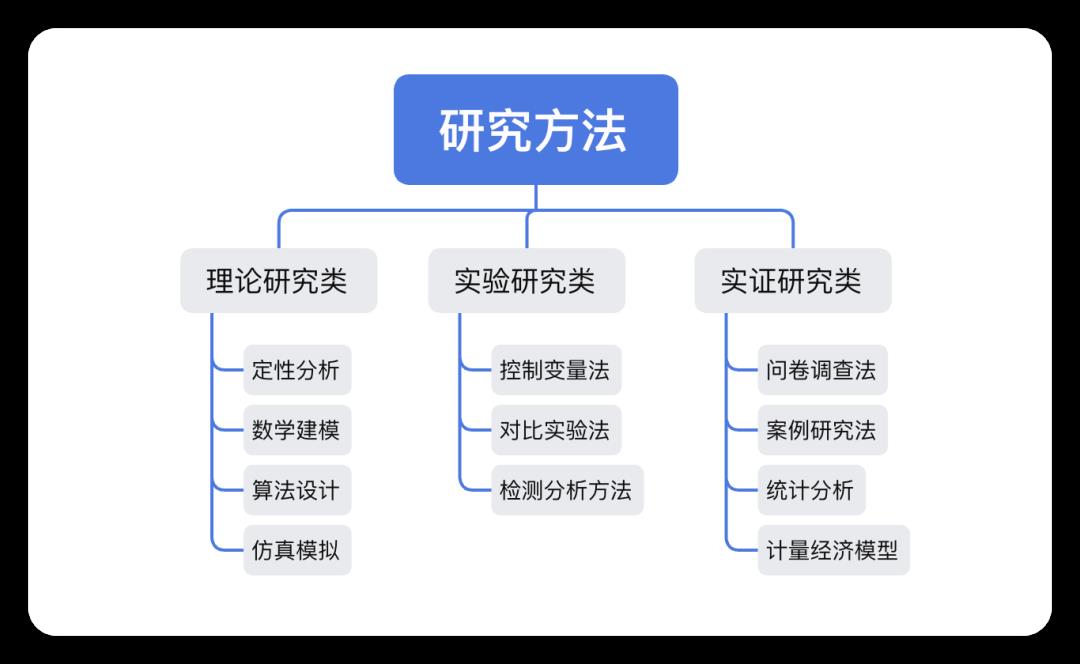

1、确定研究方法:分为理论研究类、实验研究类和实证研究类三类。

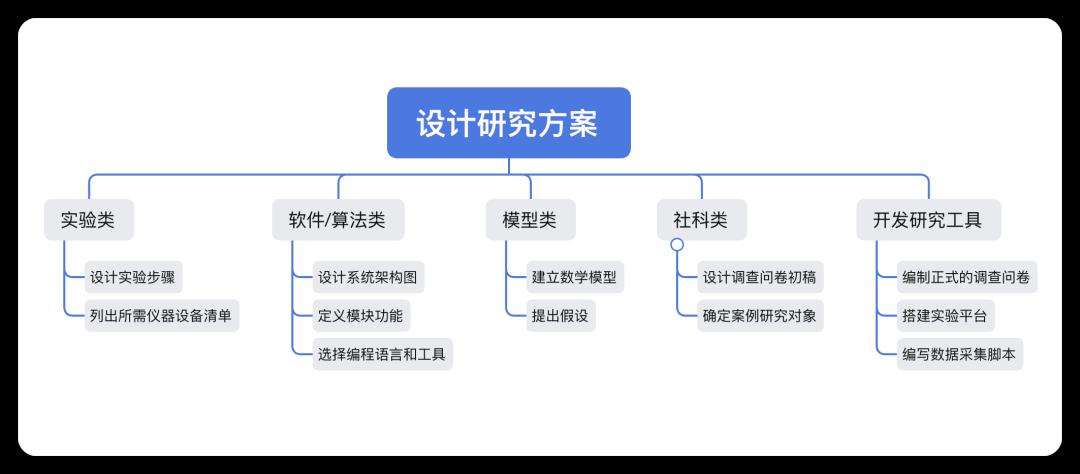

2、设计研究方案/构建理论模型

这个阶段预期会产出这些成果:详细的研究方案、实验设计书、问卷终稿、理论模型或系统架构图。

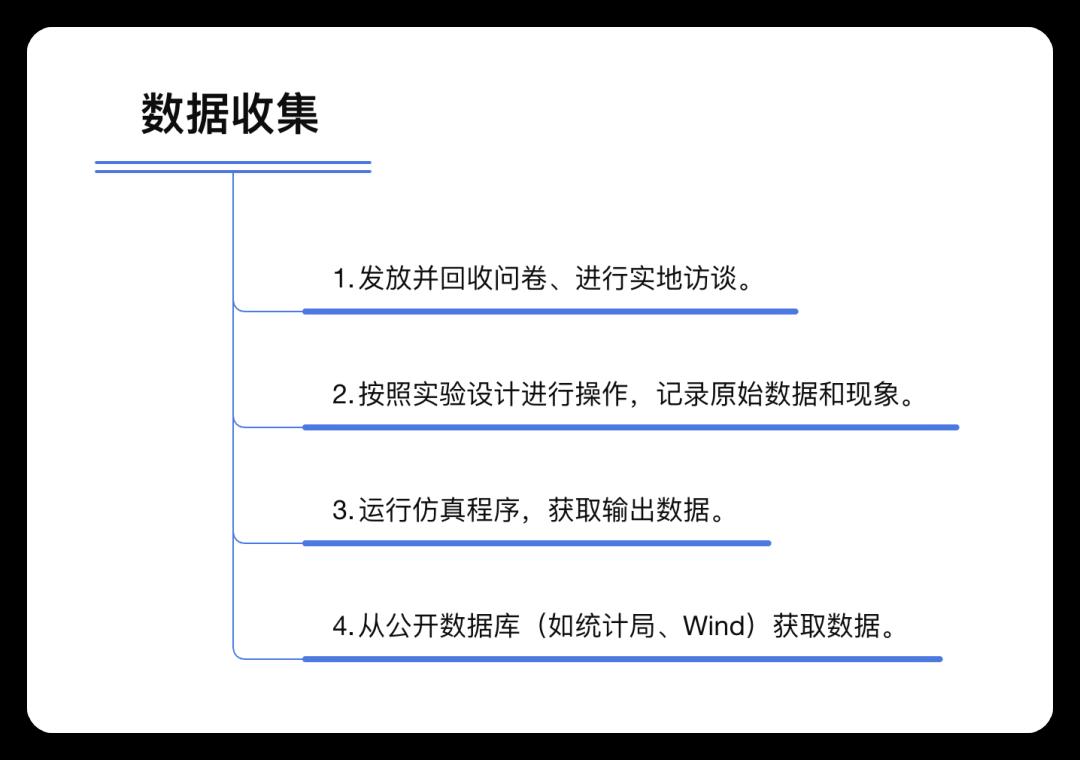

第三阶段:研究实施与数据分析(执行阶段),这个阶段主要是获取并处理数据,得到初步结果。

主要任务:

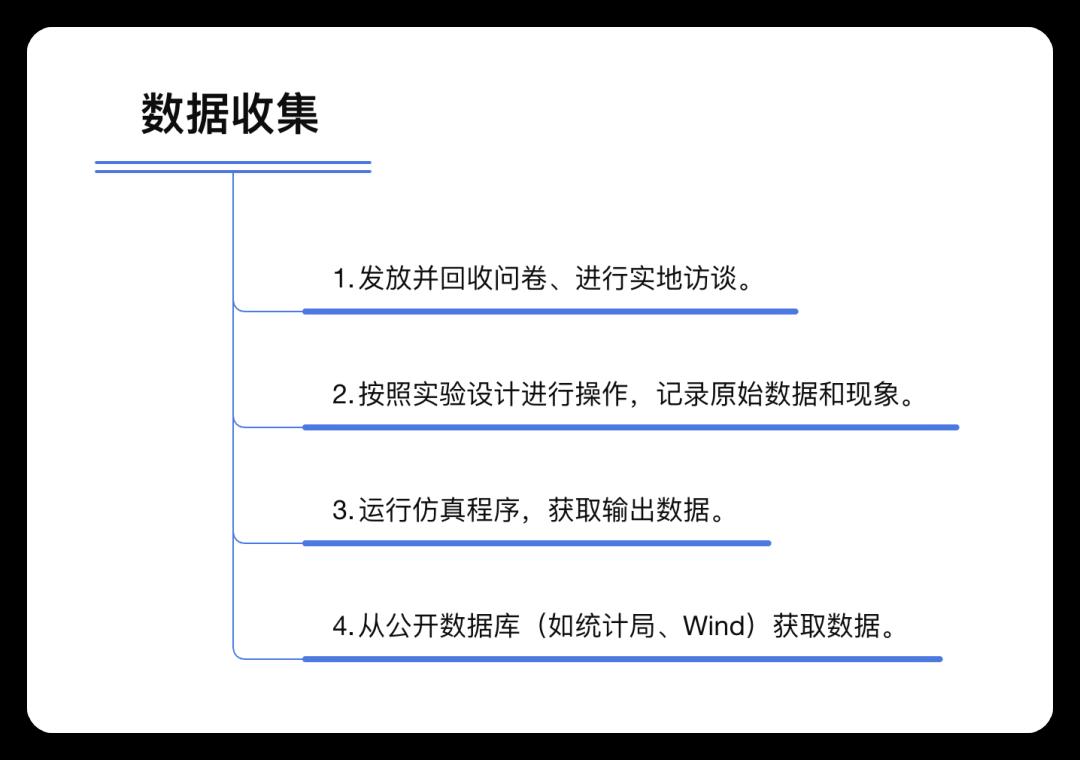

1、数据收集/实验操作

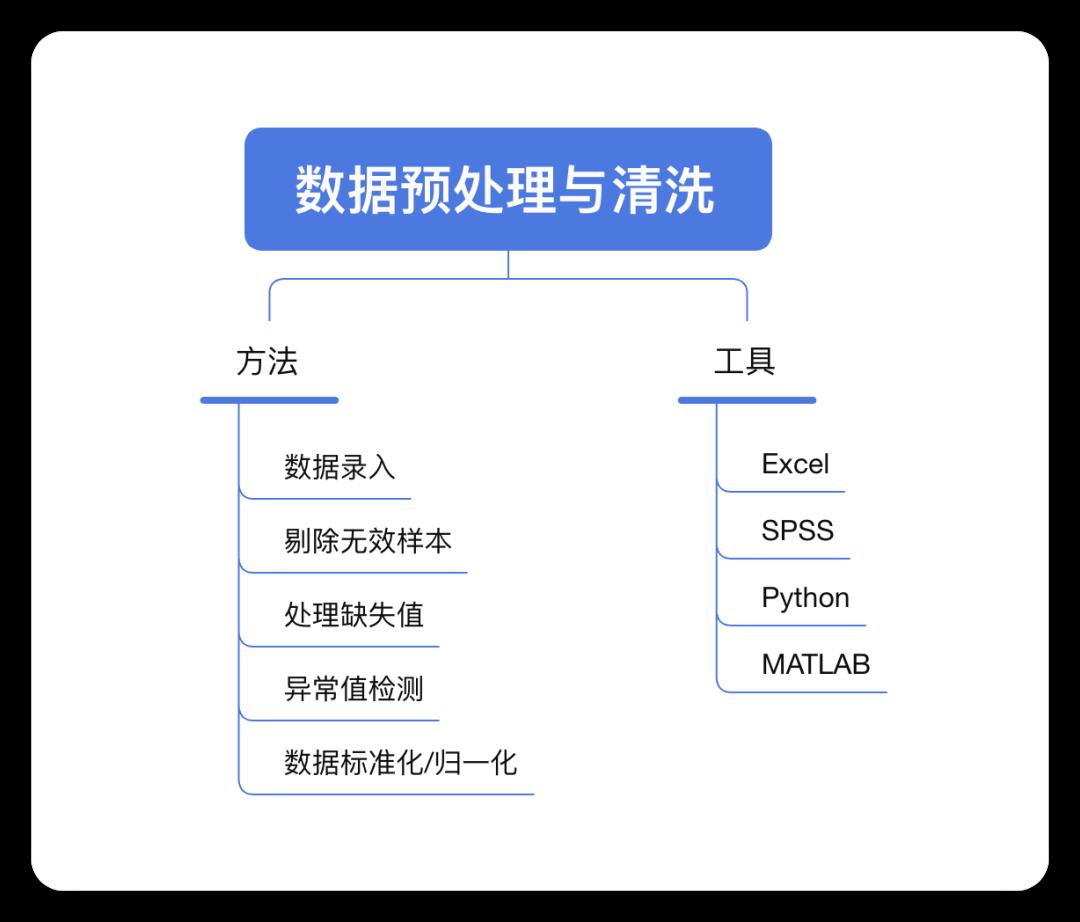

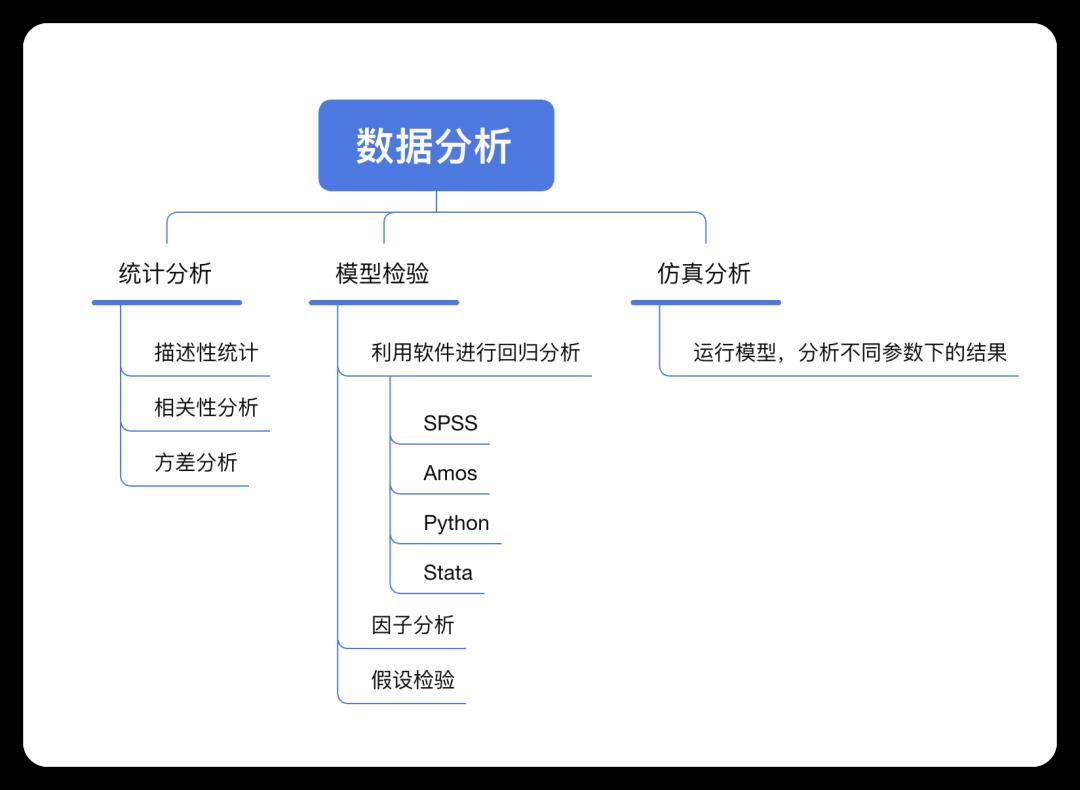

2、数据预处理与清洗

3、数据分析/模型仿真

这个阶段会产出:清洁的数据集、图表、初步的统计分析结果、模型运行结果。

第四阶段:论文撰写与总结(成果阶段),这个阶段主要是总结研究成果,形成毕业论文。

主要任务:

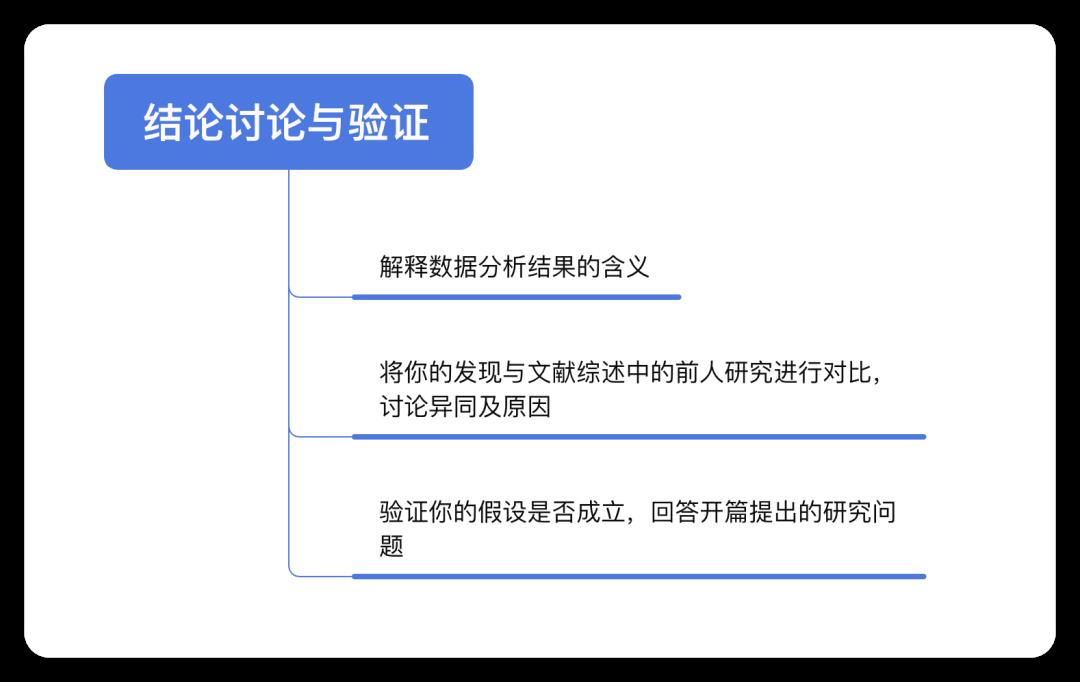

1、结果讨论与验证

2、撰写论文初稿: 按照学校规定的格式(绪论、文献综述、研究方法、结果分析、结论)撰写全文。

3、修改定稿与准备答辩:在导师指导下修改论文、查重、降重、格式排版、制作答辩PPT,准备答辩讲稿和可能的问题。

这个阶段就是论文的最后阶段,会完成最终版毕业论文、答辩PPT、顺利完成答辩。

不同学科的研究对象、方法逻辑与产出标准存在本质差异,理工科侧重实证验证与技术落地,文科聚焦理论建构与逻辑论证,交叉学科强调跨域方法融合,这就要求技术路线图在流程重点、环节设计与工具选择上针对性调整。

以下结合各学科研究特点给出具体适配建议,希望能帮助大家避开通用模板滥用的误区,让技术路线图真正贴合学科研究实际、精准服务研究推进。

1、理工科:重点突出实验设计→变量控制→数据采集→模型搭建→结果验证的技术链条。

2、文科:侧重文献梳理→研究假设→调研设计→数据编码→结论提炼的逻辑流程。

3、交叉学科:整合两类方法,明确不同阶段的技术侧重。

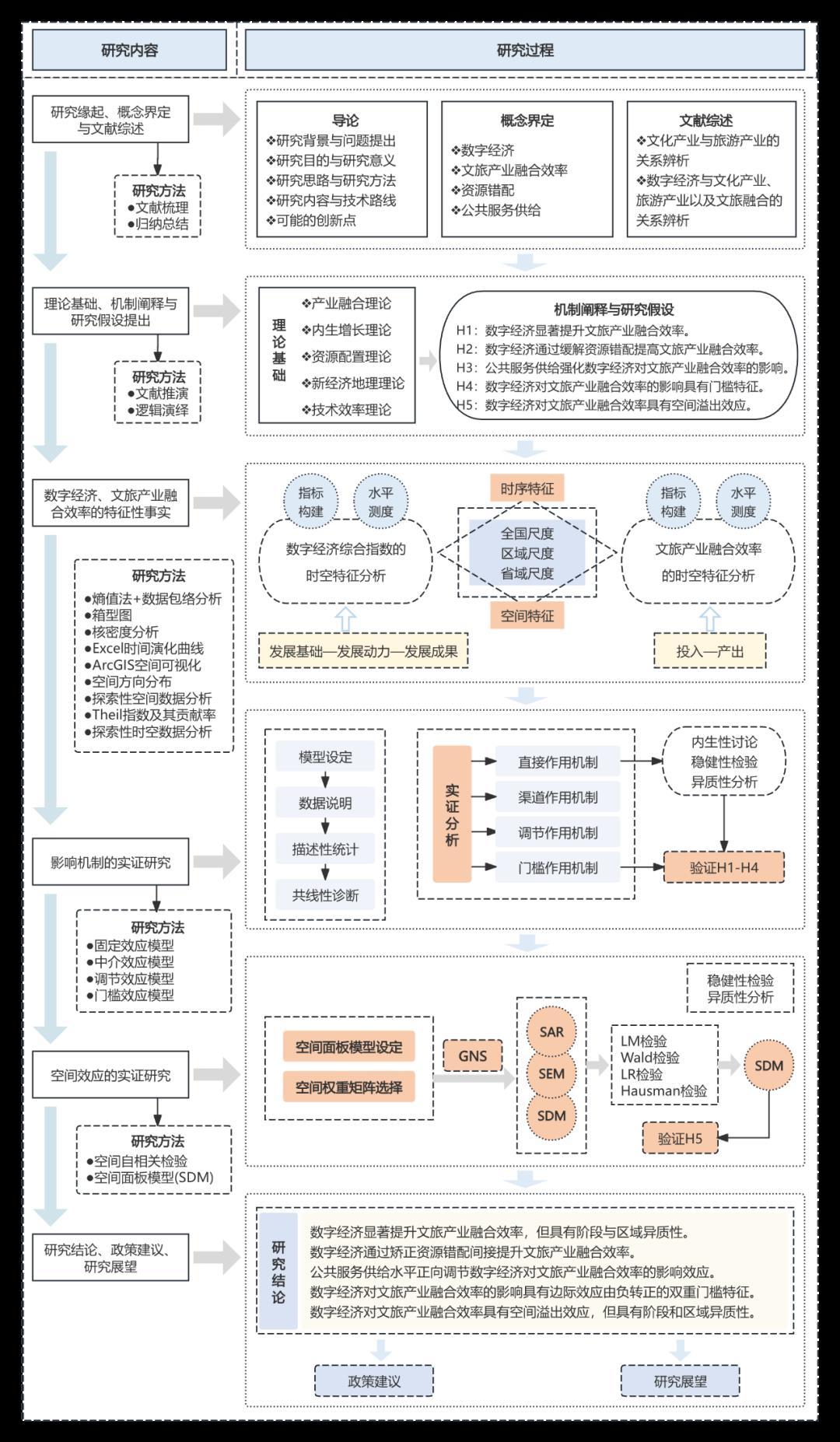

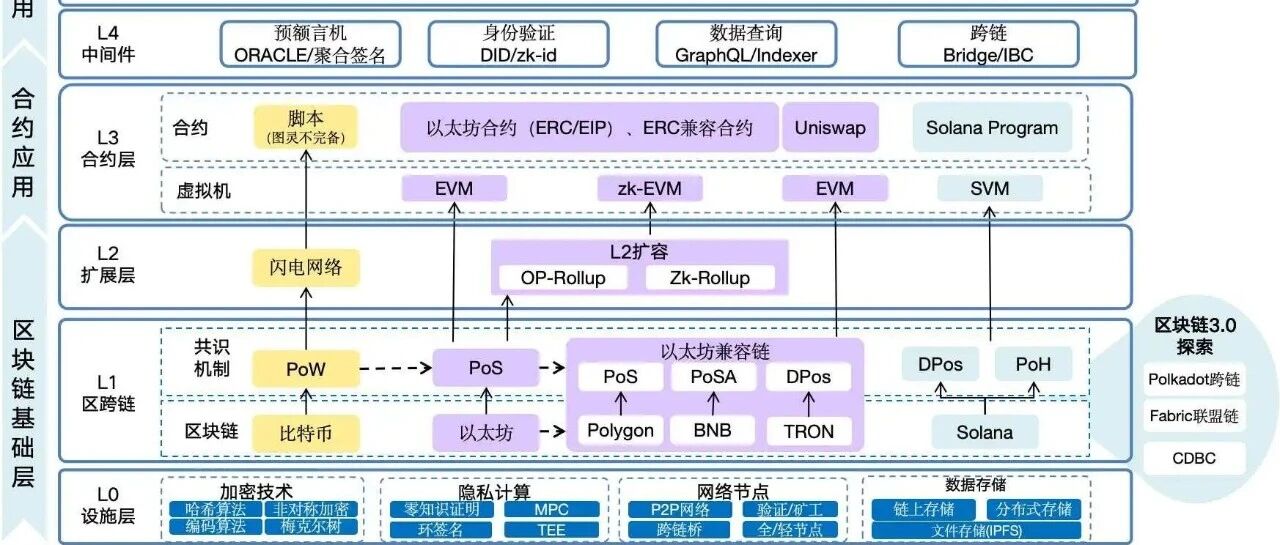

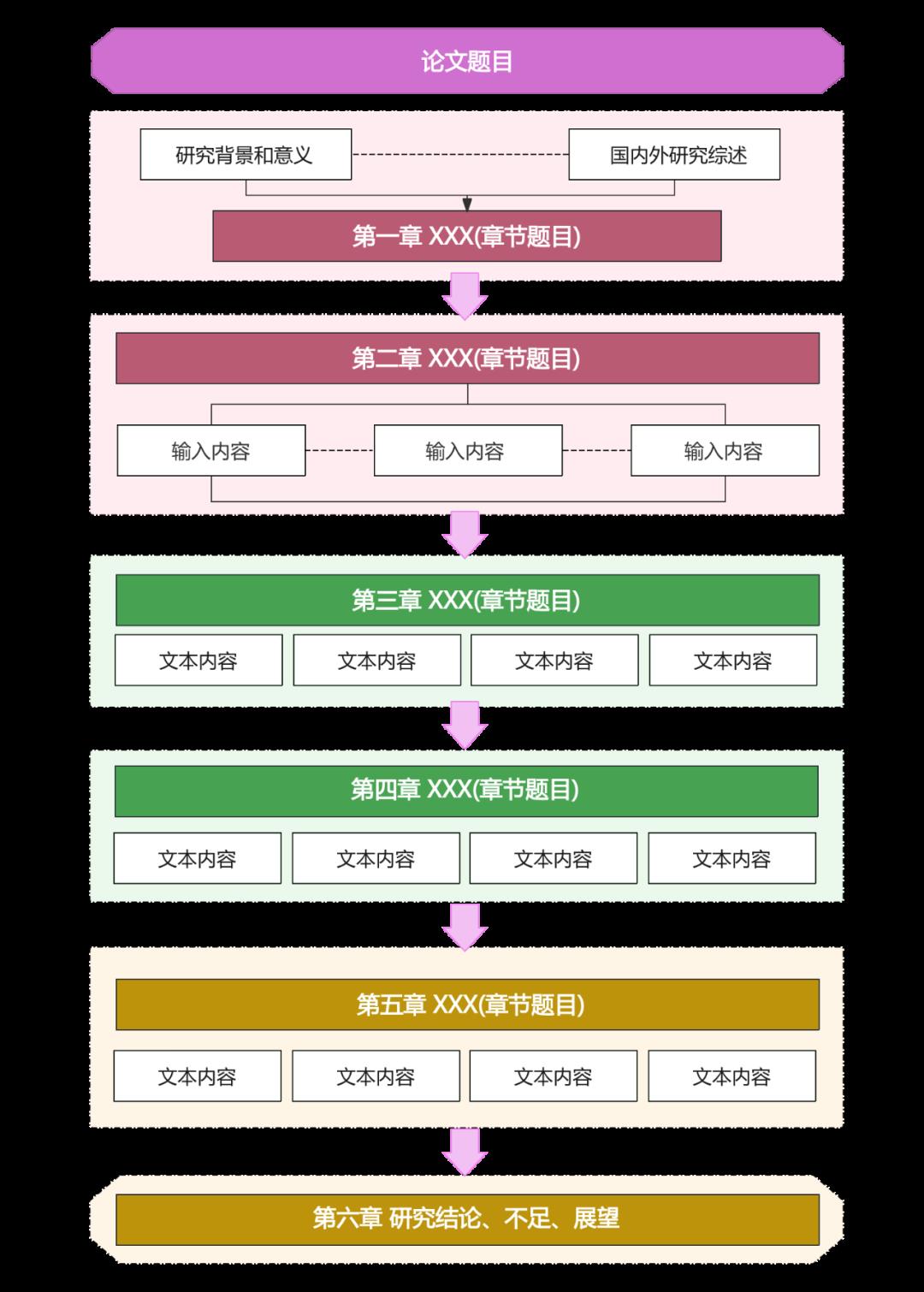

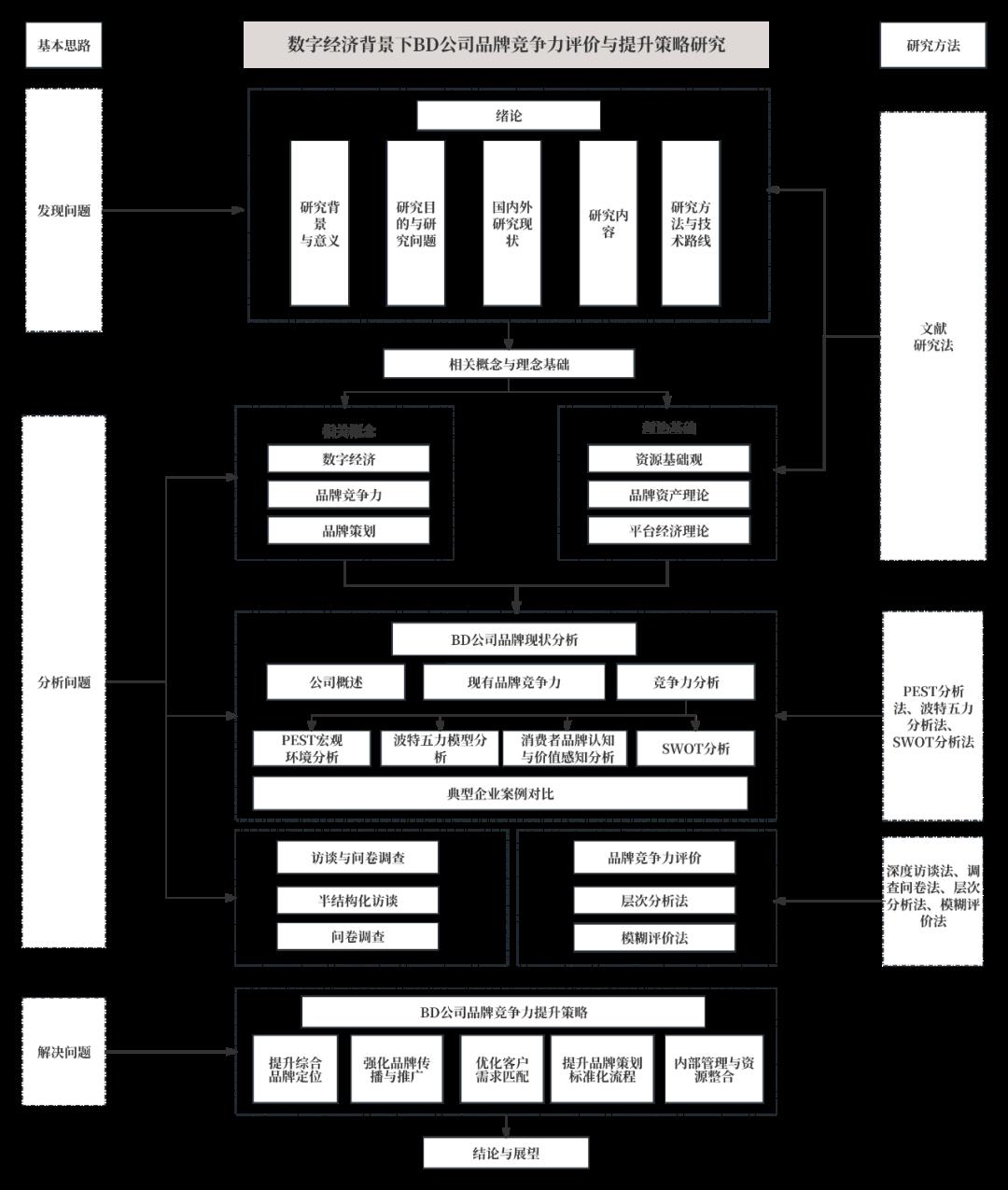

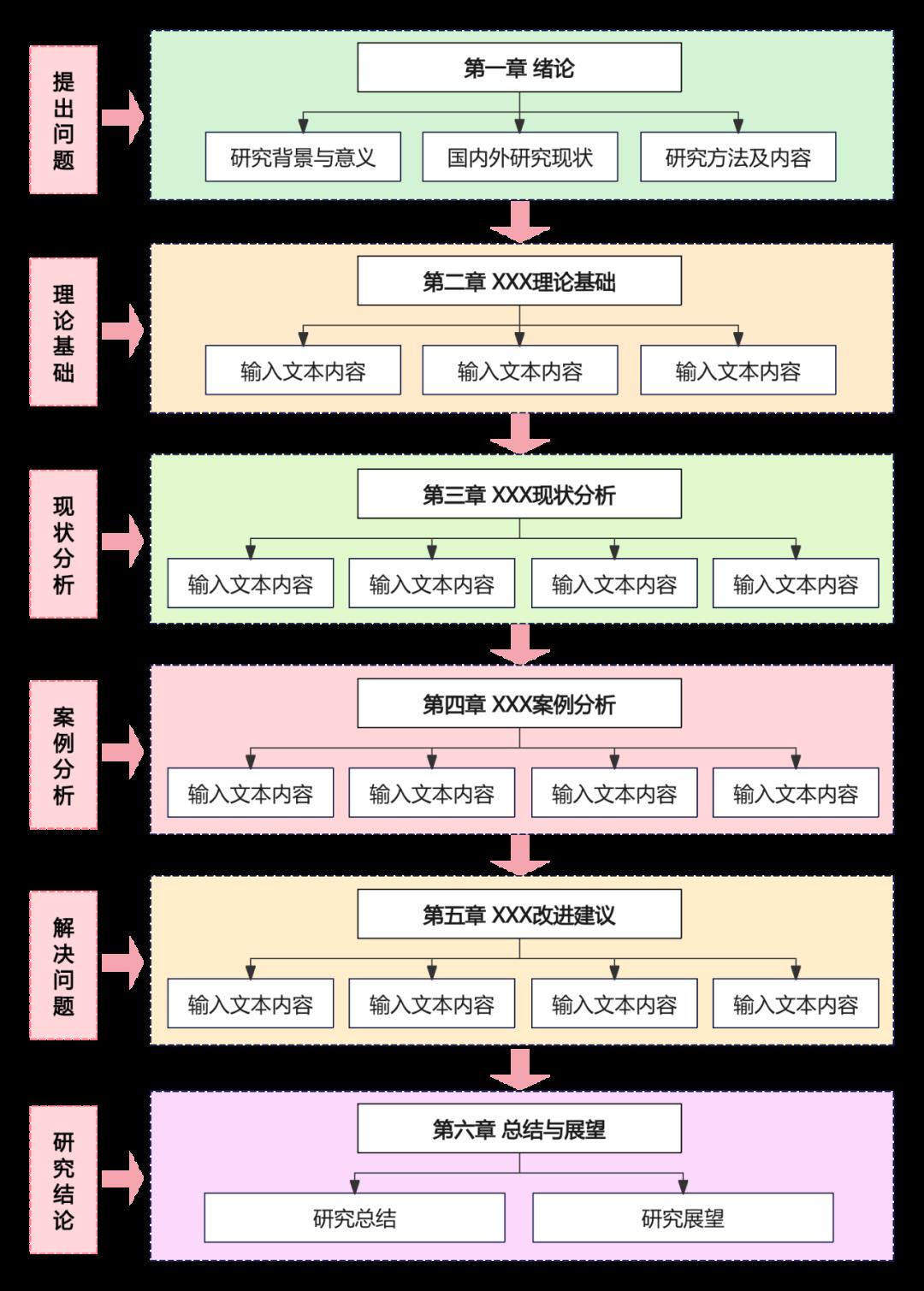

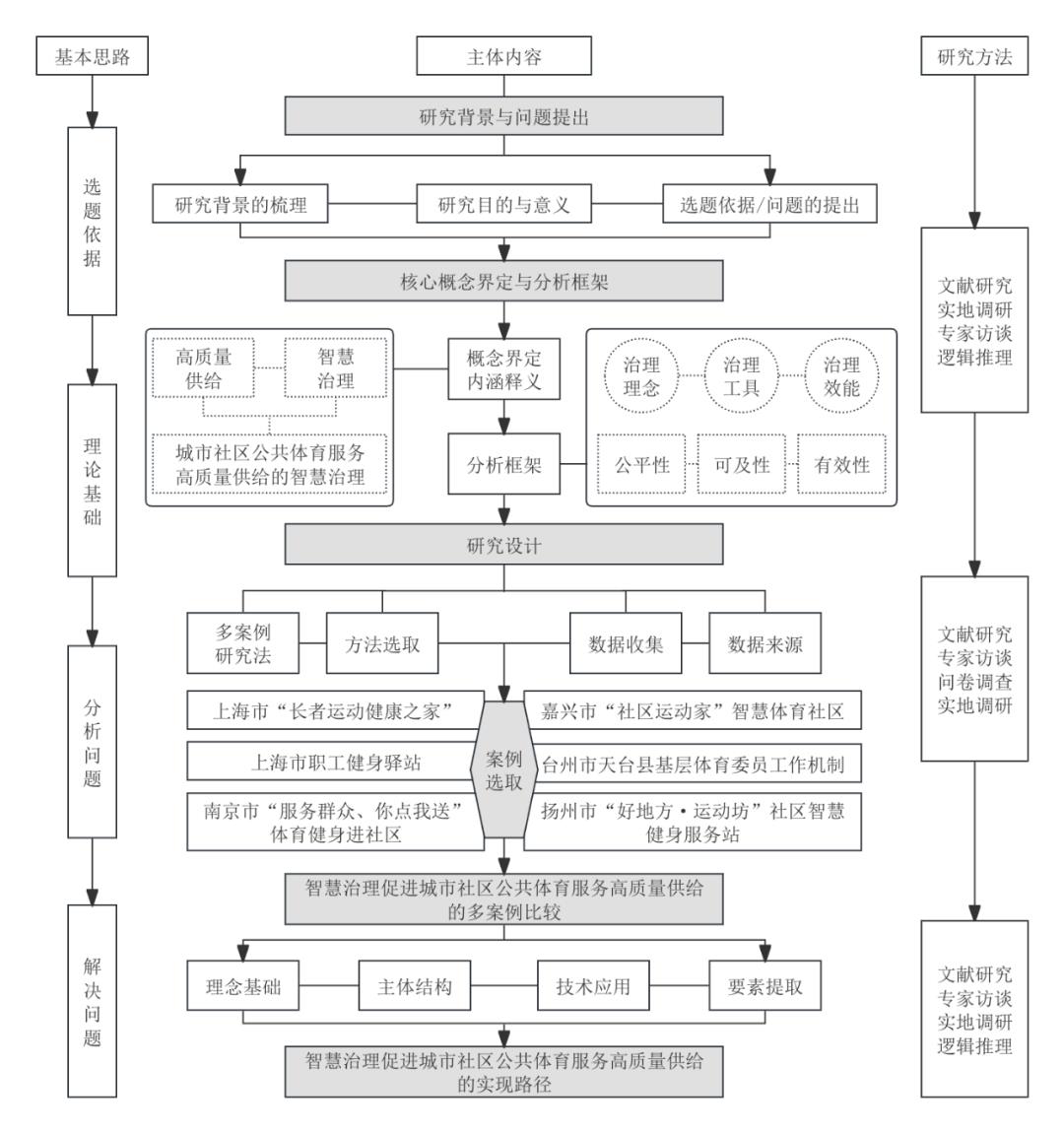

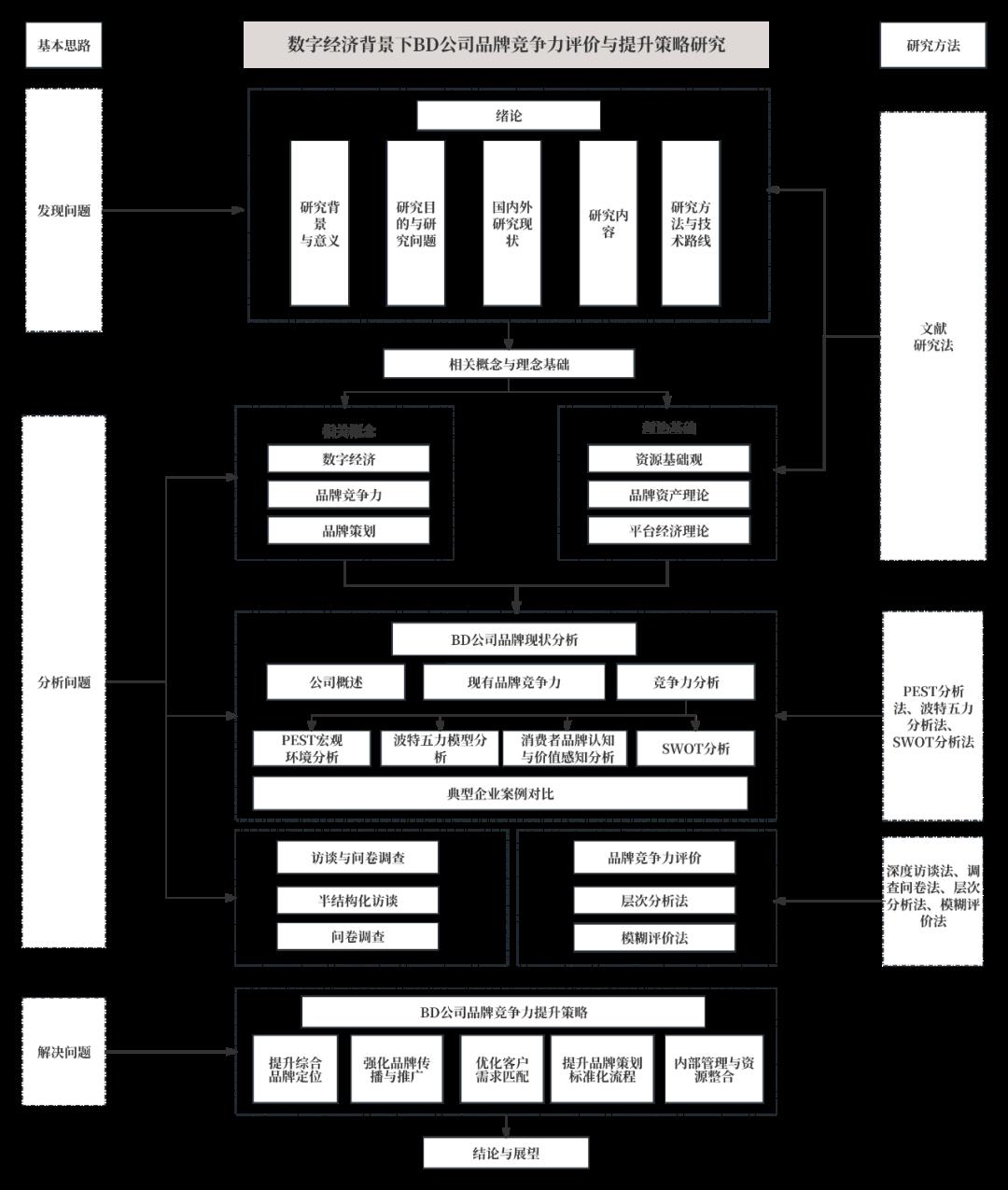

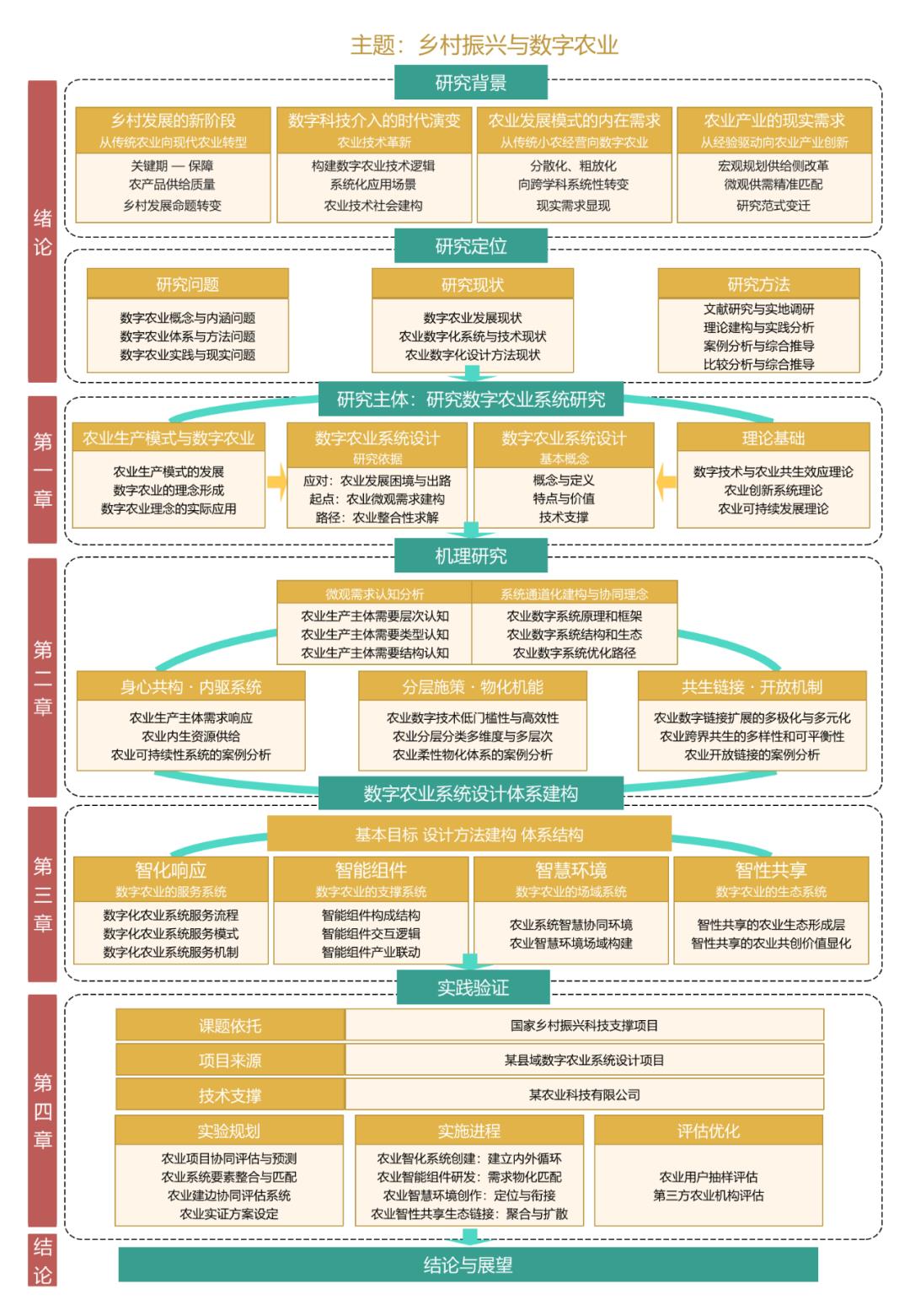

接下来为大家分享几张技术路线图的模板与案例,为大家的研究构思提供多种高可行性的参考,你可以根据自身课题的特点进行填充与改造,从而高效地绘制出既严谨又贴切的个性化技术路线图。

1、技术路线图模板

3、课题申报技术路线图

4、MBA论文技术路线图LSC

5、乡村振兴与数字农业

6、论文研究框架