导读:AI驱动情感与行为的核心在于"技术服务于人,而非人服务于技术"。未来,如何捕捉用户情绪与购买动机,构建匹配的模型与适应的机制和设计规则,将成为我们的长期命题。

2025年即将收官,AI已成为人人热议的话题。在过去的半年多时间里,我们围绕AI能力在搜索场景中的应用开展了多项业务探索。

坦率地说,目前AI与电商的结合仍处于产品验证与模式迭代的初级阶段,尚未形成成熟路径,但正因如此,蕴藏着巨大的想象空间。

这一探索过程的价值,或许不仅在于具体功能的落地,更在于让我们对用户需求、交互逻辑以及技术边界有了更深入的理解和思考。

在传统电商搜索体验中,用户将需求转化为关键词组合,系统执行商品库检索并返回货架式的结果给到用户筛选对比,形成"用户输入-系统生产-固定响应"的循环。这本质上是"以系统为中心"的设计范式,要求用户适应系统规则而非系统理解人类意图。AI搜索产品的出现,正在解构过往的机械体验: - Interaction层进化:从机械操作到动态对话

在新的交互范式下,用户不再满足于“找得到”,他们期望的是“系统懂我”。这意味着AI搜索的体验设计,需要从“被动响应”转向“主动理解”。AI万能搜激活页,是智能预设后的意图触发器,沿用用户最熟悉的传统搜索形态的同时,通过整个页面的场景化引导,鼓励用户进行自然语句的混合输入;用户需求是模糊、动态且高度个体化的,因此在动态功能区中,我们保留了电商最原始的AI基因,并将其外化为搜索框动态功能区的“购物偏好”的调节能力。在提问引导上,基于用户画像的分布式认知,AI搜索将用户的碎片化模糊需求转化为可场景化的问题链,这是AI基于对用户的认知,重新组织和包装的提问方式。在这样的引导下,用户开始使用自然语言进行条件组合的假设,而每一步的提问则依赖于上一步的反馈演化,甚至超出用户潜意识预先规划好的路径。在对话中,当用户面对AI生成的不确定性时,需要显性化设计帮助用户理解AI的运作逻辑,建立用户对AI的信任感。我们在“深度思考”模型形式和市场反响中得到启发,AI思考可视化的价值可能大于结果输出本身。 隐性AI的显性化:设计不是简单的"暴露算法",而让用户感知“AI在做什么”以及“AI做得对”,这种设计原则不仅适用于AI对话交互,更指向未来人机协作的重要命题,让人理解AI的思考。淘宝特色可视化:在文字表达思考过程的基础之上,加入商品属性、用户购物偏好分析、淘宝评价等内容,形成有电商特色的思考过程。表达不是AI通用泛化的知识检索,而是符合电商决策逻辑的商品深度思考。AI的生成式响应背后是随机性,而“随机”往往隐藏着认知的不确定性与意图的演化性。这意味着我们面临的是从“展示已知”转向“推导未知”。产品设计的重心也必须从“对结果的预设”转向“对规则与逻辑的构建”。这其实不是设计有什么升级,更多的是设计思维方式的转变。 电商搜索场景下,AIGC(Artficial Intelligence Generate Content)的重点是文字与商品。

隐性AI的显性化:设计不是简单的"暴露算法",而让用户感知“AI在做什么”以及“AI做得对”,这种设计原则不仅适用于AI对话交互,更指向未来人机协作的重要命题,让人理解AI的思考。淘宝特色可视化:在文字表达思考过程的基础之上,加入商品属性、用户购物偏好分析、淘宝评价等内容,形成有电商特色的思考过程。表达不是AI通用泛化的知识检索,而是符合电商决策逻辑的商品深度思考。AI的生成式响应背后是随机性,而“随机”往往隐藏着认知的不确定性与意图的演化性。这意味着我们面临的是从“展示已知”转向“推导未知”。产品设计的重心也必须从“对结果的预设”转向“对规则与逻辑的构建”。这其实不是设计有什么升级,更多的是设计思维方式的转变。 电商搜索场景下,AIGC(Artficial Intelligence Generate Content)的重点是文字与商品。

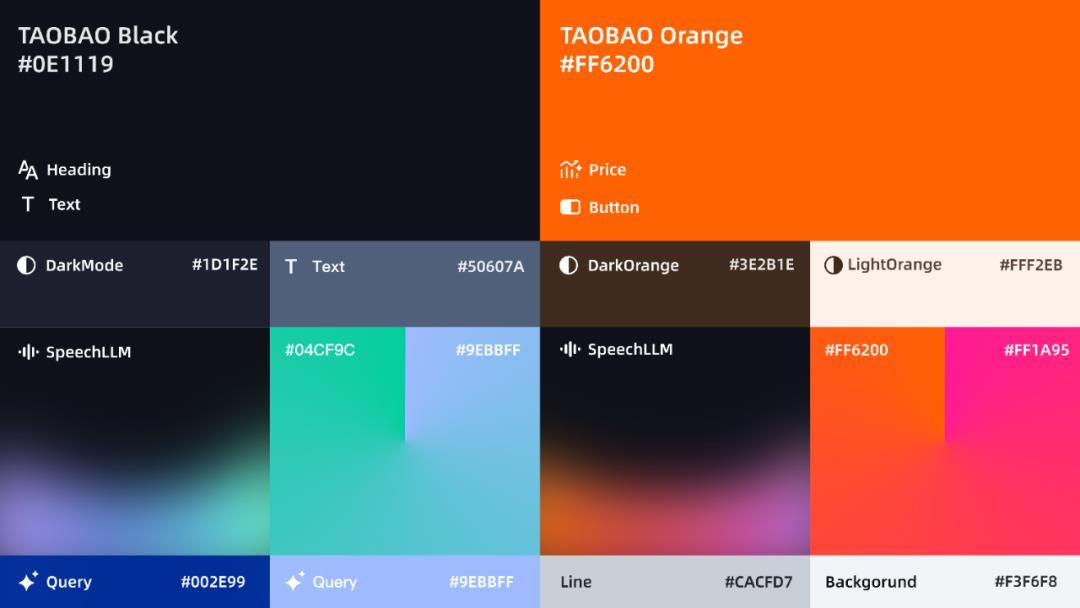

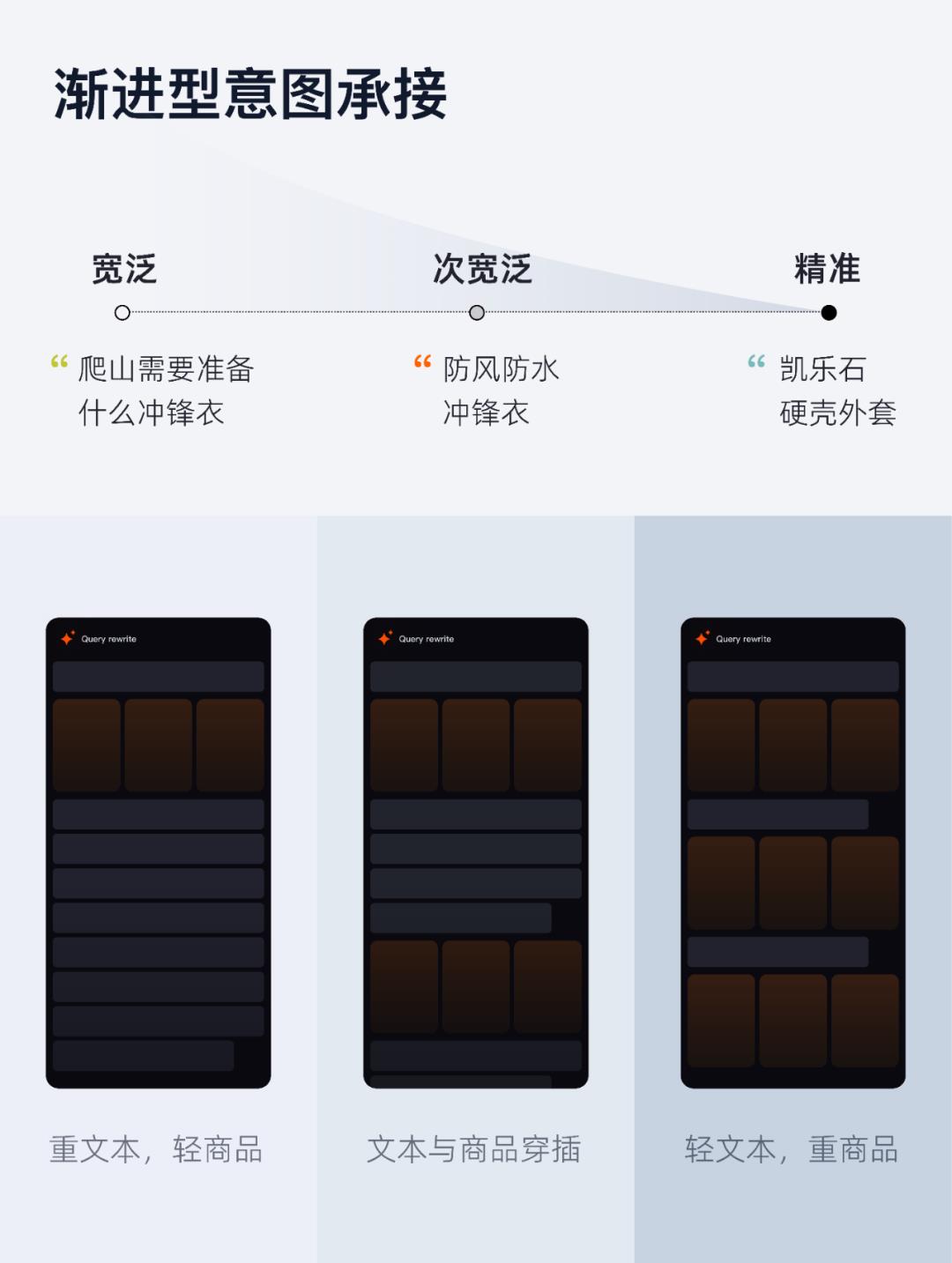

设计师无法穷举所有对象的组合,通过将Markdown的结构化自由与商品数据的对象化映射相结合,保证任意对象与对象的组合相容性,使得每一次自由生成的内容能够体面地交付给用户。不同于其他AI产品,用户在淘宝搜索场景的核心仍然是商品,因此文字的密度与组织、文字与商品的穿插节奏尤为重要,需要设计师把握用户意图和需求与业务特点,定义基础范式反向约束调控AI。用户的不同输入代表了不同意图,呈现出用户从模糊宽泛到具体精确的变化光谱,在对话中提供如单品卡、多品卡、折叠流、清单卡片、穿搭卡片等多种形态,灵活匹配不同意图的特征。在设计AI生成规则时,要根据业务特色,建立AI能力与用户体验双向适应机制。设计师不再设计完美的结果,而是创造优雅的可能性。

基础层精准响应:以答案信息准确率为核心的目标,解决“能用”的问题,设计本质是做到“通用性”,为场景化提供稳定的支撑。场景层动态适配:针对特定的场景行为特征和决策逻辑,进行需求细化和设计策略的分化,比如送礼意图下,通过清单式结构+场景标签,将抽象需求转化为可操作的推荐路径,依赖用户画像与场景识别能力,实现“从模糊场景到精准决策”的跃迁;服饰美妆场景以视觉化为核心,通过穿搭视频、试色模型、直播等手段,将商品信息与感官体验深度融合,构建“看即买”的即时决策链路等。用户意图的多样化决定了交互设计必须构建动态适配的承接体系,基础层解决“能用”的问题,场景层解决“好用”的问题,才能有机会进行体验层的价值假设,激发用户的内在动机,真正解决用户“想用”的问题。

AI驱动情感与行为的核心在于"技术服务于人,而非人服务于技术"。未来,如何捕捉用户情绪与购买动机,构建匹配的模型与适应的机制和设计规则,将成为我们的长期命题。