30万亿美元的超级市场--人形机器人的产业链分析

2025开年以来全球科技和资本圈最火热的关键词,一定是:人形机器人。

不知道大家对人形机器人有多少了解?最近有没有关注这个领域的最新动态?(想要系统了解人形机器人产业,点赞、关注、转发,在留言区打出机器人三个字,我们会为你送上最新的人形机器人投研报告并邀请进讨论群。)

我现在能看到的是:大量的资本都在疯狂地入场。全球市值最高的11家科技公司,每一家都和机器人产业相关,而且他们还在这个产业里面持续加码。

当我们还在抱怨996的时候,特斯拉的擎天柱机器人Optimus已经在自家的工厂里做到不吃、不睡、不抱怨的 007 了。英伟达的黄仁勋很多次说到机器人产业将是超越所有科技革命总和。

为什么人型机器人这么受到资本的追捧呢?

我计划通过两篇文章,就用接地气的大白话给大家讲清楚人型机器人产业框架,看看顶级玩家和大科技公司们都是怎么布局的。

等你看完这两篇文章,回过头来再俯瞰整个产业,你会发现原来是这么回事。

一、从提线木偶到全能战士

是不是很多人觉得机器人很早就有了?没错!早在上个世纪 60 年代,人类就已经制造出可以做出指定动作的”铁憨憨“机器人了。

我们经常在酒店看到的送餐机器人、工厂的机械臂等等都是机器人,但是你让它换个地方执行别的任务,它就无所适从了。

因为这些机器人没有通用性,他们只能通过人类的遥控或者预设的编程来执行特定的任务,很像一个提线木偶。

那通用性指的是什么呢?

顾名思义就是让机器人可以在各种场景下通用它知道我是谁、我在哪、我要干嘛。

就类似于为什么现在的人工智能技术叫通用人工智能?就是因为大模型的技术架构能够支持多任务处理和泛化能力。

那为了适应各种环境,它需要具备以下三个能力:

一:首先他得感知这个环境,也就是感知能力。

二:其次感知到的信息他还需要能自主推理出他要干什么。

三、最后基于他推理出的决策。

他能像人一样去行动,做出合理的行为。换句话说,没有了那根木偶线,机器人依然懂得该做什么和怎么做。

这是不是很像我们从小到大接受教育、认知世界的过程?

让人类理解世界已经够难了,让机器人像人一样具备通用智能更是地狱级的难度。

但历史性的时刻可能就要在我们这一代发生了,近几年 AI 的飞速发展,让机器人的通用性所需要的三大能力变得没有那么遥不可及了。

回看历史,人工智能和机器人这对苦命鸳鸯,各自在自己的赛道上摸爬滚打了半个多世纪,如今终于走到了一起。

机器人终于找到了他梦寐以求可以让他实现通用性的大脑,而人工智能也终于找到了能让他感知和参与这个世界的身体。

这两者的焦点就是当下科技圈热议的具身智能(人形机器人)。这就不难解释为什么全球的资本和科技巨头选择在这几年疯狂发力人形机器人。

随着人形机器人越来越智能,以及全球劳动力供给的短缺,人形机器人必然将代替人类进入更多的劳动力场景,而这背后将是一个巨大的市场。

二、30万亿美元的超级大市场

你想想,人形机器人作为劳动力,不仅能在工厂装零件,还能在餐厅端盘子,在医院照顾病人,甚至在家帮你带孩子做饭,试着脑补一下,一个具备通用性的机器人时代,将如何彻底改变我们的生活方式和社会结构。

大家可以简单算一下,按照人类平均8小时的工作时长,一个24小时无休的机器人可以至少替代 3 个人类劳动力。

那现在全球劳动力有多少呢?36亿人,咱们按照年薪8000美元来算,这就是 30 万亿美元的市场。

这是什么概念?地球上最大的市场,没有之一。

机器人只要拿下1%,就是3000亿美元的蛋糕。这还只是开始,综合各家投行的预测,到2040年,仅中美两国可能就会有2000多万个人形机器人出现在大家身边工作,这可是接近整个澳大利亚的人口。

三、人形机器人产业链

既然机器人这么厉害,那我们就来拆解一下怎么造一个机器人,它的产业链上有哪些关键的环节和核心的玩家?

造一个人形机器人。简单来说就三步,造一个脑子、一个身体,再把它组装起来,这个过程也恰恰对应了整个人形机器人产业链的架构。

1、上游负责大脑和身体的研发和制造。

2、中游由机器人整合商完成系统集成和组装

3、下游负责将机器人落地到实际应用场景。

四、上游人形机器人--大脑

首先来看大脑,很多人问:是不是直接把大语言模型装进机器人就行了呢?

当然没有那么简单,机器人大模型和大家常说的大语言模型是完全不同的。

大语言模型顾名思义,输入语言,输出语言,例如ChatGPT。而机器人需要像你我一样动起来做事情,所以它需要输入的是语言和视觉这些信息,而输出的是一个个的行为和动作。

这就涉及到了三个关键能力:Language语言理解、 Vision视觉感知和Action行动控制。

换句话说,机器人不仅要看得清楚,想得明白,更重要的是做得精准。

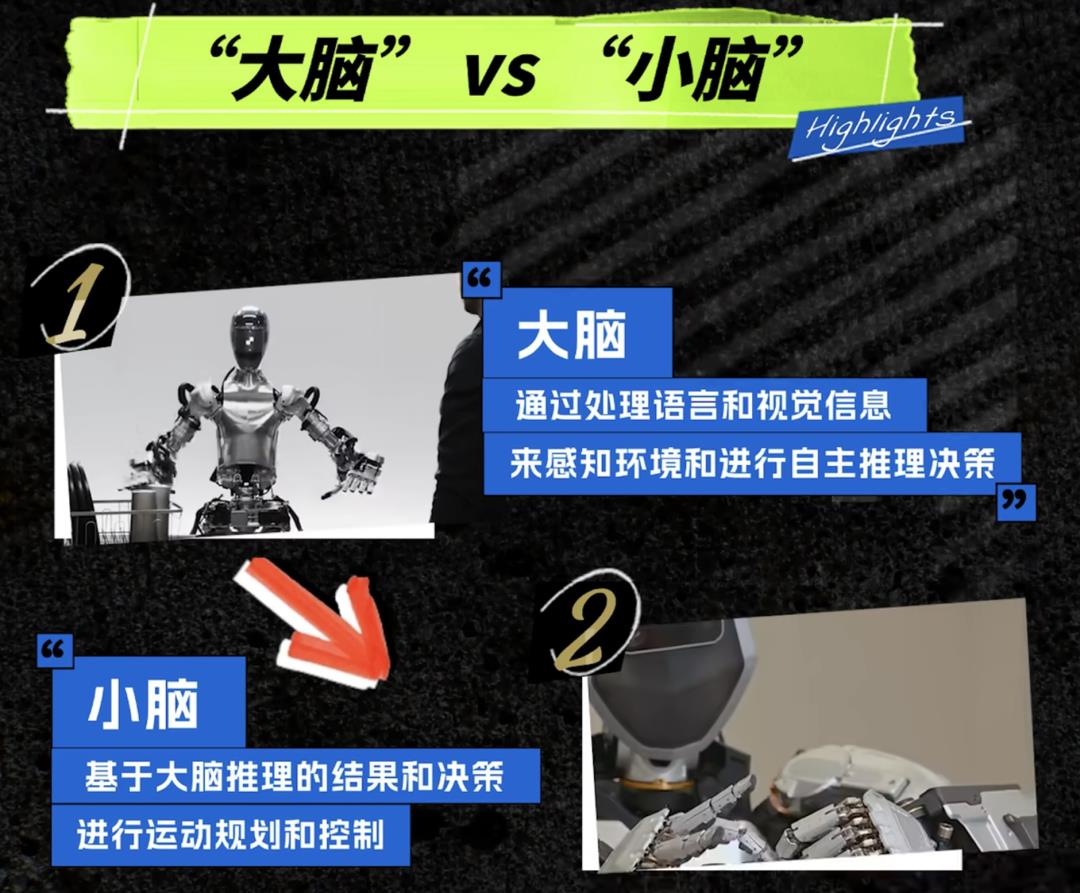

就像人类有大脑和小脑分工,机器人也是有的,大脑通过处理语言和视觉信息来感知环境和进行自主推理决策。

比如看到障碍物判断是绕过去还是跳过去,那小脑就基于大脑推理的结果和决策进行运动控制和规划,来精准地输出一个个的Action。

举个例子,就好像大家玩飞盘,你听到队友喊你的名字,看到飞盘朝你飞来,这些信息就是我们上面说的大脑需要处理的语言和视觉信息。

大脑经过推理决定接住它,紧接着小脑就要开始运动规划了,你应该是往前跑还是往后退?双手是举过头顶还是放在胸前?在什么时间,用什么力度让你最终抓住那个飞向你的飞盘?

如何评估一个机器人大脑的好坏呢?简单来说,它需要一个强大的大脑和一个敏锐的小脑,得益于大模型的飞速发展,大脑的进展非常显著,难点在于小脑。

既然刚才说到了小脑是负责运动规划和控制,这就要求他必须对物理世界有充分的理解。

训练小脑和训练大模型类似,都需要海量的数据,但需要的数据类型完全不同。

得益于大家过去几十年在互联网上留下的信息,我们有超过 15 万亿的语言token,超过 80 亿的标注图片和视频来训练大脑,但是能用于训练小脑的物理空间数据片段仅仅只有 240 万,这是远不够的。

所以要打造一个优秀的脑子,产业链上的参与者需要不断优化跨模态数据融合技术,比如将语言、视觉、触觉、力觉等等多模态的信息在物理世界里面精准对齐。

这方面的佼佼者就包括大家熟知的谷歌DeepMind、FigureAI的 Helix、智元启元大模型GO-1,那这些都是当前领先的机器人大模型厂家。

值得一提的是:人类的大脑是由神经元构成的,机器人大脑的载体就是 AI 芯片半导体了,这就是为什么我们称之为硅基智能。

那作为 AI 芯片领域的巨头,英伟达自然也是这方面的佼佼者,它是大脑产业链中不可或缺的重要参与者。

五、上游人形机器人--身体

好的,现在我们已经得到了一个强大的脑子,下一步我们来看看怎么给机器人打造一个好身体。

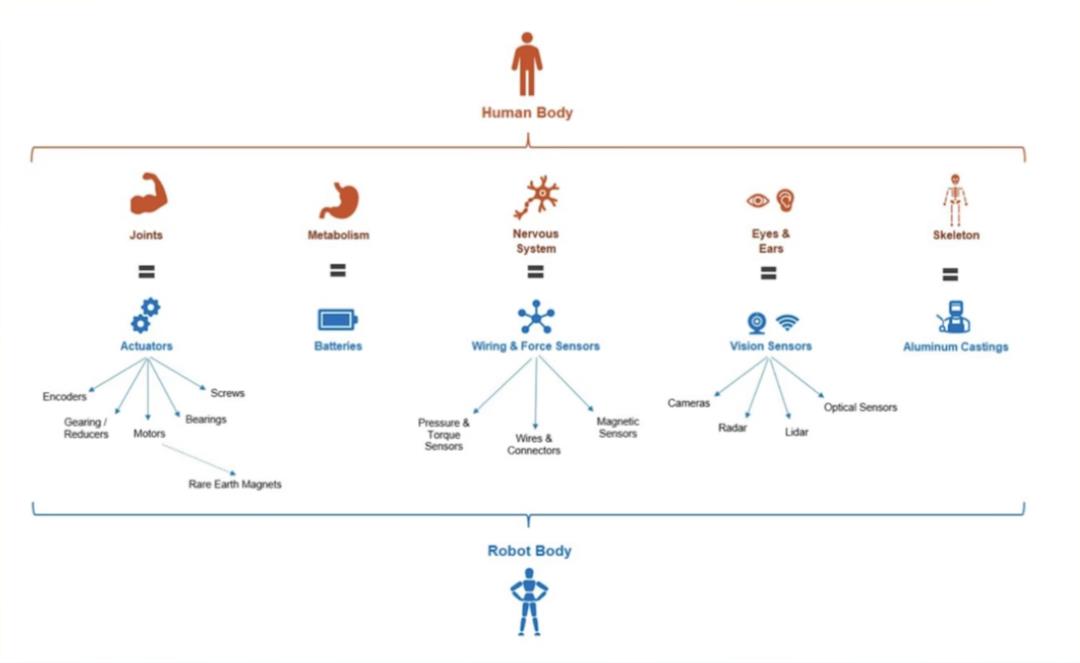

就像人类的身体是有肌肉、骨骼、眼睛、视觉、手的触觉,还有消化循环代谢这些系统,机器人的身体是一样的,本质上就是一套高科技的仿生系统。

其中的肌肉关节我们叫执行器,实现视觉和触觉的我们叫传感器,作为骨骼我们可以选碳纤维或者铝合金。

实现消化和循环系统的我们叫电池和能源系统,这个领域一听就是制造业的强项。

比如占据整个人工机器人成本最高的执行器,它里面的组件,像丝缸,就是用来控制这个机器人关节的伸缩位置,实现高精度、高稳定性动作。

那这块的全球行业的壁垒是非常高的,这块的佼佼者顶尖的企业就包括德国的舍弗勒、日本的NSK。

那在整个机器人身体零部件供应链里,全球有 64 家主要企业,其中中国厂家占了 24 家,比如宁德时代提供电池,速腾聚创提供激光雷达等等。

那咱们国内呢?大家经常听到的机器人的公司,恰恰都是在身体制造这部分颇具优势,强如像特斯拉FigureAI的这种机器人也会采购咱们国内的执行器。

所以国产的零部件性价比和技术突破这方面的竞争力在全球都是非常强的。

六、上游人形机器人--本体制造

好了,我们现在有了大脑和身体,就到了生产一个机器人的最后一步:把它们拼起来,这也就来到了人形机器人产业的中游。

那这个环节承担了本体设计、制造和集成产业链的核心功能,是人形机器人产业化、商业化的关键。

人形机器人的难度是介于手机和电动车之间的,对于这个环节的玩家需要具备扎实的工程制造分析、卓越的供应链协同能力、规模化制造经验和强大的机器人设计能力。

那这类公司往往来自于哪呢?

1、汽车行业,比如特斯拉、小鹏

2、消费电子领域,比如小米

3、电商和互联网巨头,比如BAT。

4、传统机器人的制造商,比如波士顿动力、优必选、ABB。

5、新兴的人形机器人专研厂家,比如宇树科技、FigureAI、智元等等。

由于篇幅有限,下一篇我会系统分析人形机器人的下游产业链(应用层)、商业模式、巨头博弈以及未来展望,敬请期待!