AI Agent,直接进入“死海”时代!

周末一个 AI 公司的 CEO 来拜访我,他在 AI 领域创业 10 年,但是如今最大的愿望居然是“公司被收购,不求赚钱,只求没有负债”。

谈到经营的困难,他说:现在 AI 产品有一个特点,就是甲方自己很容易用 Dify 研发 AI 应用,虽然效果只有 80 分,但毕竟免费。

这可能说明了一点,那就是:AI Agent 的研发门槛,相比于传统软件,大大的降低了。

在传统软件时代,存在大量的页面和流程,必须通过非常复杂的代码来实现。

而且,不同行业、不同企业存在大量个性化需求,如果全部用代码去实现,那基本上就变成定制项目,根本不赚钱。

为了满足这种需求,就必须增加配置能力,这就进一步了提升软件的复杂度。

比如,进销存软件七色米,虽然是面向小微企业的 SaaS 产品,配置能力仍然非常强大。

图片来源:七色米

当然也可以通过 PaaS 平台来满足大部分个性化需求,避免复杂的系统配置。

但一个成熟的 PaaS,研发资金至少需要几个亿,还要投入多年时间持续打磨,一般的软件公司根本负担不起。

以上种种,都意味着一点:在传统软件时代,研发壁垒还是很高的。如果没有雄厚的资金支持,后来者很难赶超成熟软件公司。

但是,进入 Agent 时代以后,软件架构发生了颠覆性的变化,真正的核心技术就只有“通用大语言模型”,与此同时,大部分复杂的页面和流程都消失了,以前的研发壁垒被彻底瓦解。

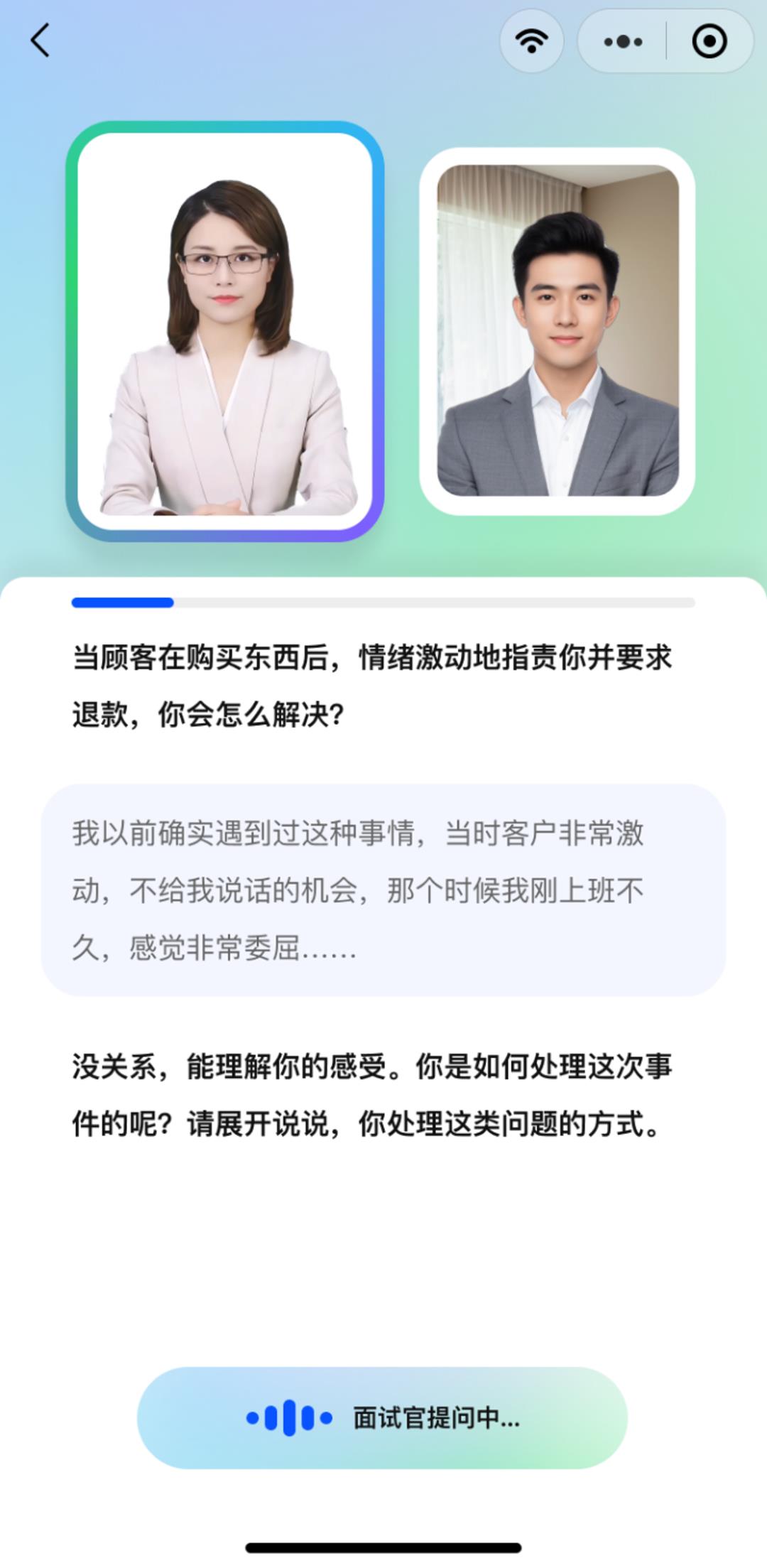

比如,海纳的 AI 面试,基于大模型技术打造,80% 都是对话界面,传统页面几乎消失。

当然“流程”仍然存在,但不是通过代码实现,而是配置提示词即可。

截图来源:轻流 AI

这就意味着,研发一款Agent 产品,80% 都是写提示词和整理知识库,只涉及很少的代码。

而写提示词和整理知识库,毕竟都是自然语言,“研发”周期只有以前的几分之一,而且产品经理自己就可以完成。

比如,一位 CEO 就告诉我:他们刚切入一个新的行业,涉及大量个性化需求,但是只用了 2 天时间,产品经理就完成 Agent的调整。

满足个性化需求的效率是传统软件的好几倍。

从好的一面来看,AI 产品的研发成本大大的降低了;但是,从不好的一面来看,AI 产品的抄袭难度,也大大的降低了。

毕竟核心技术就只剩“大语言模型”,这对于所有软件公司来说,都是平等的。

你可能会说,原创具有先发优势,抄袭的永远都是二流。

这个道理肯定没错,但关键在于,对于中国企业来说,只要足够便宜,二流软件也没什么不好。

结果就是,一旦某个 Agent 的商业模式跑通了,一大堆模仿者就会光速出现,最终大家都陷入亏损。

比如,一个粉丝所在的 AI 公司已经实现了规模化营收,逼近盈利。但是从去年开始,一大堆模仿者突然出现,虽然产品质量不如他们,但是价格却低很多。

结果他们的盈利计划不得不推迟,盈利前景迷茫。

其实,早在一年前,我就说过:AIGC救不了中国软件,AI 甚至救不了它自己。

如今再看当时的文章,居然和当下的现状完全吻合。